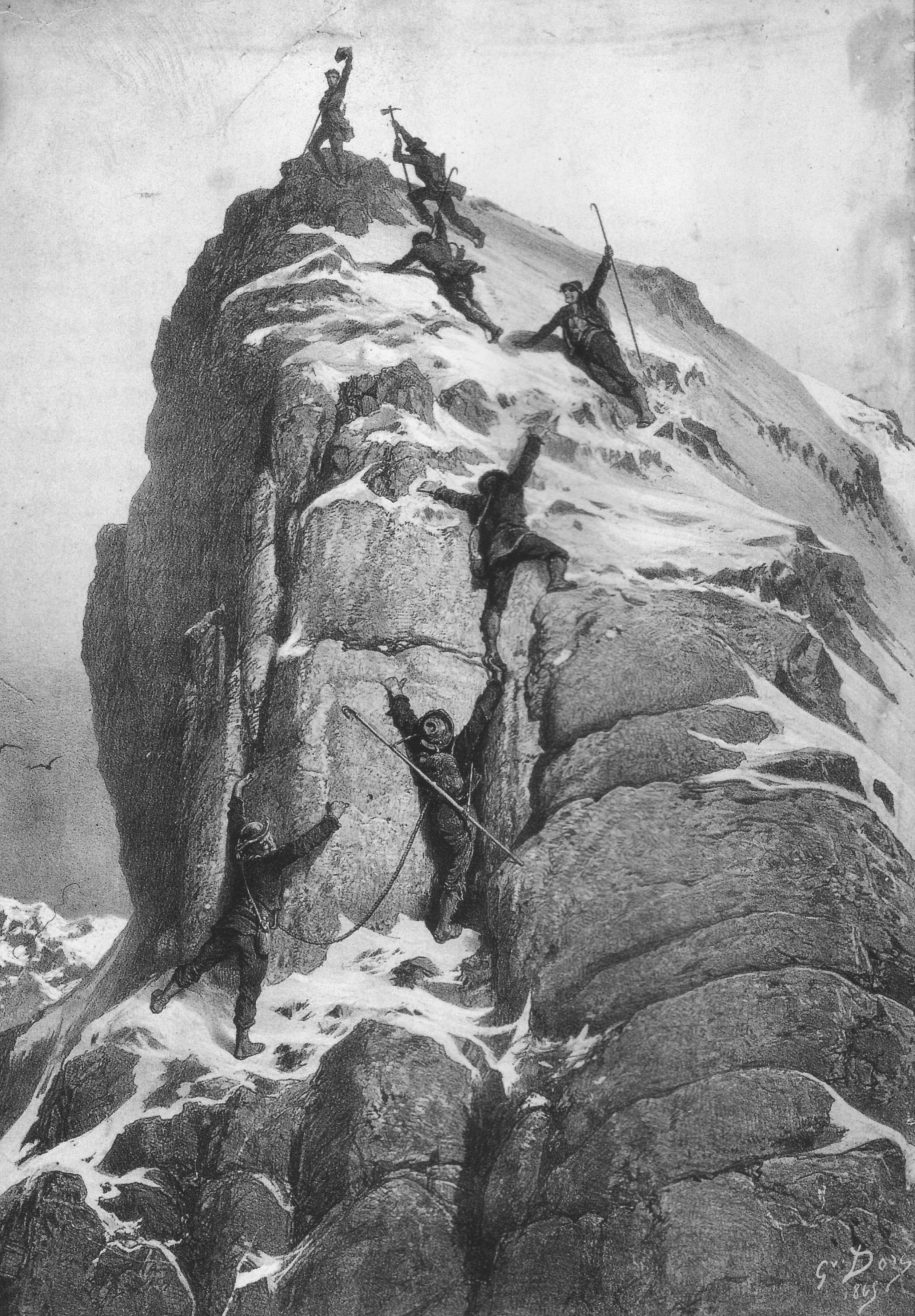

Illustrazione della "conquista" del Cervino da parte di Whymper e compagni © Wikimedia Commons

Illustrazione della "conquista" del Cervino da parte di Whymper e compagni © Wikimedia CommonsImpossibile salire il Cervino, l’avevano giurato in tanti. Con la sua forma piramidale, con le sue pareti verticali, senza nessuna evidente linea di salita. Una montagna temuta, che nessuno voleva “affrontare”. O almeno così è stato fino alla seconda metà del diciannovesimo secolo. Anni in cui sulle Alpi iniziavano a scarseggiare gli obiettivi interessanti. Le maggiori cime erano state salite, e anche quelle più affascinanti iniziavano a cadere. Nell’agosto del 1861 gli inglesi erano arrivati anche sulla cima del Monviso, piantando la loro bandierina e non rimanevano che poche vette iconiche ancora da battezzare. Erano anni in cui l’alpinismo aveva una forte connotazione patriottica, e conquistare una vetta (come si diceva al tempo) significava anche affermare il prestigio della propria nazione. Gli inglesi, in particolare, guidavano la corsa alle cime con uno spirito quasi coloniale, supportati in queste loro spedizioni dall’esperienza dei valligiani, loro guide nella maggior parte delle prime ascensioni. Salire una montagna non era certo una realizzazione sportiva al tempo: era una sfida culturale, una dimostrazione di superiorità morale, tecnica e scientifica.

In questo scenario, il Cervino divenne l’ultimo grande baluardo da infrangere. Per anni era rimasto inviolato, respingendo tentativi e alimentando racconti quasi leggendari. Ma proprio questo ne aumentava il fascino, spingendo gli alpinisti più ambiziosi a provarci, a cercare una via dove nessuno l’aveva ancora trovata. In questo contesto si inserisce la figura di Edward Whymper, incisore di professione, esploratore per vocazione. Giunse nelle Alpi nel 1860, incaricato di realizzare illustrazioni per una guida turistica, e si innamorò perdutamente delle grandi vette alpine. Una tra tutte colse la sua immaginazione, il Cervino che ben presto sarebbe diventato quasi un’ossessione.

I primi tentativi

I primi tentativi concreti di ascensione risalgono al biennio 1858-1859, quando alcune guide della Valtournenche, tra cui Jean-Antoine Carrel, Jean-Jacques Carrel, Victor Carrel e Gabriel Maquignaz, accompagnarono il canonico Amé Gorret fino a circa 3850 metri lungo il versante italiano del Cervino. Le esplorazioni continuarono negli anni successivi su entrambi i lati della montagna, ma senza successo: nel 1860 i fratelli Parker provarono ad attaccare la cresta dell’Hörnli da Zermatt, mentre nello stesso anno John Tyndall, affiancato da Jean-Jacques Carrel e dal guida J.J. Bennen, si spinse fino a quota 3900 metri lungo la via italiana.

Il primo tentativo di Edward Whymper venne invece compiuto nel 1861, con lui una guida dell’Oberland bernese. Approcciò per il versante italiano, risalendo quella che diventerà poi la via normale dal Breuil, ma dovette fermarsi a circa 3850 metri. Nello stesso anno i fratelli Carrel tentarono nuovamente la salita lungo una variante, la cosiddetta “Cresta del Gallo”, arrivando poco oltre i 4000 metri. Whymper però non si diede per vinto, e nel 1862 tornò al Cervino con determinazione: effettuò cinque tentativi solo nel mese di luglio, affiancato da diverse guide tra cui Jean-Antoine Carrel e Luc Meynet. In una di queste salite, tentò perfino la scalata in solitaria. La massima quota raggiunta fu di circa 4100 metri, ma la vetta restava sempre irraggiungibile.

Nel 1863 Whymper ci riprovò ancora, salendo con una squadra composta dai Carrel, Meynet e due portatori, ma dovette nuovamente rinunciare poco oltre i 4000 metri. Il 1864 passò senza nuovi tentativi, ma in quell’inverno Whymper iniziò a studiare con attenzione la morfologia della montagna, convinto che il versante svizzero, fino ad allora considerato troppo esposto, potesse invece offrire una linea più accessibile. A giugno del 1865, infatti, compì un primo sopralluogo lungo il versante sud-est con Michel Croz e altri alpinisti, ma anche questa volta il gruppo fu respinto da scariche di pietre e dovette desistere a circa 3300 metri.

Nel frattempo, sul versante italiano si stava preparando un nuovo tentativo. Jean-Antoine Carrel, sostenuto dal neonato Club Alpino Italiano e da Quintino Sella in persona, era stato incaricato di guidare una spedizione tutta italiana, simbolo del prestigio nazionale. I due fronti si stavano dunque preparando a un confronto diretto: Whymper e Carrel, ciascuno deciso a raggiungere per primo quella vetta che da anni sfuggiva a ogni tentativo. L’epilogo si stava avvicinando.

Il versante nord del Cervino © Pixabay

Il versante nord del Cervino © PixabayLa prima ascensione

Il tentativo decisivo sarebbe iniziato da Zermatt nella mattina del 13 luglio 1865. Avendo scoperto dell’imminente tentativo sul versante italiano, portato avanti da Carrel, Whymper si mosse con l’obiettivo di precedere gli italiani. Con lui le guide Michel Croz, Peter Taugwalder padre e Peter Taugwalder figlio; gli alpinisti Charles Hudson, lord Francis Douglas, e Douglas Hadow.

Dopo una prima giornata di salita, il gruppo raggiunse quota 3350 metri; uno degli otto componenti iniziali, un giovane figlio della guida Taugwalder, fece ritorno a valle.

Il 14 luglio gli alpinisti superarono i tratti più difficili della montagna e poco dopo l’una e mezza Whymper, Croz e i compagni raggiunsero la cima del Cervino. Fu un momento carico di soddisfazione per tutti, Whymper in testa. Per celebrare l’avvenuta salita Croz piantò un bastone in vetta e vi appese la propria giacca; il gruppo restò sulla cima per circa un’ora prima di iniziare la discesa.

La discesa, però, si trasformò in tragedia. Legati tra loro da corde di canapa, gli alpinisti avanzarono in due gruppi. Douglas, Hudson, Hadow e Croz, scendendo più lentamente, furono travolti da una caduta causata da uno scivolamento di Hadow, il meno esperto del gruppo. Cadendo urtò Croz che perse l’equilibrio, trascinando con sé gli altri tre in un volo di oltre mille metri. La corda che li univa ai compagni superstiti si spezzò, salvando Whymper e i due Taugwalder.

I sopravvissuti rientrarono a Zermatt la mattina del 15 luglio, erano sotto shock. Nei giorni seguenti Whymper tornò personalmente sul cervino, insieme ad altri alpinisti, per recuperare i corpi di Croz, Hadow e Hudson; quello di lord Francis Douglas non fu mai ritrovato. Fu un incidente che suscitò scalpore e dibattito, oltre a una seria inchiesta. Whymper e i Taugwalder furono indagati, alla fine la responsabilità fu attribuita alla rottura della corda, ormai logora e inadeguata.

Si conclude così l’età pionieristica dell’alpinismo. Fu un successo tecnico e simbolico, ma anche un monito sulle responsabilità che l’uomo porta con sé quando si muove nell’ambiente naturale.