Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo IICon l'inizio del conclave fissato per il 10 maggio 2025, gli occhi del mondo tornano a puntarsi sul Vaticano. Si aprirà infatti una delle fasi più cariche di attesa e significato per la Chiesa cattolica: la scelta del nuovo Pontefice. In un momento in cui l'attenzione globale è concentrata su figure spirituali che sappiano dialogare con le sfide del presente - dall’ambiente ai conflitti, dalla crisi delle vocazioni al ruolo della fede nel mondo secolarizzato - vale la pena volgere lo sguardo anche al passato e interrogarsi sul rapporto che alcuni Papi hanno avuto con la montagna.

La montagna, con la sua solitudine, la sua verticalità e il suo silenzio, ha rappresentato per diversi Pontefici non solo un luogo di ristoro e contemplazione, ma anche una metafora vivente del limite umano e del bisogno di spiritualità. Ma non si tratta solo di metafore: alcuni Papi hanno vissuto concretamente la montagna, l’hanno scalata, amata, rispettata. Da Pio XI, alpinista esperto prima di diventare Papa, a Giovanni Paolo II, che trovava nelle escursioni un momento di equilibrio e spiritualità, fino a Papa Francesco, che ha messo la tutela del Pianeta al centro del proprio magistero. Ognuno, a suo modo, ha tracciato un sentiero tra fede e natura, tra silenzio interiore e responsabilità collettiva.

Pio XI: il Papa alpinista

Pochi sanno che uno dei Pontefici del Novecento più intellettualmente rigorosi e influenti, Pio XI, aveva anche un passato da alpinista di prim’ordine. Monsignor Achille Ratti (questo il suo nome prima del conclave del 1922) era un appassionato frequentatore delle Alpi, dove compì ascensioni notevoli per l’epoca, sia per difficoltà tecnica sia per spirito pionieristico.

Il 31 luglio 1889 divenne il primo italiano a raggiungere la cima della Punta Dufour, la vetta più alta del Monte Rosa, passando per la difficile parete est. Raggiunse la vetta del Gran Paradiso (portando sulle spalle un giovane in difficoltà lungo la salita) e scalò anche il Cervino, mentre nel 1890 aprì, assieme all’amico ed esploratore Giovanni Battista Grasselli, una nuova via sul versante francese del Monte Bianco: oggi conosciuta come “Via Ratti-Grasselli”. Ratti fu poi un assiduo frequentatore del gruppo delle Grigne, in Lombardia, e per anni soggiornò nel paese di Esino Lario, all’epoca meta ambita dagli escursionisti lombardi e sede delle sue escursioni alpine estive. Il futuro Papa non era solo un praticante, ma anche un pensatore dell’alpinismo: scriveva articoli per il Club Alpino Italiano, del quale fu attivo collaboratore e socio. Celebre la sua definizione dell’andare in montagna: “Non è cosa da scavezzacolli, ma al contrario tutto e solo questione di prudenza, e di un po’ di coraggio, di forza e di costanza, di sentimento della natura e delle sue più riposte bellezze”.

Il legame tra Ratti e l’alpinismo era così noto che, alla sua elezione al soglio pontificio, l'Alpine Club di Londra lo propose come socio onorario, riconoscendo le sue tre ascensioni alle più alte cime delle Alpi. Il Papa, pur lusingato, declinò con un messaggio di ringraziamento. Nel 1899 fu addirittura preso in considerazione per partecipare a una spedizione al Polo organizzata dal Duca degli Abruzzi. Il progetto non andò in porto perché, secondo le cronache dell’epoca, la presenza di un sacerdote avrebbe potuto intimidire gli altri membri della spedizione, descritti come uomini “rudi di mare e di montagna”.

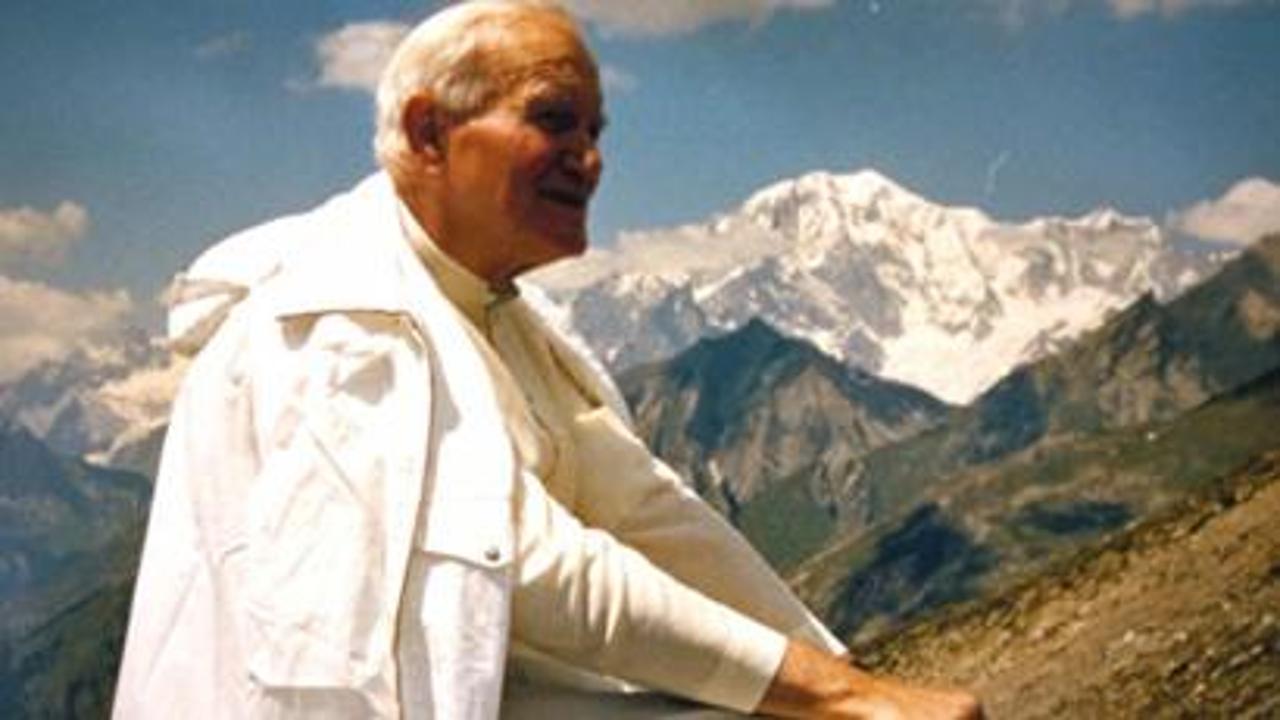

Giovanni Paolo II: il Papa escursionista

Se c’è un Papa che ha fatto della montagna non solo una passione personale ma anche una chiave di lettura spirituale del mondo, quello è Giovanni Paolo II. Nato Karol Wojtyła in Polonia nel 1920, il futuro Pontefice crebbe con la montagna nel cuore fin dall’infanzia. Gli anni della giovinezza furono ricchi di escursioni sui Monti Tatra e nei Carpazi. Esperienze formative, vissute nel contesto di un Paese occupato e ferito, dove il contatto con la natura rappresentava un rifugio fisico e spirituale. Anche da sacerdote e poi da vescovo, Wojtyła continuò a frequentare le montagne. Organizzava escursioni con i giovani della sua diocesi, spesso in forma quasi clandestina per evitare le restrizioni del regime comunista, e celebrava la Messa all’aperto, tra i boschi o sulle cime, usando uno zaino come altare. “La montagna è come un altro altare”, disse una volta a un compagno di camminata.

Anche da Papa, Wojtyła non rinunciò a questi momenti. Durante il suo lungo pontificato, Giovanni Paolo II trovò più volte occasione per brevi soggiorni tra le montagne italiane, in particolare in Valle d’Aosta e in Trentino. Celebri sono i suoi soggiorni estivi a Les Combes, piccola località a 1200 metri di altitudine, dove si ritirava per alcuni giorni di riposo e preghiera, lontano dai riflettori del Vaticano. Spesso lasciava gli ambienti ufficiali per camminare tra i boschi, accompagnato solo da pochi collaboratori.

Uno degli episodi più significativi avvenne nel 1984, durante una vacanza sull’Adamello, dove Giovanni Paolo II si legò di amicizia con l’alpinista Lino Zani. In quella occasione, visitando Cresta Croce - dove si trova la croce più alta d’Europa, eretta con legno recuperato dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale - il Papa venne sopraffatto dall’emozione nello scoprire che il padre aveva combattuto proprio in quella zona. La coincidenza storica e personale lo toccò profondamente. Quel luogo, segnato da memoria e dolore, divenne per lui anche spazio di meditazione sul tempo, sulla pace e sul destino umano. Non a caso, anni dopo, Zani rivelò che Giovanni Paolo II gli confidò come quel momento gli avesse richiamato alla mente la visione del terzo segreto di Fatima: un vescovo vestito di bianco che sale una montagna irta, fino a una grande croce di tronchi grezzi.

Il suo legame con la natura andava però oltre l’escursionismo. In più occasioni Giovanni Paolo II sottolineò l’importanza di una “ecologia umana” che includesse il rispetto del creato come parte dell’etica cristiana. In una delle sue omelie a Les Combes disse: “Nel silenzio delle montagne si sente parlare Dio”.

Papa Francesco: la cura della casa comune

Papa Francesco ha impresso all'ultimo pontificato un’impronta fortemente ecologica e sociale, facendo dell’attenzione al creato uno dei pilastri del suo magistero. Pur non essendo un alpinista come Pio XI o un escursionista come Giovanni Paolo II, Jorge Mario Bergoglio ha sviluppato una sensibilità profonda per la natura, che affonda le sue radici nella spiritualità francescana e nella sua formazione in Argentina, a stretto contatto con le Ande e i paesaggi selvaggi della Patagonia.

Il legame con la montagna, nel suo caso, è meno fisico e più simbolico. Già da cardinale, Bergoglio mostrava attenzione per l’ambiente come bene comune e per la vita semplice e sobria. Da Papa, ha portato la questione ecologica al centro del discorso ecclesiale con un'enciclica destinata a segnare una svolta: Laudato si’, pubblicata il 24 maggio 2015. In questo testo, il primo documento magisteriale dedicato interamente all’ambiente, Francesco invita a una “conversione ecologica integrale”, sottolineando che la crisi ambientale e quella sociale sono strettamente connesse.

“Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature” (Laudato si’, n. 92).

La natura, in quest’ottica, non è più solo una cornice della vita umana, ma una realtà vivente e ferita da custodire. Francesco apre l’enciclica con parole evocative: “'Laudato si’, mi’ Signore', cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia” (Laudato si’, n. 1).

Nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato del 1° settembre 2019, il Papa affermava con chiarezza: “Il nostro tempo è segnato da una crisi climatica grave. Dobbiamo riconoscere che c’è un debito ecologico – in particolare tra il Nord e il Sud del mondo, legato a squilibri commerciali con conseguenze ambientali”.

Anche dal punto di vista operativo, il pontificato di Francesco ha dato impulso a iniziative concrete: nel 2020 è stato annunciato l’obiettivo di rendere il Vaticano climaticamente neutrale entro il 2050, secondo quanto ribadito nel suo intervento alla COP26 del 2021. Nello stesso anno, ha lanciato la piattaforma Laudato si’ Action Platform, un percorso a sette anni per coinvolgere famiglie, parrocchie e istituzioni religiose nella conversione ecologica.

Nelle sue visite pastorali in territori naturali o segnati dal degrado ambientale – come in Amazzonia o in Canada – il Papa ha più volte richiamato il ruolo delle popolazioni indigene: “Per loro, la terra non è un bene da sfruttare, ma un dono di Dio da amare e da condividere” (Discorso all’incontro con i popoli indigeni in Québec, 29 luglio 2022).

Pur non camminando tra le cime, Papa Francesco riconosce alla montagna un valore spirituale: “Le montagne ci insegnano il silenzio, l’essenziale. Guardandole, possiamo sentire Dio che ci parla senza parole” (Angelus, 17 gennaio 2021).

Il suo messaggio è chiaro e radicale: “Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un nuovo essere umano” (Laudato si’, n. 118). Una visione che lega intimamente ecologia e spiritualità, contemplazione e responsabilità civile.