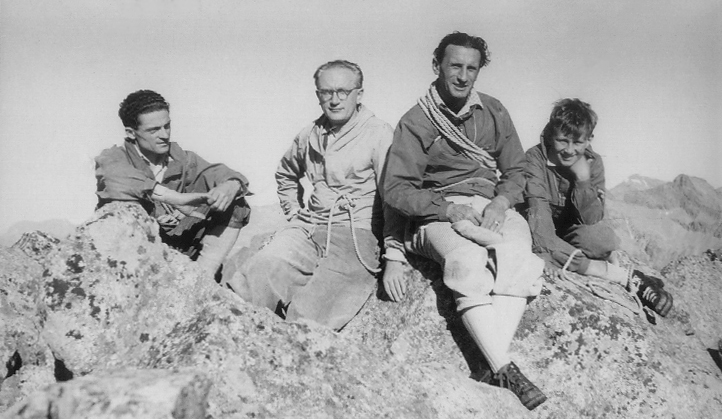

Vitale Bramani con Giusto Gervasutti. Archivio Vibram.

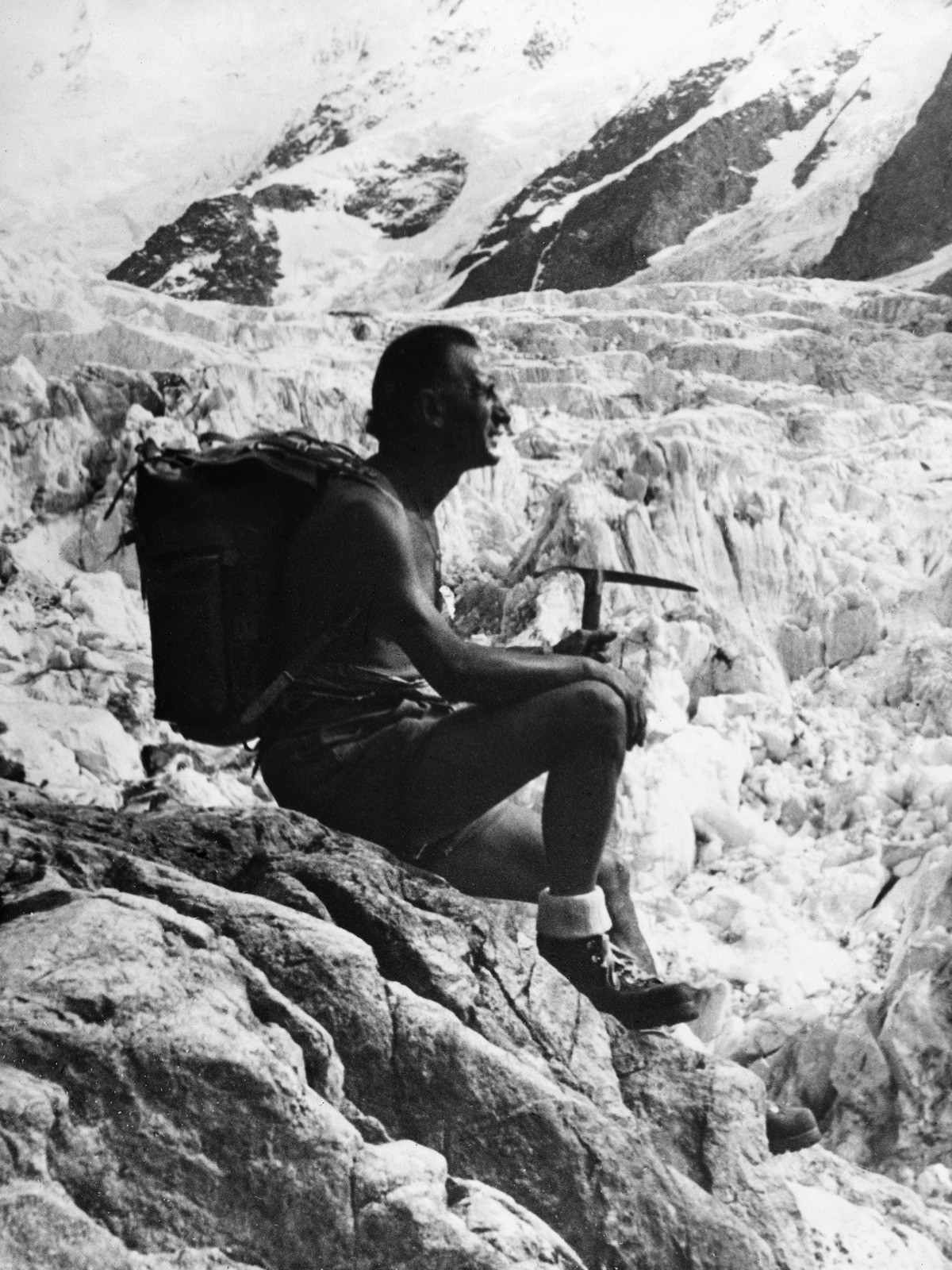

Vitale Bramani con Giusto Gervasutti. Archivio Vibram. Bramani alpinista. Archivio Vibram.

Bramani alpinista. Archivio Vibram. Vitale Bramani a Punta Rasica. Archivio Vibram.

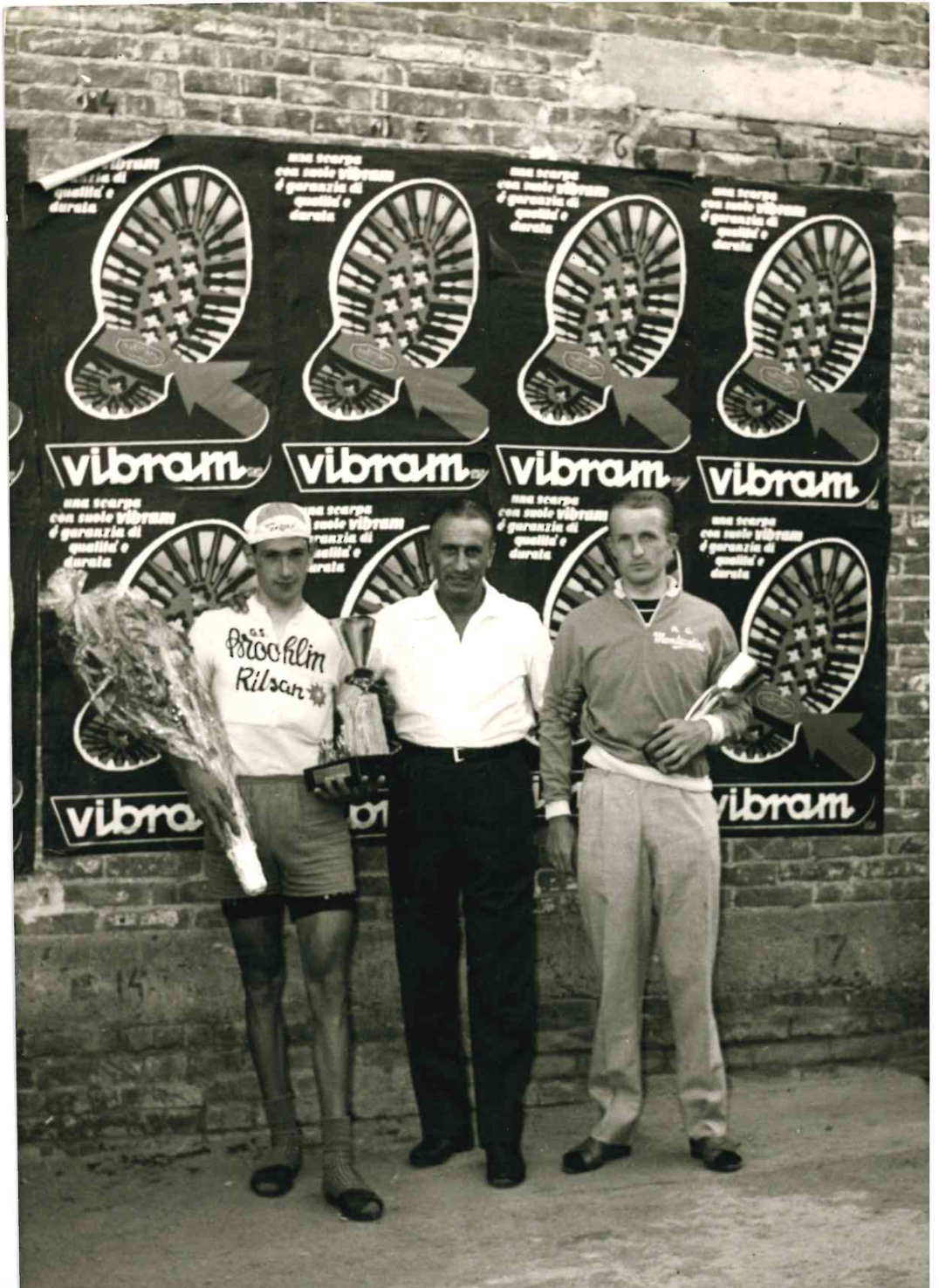

Vitale Bramani a Punta Rasica. Archivio Vibram. Pubblicità della suola carrarmato. Archivio Vibram.

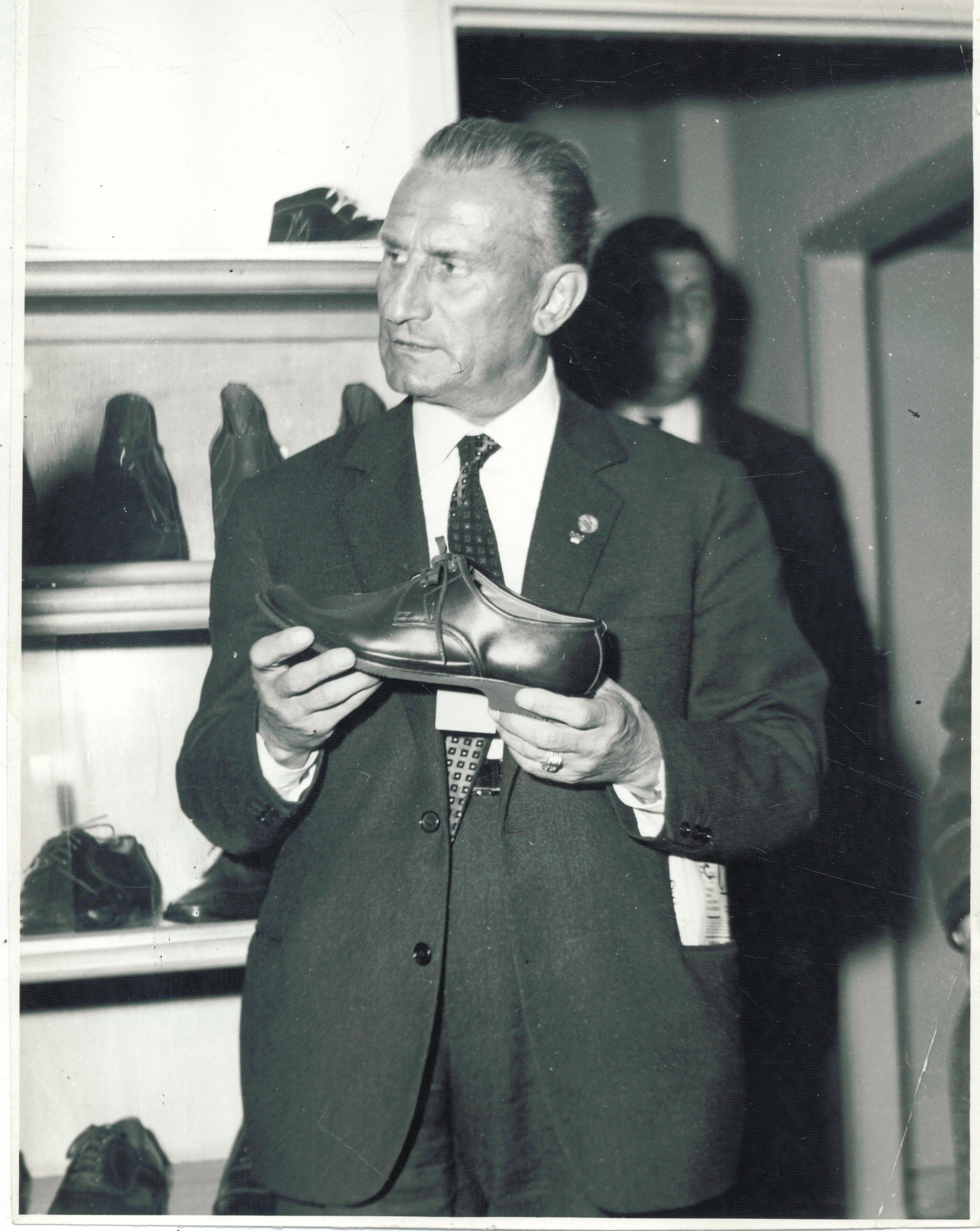

Pubblicità della suola carrarmato. Archivio Vibram. Bramani nello stabilimento argentino. Archivio Vibram.

Bramani nello stabilimento argentino. Archivio Vibram.Capita purtroppo nell’alpinismo, con odiosa parabola, che il sogno di salire su una montagna si trasformi in tragedia, cambiando il destino di quanti la vivono. Così successe a Vitale Bramani organizzando una salita a Punta Rasica, in Val Bregaglia, il 15 settembre 1935, per la SEM, l’antica Società Escursionisti Milanesi nata nel 1891, all’epoca appena diventata Sezione CAI, nel 1931. Da quella tragedia nacque però un’invenzione che ne avrebbe risparmiate molte altre in futuro: la suola Vibram.

Il sogno era quello di Antonio Omio: innamorato di quella montagna di 3305 metri che si staglia in Val Bregaglia, al confine fra Italia e Svizzera, non aveva potuto che gioire apprendendo che un socio come Vitale Bramani, nel 1935 già affermato alpinista e Accademico del CAI, con Elvezio Bozzoli-Parasacchi stava organizzando proprio quella salita, da lui tentata senza successo nel 1905.

La stessa SEM aveva una lunga storia di frequentazione della Rasica, “bellissima vetta rocciosa culminante in una caratteristica affilatissima cuspide”, si legge sulla Guida dei Monti d’Italia vol. II, dedicata a “Masino – Bregaglia – Disgrazia”, uscita nel 1936 a cura di Aldo Bonacossa e Giovanni Rossi.

Due mesi prima di organizzare l’uscita sociale, il 14 luglio 1935, Bramani e Bozzoli, con Aldo Bonacossa e Carletto Negri, avevano realizzato la prima salita per la Cresta Sud-Ovest: prevedeva passaggi di IV e IV+, con dislivello di 600 metri “ma sviluppo molto superiore”, come da relazione degli apritori. Gente esperta, i cui nomi sono rimasti nella storia del CAI e dell’alpinismo italiano.

Lillipuziani in balia del destino

La proposta fece gola a molti, generando un boom di iscrizioni, tanto che qualcuno fu escluso: si chiuse a 17 partecipanti che sarebbero andati in corriera, più due autonomi. Fra loro due nomi d’eccellenza: Piero Ghiglione, alpinista ed esploratore di fama mondiale, e Ninì Pietrasanta, pioniera dell’alpinismo femminile degli anni Trenta. Vantavano un’ottima esperienza anche i fratelli Fasana e in particolare Eugenio, alpinista poco conosciuto ma di grande valore, cognato di Bramani che ne aveva sposato la sorella Maria. Bozzoli sarebbe diventato nel 1956 Vice Presidente del CAI.

Giunto per le sette di sera del 14 settembre in località San Martino in Val di Mello, il gruppo riuscì ad arrivare solo a notte fonda al Rifugio Allievi (2385 metri), punto di appoggio per la Rasica. L’alba annunciò una splendida giornata e senza preoccupazioni giunsero tutti all’attacco della via. La roccia asciutta suggerì di lasciare giù zaini, scarponi, piccozze, indossando solo il necessario oltre alle pedule con la suola in corda per la scalata. Si usava così all’epoca.

“Cominciò l’avventura di diciannove pigmei contro la Rasica, gigante immobile, il che faceva pensare a Gulliver che dorme mentre i Lillipuziani gli davano la scalata”. È l’immagine da quiete prima della tempesta che Eugenio Fasana, eccellente alpinista ma anche uomo di cultura, usò nel libro pubblicato sulla vicenda, Quando il Gigante si sveglia (1944).

Il gigante si sveglia

Tutto procedeva regolarmente, ma più salivano, più il vento incessante mozzava le comunicazioni e il gelo che soffiava dal ghiacciaio faceva scendere il termometro. Con un’ardita spaccata nel vuoto a cavallo della lama finale raggiunsero tuttavia la vetta: Omio per ultimo, così felice da non dare la giusta importanza alla nebbia che stava avvolgendo rapidamente la cima. Erano già le 13, e la pioggia si era mutata in grandine. Bramani, più lucido, vigilava febbrilmente sui compagni, elaborando dentro di sé le poche alternative, nessuna però percorribile. Per farsi un'idea della scalata, si trova online il filmato storico messo a disposizione dalla SEM, lo ha realizzato nella seconda metà degli anni '40 Mario Zappa; la Montanara in sottofondo è cantata dal Coro Aspis della SEM.

La discesa in doppia iniziò che erano già le tre del pomeriggio: ormai dominava il gelo più assoluto, acuito da una pioggerellina sottile che trafiggeva con facilità quell’abbigliamento pensato per una bella giornata di sole. “Gulliver si è svegliato: il gigante non dorme più”, scrisse Fasana.

Si profilavano complicate operazioni di discesa su ghiacciaio, c’era molto freddo e poca visibilità, gli scalatori avrebbero dovuto fare in fretta, invece lo sconforto e l’ipotermia rallentarono ulteriormente gente del tutto impreparata a gestire una simile situazione. Le tenebre diedero il colpo di grazia: disidratati, congelati, stremati, in sei si arresero a quelle difficoltà estreme. Si chiamavano Mario Del Grande, Vittorio Guidali, Giuseppe Marzorati, Pietro Sangiovanni, Nella Verga. E Antonio Omio. I soccorritori poterono solo constatarne il decesso, il giorno dopo.

Con un senso di terribile impotenza, sopravvissero Giorgio Allan, Rino Barzaghi, Mattai Del Moro, Pippo De Lorenzi, Renato Ferrari, Mario Gelosa, Piero Zanetti, poi Vitale Bramani, suo fratello Cornelio detto Nelio e suo genero Eugenio Fasana, Elvezio Bozzoli, Piero Ghiglione e Ninì Pietrasanta. Qualcuno forse più resistente, qualcuno semplicemente più fortunato, altri invece di certo temprati dall’esperienza, nella tecnica e nel morale, a reggere in situazioni così disperate.

Alpinista sopraffino

Vitale Bramani imparò molto da quell’esperienza. Lui che amava organizzare ogni genere di escursione, da allora non si lanciò mai più in quel tipo di proposte.

Nato a Milano il 3 maggio 1900, aveva iniziato come ebanista, una tradizione di famiglia. Il padre gestiva una piccola falegnameria nella Milano aristocratica, e lui si dedicava a quell’attività, insegnandola anche a Monza, ma ben presto le amicizie maturate nell’ambiente alpinistico milanese e in particolare alla SEM, dove si era iscritto all’età di 15 anni, lo portarono invece a scoprire una passione e un talento per la montagna fuori dal comune. Suo fratello Nelio lo aveva capito prima di tutti e lo incoraggiava in tal senso.

In Valsassina e in Grignetta, o sulle Orobie, a portata di treno e di portafoglio, si era fatto le ossa insieme ai fratelli Eugenio e Piero Fasana, o a compagni come Elevezio Bozzoli, tanto che nel 1925 fu ammesso fra i “senza guida” del Club Alpino Accademico. Poi aveva iniziato a lanciarsi in imprese più complesse al di fuori della Lombardia, attirato dalla possibilità di aprire nuove vie, ed era così diventato compagno e amico di gente del calibro di Ettore Castiglioni, Celso Gilberti e Carletto Negri, Gabriele Boccalatte, Marino Stenico, Vittorio Ratti. Con Bruno Detassis aveva girato l’arco alpino, in Italia e Svizzera, accompagnandosi perfino al Re Alberto del Belgio in Grignetta.

Nel 1934 la prima ripetizione della difficilissima Nord dell’Agnèr (Pale di San Martino), con Gilberti e Castiglioni. Nel 1937 la prima salita della Nord-Ovest del Pizzo Badile con Castiglioni; con lui e con Gabriele Boccalatte aprì diverse vie sulla Cima Ceda Occidentale (Dolomiti di Brenta). La Castiglioni-Bramani sulla Cima Brenta è del 1942.

Furono molte le vie di grande prestigio aperte con l’amico Castiglioni che, impegnato nella Resistenza, sarebbe morto tentando di fuggire da una prigione svizzera, nel marzo 1944, sul Passo del Maloja, proprio in Val Bregaglia. Il nutrito elenco di scalate rallentò poi fino a fermarsi.

A Bramani e Castiglioni, il 10 agosto 1970, dedicarono una via Bruno e Catullo Detassis, Melchiorre Foresti e Riccardo Tabarelli de Fatis sulla Sud della Torre Nardelli, in quelle Dolomiti di Brenta che li avevano visti vivere i loro “giorni grandi”.

Dopo la Rasica

A Vitale Bramani non furono risparmiate accuse infamanti e critiche feroci. Fu il suo amico e consocio SEM Aldo Bonacossa, fondatore nel 1920 della FISI (Federazione Italiana degli Sport Invernali), poi Presidente del Club Alpino Accademico (1933-1945), a chiudere ogni polemica.

Incaricato di indagare la vicenda direttamente dal Presidente Generale del CAI, Angelo Manaresi, lo sollevò da ogni responsabilità, pur ritenendo come non fosse stato opportuno aprire una salita di quella difficoltà a così tante persone, in parte inesperte e sconosciute fra loro. E anzi, come si legge nel necrologio da lui redatto dopo la morte di Vitale, il 7 luglio 1970, descrivendolo come “allegro e altruista”, ricordò che in una così lunga carriera non gli erano mai occorsi significativi incidenti, a parte uno al Petit Dru coi fratelli Fasana nel 1923.

Bonacossa andò oltre, raccontando un episodio dirimente per il giudizio finale: mentre imperversava la bufera e la gente lottava per sopravvivere, uno dei membri che più avrebbero dovuto aiutare in quel frangente pretese da Bramani di essere portato in salvo al Rifugio Allievi, minacciando cause legali tali da fargli chiudere il negozio. Bramani non potè rifiutarsi, ma nel cuore della notte, con un ginocchio malconcio e in condizioni meteo difficili, ritornò poi indietro dal suo gruppo, non sprecando l’occasione per dimostrare, ancora una volta, il suo valore umano oltre che alpinistico.

Bonacossa non cita esplicitamente il nome di Ghiglione, morto dieci anni prima, a cui comunque riservava molto rispetto, ma non ci possono essere dubbi leggendone il profilo: un “collega famoso non solo per le sue salite in tutto il mondo ma anche per il suo carattere sovente esplosivo nei momenti difficili”. Forse non voleva rivangare le polemiche e il dolore subito dai famigliari dei giovani morti nel 1954 sul Monte Api durante la spedizione da lui guidata alla veneranda età di 70 anni, senza peraltro rimproverarsi alcunché per l’esito nefasto (fu l’unico a sopravvivere).

Bramani invece si tormentò non poco per la tragedia. La SEM organizzò una commemorazione l’anno dopo nel luogo della disgrazia e altre ripetizioni su Punta Rasica, dedicando a Omio un rifugio in Alta Val Masino.

Non fermarsi alle vecchie idee

“Un profilo di Bramani va scisso in due: Bramani alpinista e Bramani Vibram, questo assai più importante di quello”, scrisse Bonacossa. Alla naturale inclinazione per l’alpinismo, infatti, Bramani aggiungeva anche una spiccata capacità imprenditoriale: “Non soffermarsi mai sulle vecchie idee” fu il motto confidato a Walter Tobagi durante un’intervista.

Con la moglie Maria Fasana, nel 1928 aprì in via della Spiga, che non era ancora una delle vie del “quadrilatero della moda” ma già mostrava la sua vocazione artigianale in quel settore, un negozietto di attrezzatura e abbigliamento da montagna, con servizio di riparazione sci, di cui era un grande e appassionato utilizzatore. Una realtà unica in città, tanto da diventare ben presto un punto di riferimento e incontro di tanti giovani alpinisti non solo milanesi. La paternità lo indusse a impegnarsi ancora di più in quell’attività, che trasferì nel 1957 in via Visconti di Modrone, e che dagli anni '80 si chiamò “Bramani Sport”. Il negozio sarebbe rimasto aperto fino al 1994.

Se c’era una cosa che aveva ben capito, nel 1935, era quanto avesse giocato l’inadeguatezza delle calzature indossate da tutti loro. Quelle suole in corda diventavano rischiosissimi pattini a contatto con una superficie ghiacciata o bagnata. All’epoca, per rimediare a questo problema non da poco, gli alpinisti usavano chiodare i loro scarponi, con veri chiodi in metallo che in caso di temporali violenti andavano rapidamente nascosti per evitare di rimanere fulminati.

Non è sicuro se davvero lo scrittore e alpinista Silvio Saglio gli avesse raccontato di aver visto un pastore camminare con dei copertoni ai piedi. Di gomma però erano fatti anche gli pneumatici delle auto, che garantivano aderenza in ogni condizione. La risposta era proprio lì: servivano chiodi di gomma.

La rivoluzione

In negozio veniva ogni tanto un ingegnere di nome Franco Brambilla, cognato di Leopoldo Pirelli, avendone sposato una sorella più grande (il futuro amministratore delegato all’epoca aveva solo 10 anni). Bramani lavorò alacremente al disegno della suola (si narra di un primo prototipo in legno, ma non è certo che sia esistito davvero) e alla messa a punto, anche grazie al supporto tecnico della Pirelli dove Brambilla lo aveva introdotto, della giusta mescola. La testò in montagna personalmente, o coinvolgendo gente come Piero Ghiglione, la cui esperienza era preziosa per i produttori di attrezzature alpinistiche, a cui fece provare una mescola rossa e una nera. Ci vollero un paio di anni per raggiungere una gomma naturale vulcanizzata resistente al bagnato e in grado di garantire il giusto grip su ogni tipo di terreno. Far sì che la suola rimanesse attaccata alla tomaia fu uno degli aspetti più critici.

Non restò che passare dalla teoria alla pratica. Quale miglior banco di prova che la Nord-Ovest del Pizzo Badile, con il fidato Ettore Castiglioni?

Il risultato raggiunto fu straordinario: concentrava in sé i vantaggi dello scarpone chiodato in uso sulle Alpi Occidentali con quelli della pedula di feltro o corda delle Dolomiti, la cosiddetta “friulana”. Consentiva di mantenere aderenza sulla roccia come sul ghiaccio, non creava problemi in caso di fulmini, manteneva una buona flessibilità e aveva ottima resistenza all’usura.

Il resto è storia.

Un successo mondiale

L’invenzione, nata ufficialmente nel 1937, fu brevettata solo nel 1938. La nuova suola, chiamata Vibram come si firmava Bramani sulla Rivista del CAI, andò letteralmente a ruba, diventando sinonimo di suola “carrarmato”, come lo scottex per la carta da cucina, come la biro per la penna a sfera. Il negozio, già prima molto frequentato, fu preso d’assalto, tutti volevano che fosse applicata ai loro scarponi.

Nel giro di dieci anni fu necessario aprire un nuovo stabilimento da 40 dipendenti, la Gomma Tecnica a Gallarate, per venire incontro alle numerose richieste. Quando nel 1954 la nuova suola fu usata dai primi salitori del K2, con la spedizione italiana CAI-CNR guidata da Ardito Desio, fu necessario spostarsi un po’ più a nord verso Varese, nel comune di Albizzate: dal 1957 i suoi silos tondeggianti si scorgono ancora dall’autostrada.

Il caratteristico bollo giallo risale invece al 1965, per celebrare la nuova mescola “marca oro”. E giallo è rimasto il colore aziendale, mentre l’ottagono richiama la geometria della Galleria Vittorio Emanuele II, simbolo dell’amata città di Milano a cui Bramani era legatissimo.