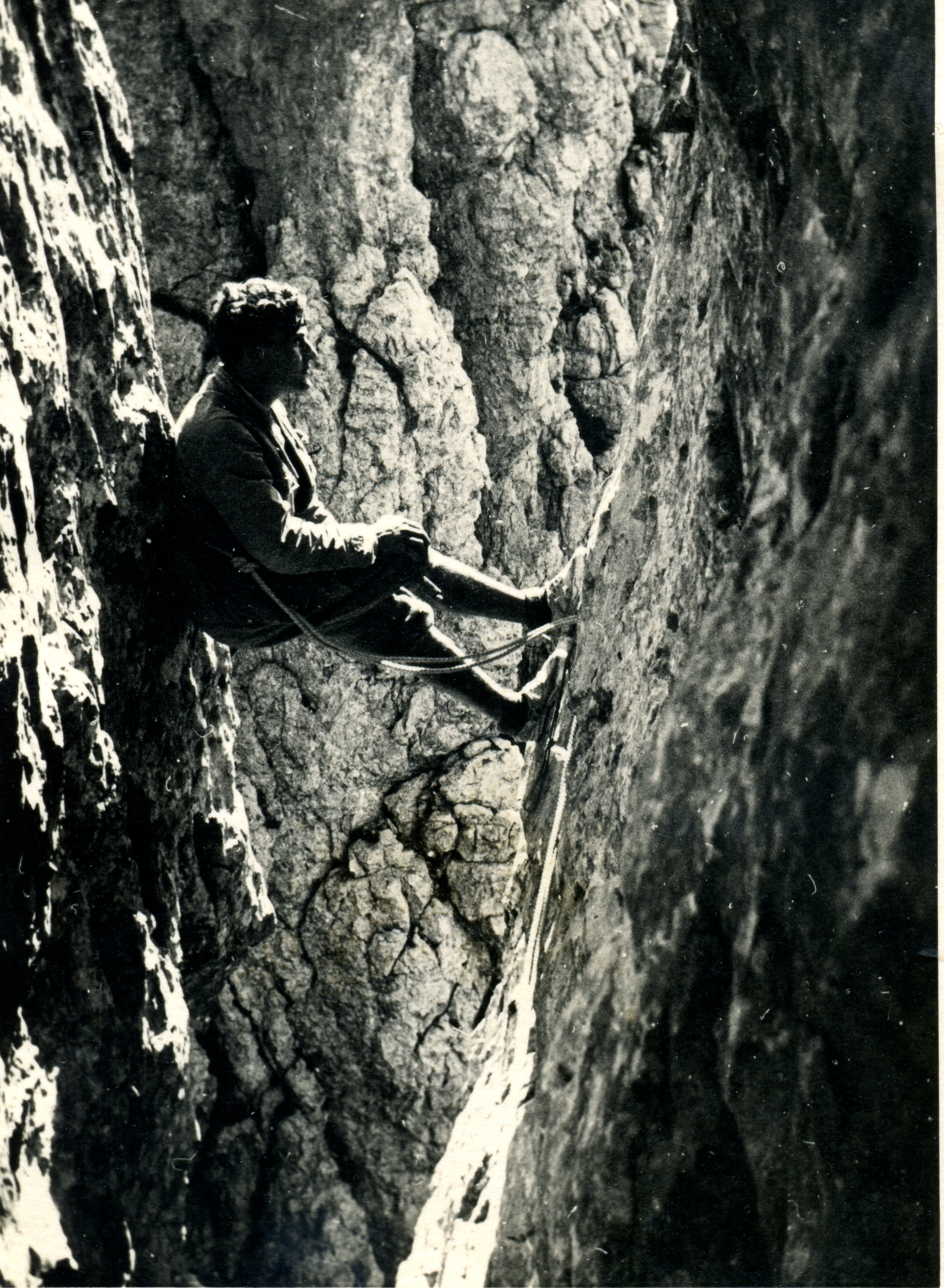

Gabriele Boccalatte in arrampicata. Archivio Famiglia Boccalatte.

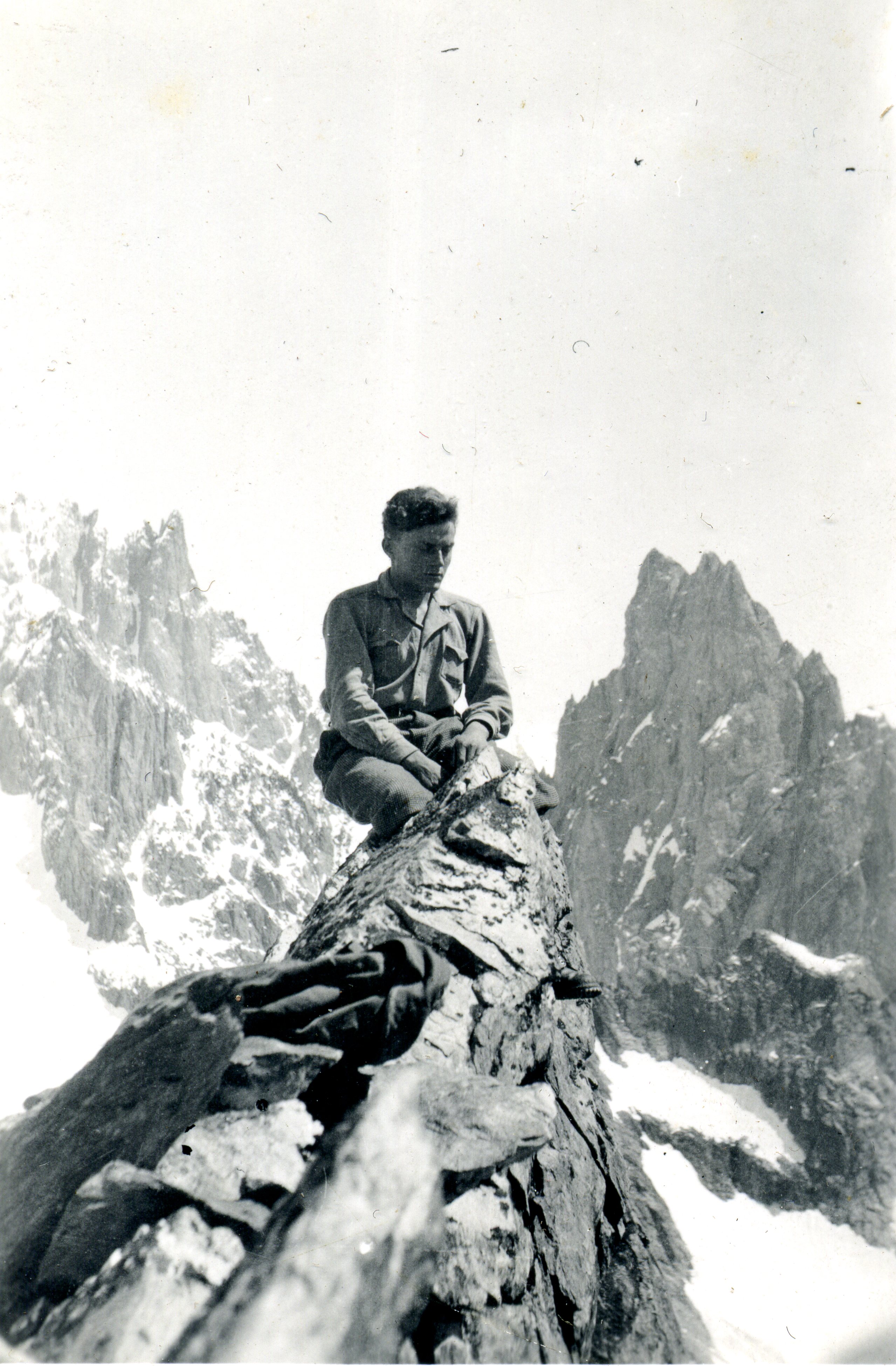

Gabriele Boccalatte in arrampicata. Archivio Famiglia Boccalatte. Ninì e Gabriele con il Monte Bianco sullo sfondo. Archivio Famiglia Boccalatte.

Ninì e Gabriele con il Monte Bianco sullo sfondo. Archivio Famiglia Boccalatte. Gabriele Boccalatte. Archivio Famiglia Boccalatte.

Gabriele Boccalatte. Archivio Famiglia Boccalatte. Ninì e Gabriele con il piccolo Lorenzo. Archivio Famiglia Boccalatte.

Ninì e Gabriele con il piccolo Lorenzo. Archivio Famiglia Boccalatte.Ninì scruta l’aria. La brezza pungente che scende dal Monte Bianco di solito le apre la mente chiarendo ogni pensiero, ma il 24 agosto 1938 le insinua nel cuore un gelo sinistro. Quella sensazione le deposita intorno una calma irreale, nel piccolo appartamento preso in affitto a La Palud. Non sa dove, non sa come, ma sente che è successo qualcosa, in fondo alla Val Ferret. Guarda idealmente verso l’Aiguille de Triolet, dove si è diretto Gabriele Boccalatte per tentare la Sud. È lontana, ma è come se fosse anche lei lì, con suo marito, impegnato per la salita insieme a Mario Piolti. Stringe fra le braccia il suo bambino, Lorenzo profuma di buono e sorride, ignaro.

Ninì spera di sbagliarsi. Purtroppo, invece, quell’intuizione si rivela esatta. La sua famiglia, appena nata, si spezza per sempre. Il suo amore rimane sotto a una valanga. Sotto a quella neve candida che tanto ama cavalcare con gli sci. Quante volte l’hanno scampata, insieme, loro due, dalle Alpi alle Dolomiti, e quante volte invece hanno dato prova di un talento alpinistico davvero unico, reso ancora più forte dal legame speciale che è scattato subito fra di loro…

Adesso nulla potrà più essere come prima.

Il più grande

Gabriele Boccalatte nasce a Orio Canavese il 1° dicembre 1907, lo stesso anno di Gino Soldà e Paula Wiesinger. Per Enrico Camanni forse fu il più grande alpinista del suo tempo, persino più di Giusto Gervasutti, suo compagno di tante scalate. Di certo ebbe un ruolo di punta nell’alpinismo occidentale degli anni Trenta “che rappresenta al vivo per quel romanticismo eroico di cui l’amore per Ninì, la quarantina di prime realizzate, la morte in montagna sono l’aspetto e l’anima”. Lo scrive Dante Colli, autore di un magnifico volume di grosso formato intitolato Oltre la vetta. Vita e imprese di Gabriele Boccalatte e Ninì Pietrasanta (pp. 309, 35 euro, Nuovi Sentieri-CAI 2016).

Dell’infanzia di Gabriele si sa poco, ma una foto lo ritrae dodicenne al Lago Fiorenza, nel gruppo del Monviso (1919), poi sappiamo di una salita al Monte Pellerin in Val di Lanzo nel 1921, e diverse altre nelle classiche zone dell’alpinismo torinese: la Val di Susa, la Val di Lanzo, la Valle del Chisone, palestre naturali per i molti giovani che afferivano alle neonate scuole di alpinismo (sarebbe toccato a Gervasutti dirigere quella dedicata all’amico Boccalatte dopo la sua morte, costituita in seno alla SUCAI di Torino).

Al 1925 risale la salita al Dente del Gigante, con cui inizia un’intensa frequentazione del Monte Bianco. Nel 1926 il salto di qualità con la prima invernale al Cervino, con Luigi Bon e Gastone Pisoni: Gabriele non ha ancora 20 anni.

Imprese straordinarie

Inizia allora una carriera inarrestabile, costellata da grandi imprese, come la prima al Petit Capucin (1929, con Renato Chabod), alcune delle quali proprio con Ninì, come l’apertura di una nuova via sulla Parete Est e Cresta Sud-Est dell’Aiguille de la Brenva (16 agosto 1934), dove tornano per realizzare la prima Direttissima, ancora sulla Parete Est (12-13 luglio 1935). Sempre insieme compirono poco dopo la prima scalata del Pic Adolphe per lo Spigolo Ovest e la Parete Nord nel massiccio del Monte Bianco (16 luglio 1935, anche con Gervasutti e Chabod) e la salita della difficilissima Parete Ovest e Cresta Sud della Punta Bich dell’Aiguille Noire de Peutérey (1° agosto 1935), dove una settimana prima hanno dovuto ripiegare drammaticamente durante la ricognizione. Da segnalare anche la prima del Monte Greuvetta per la Parete Nord nel gruppo di Leschaux del Monte Bianco (1937, con Ettore Castiglioni). Sulle Dolomiti di Brenta spicca la salita alla Cima Ceda Occidentale prima dalla Parete Sud-Sud-Ovest, poi dal Versante Ovest (6 settembre 1937, con Vitale Bramani ed Ettore Castiglioni). Nel 1934 Boccalatte partecipa inoltre con Chabod anche alla spedizione sulle Ande, ideata in seno al Club Alpino Accademico Italiano di cui fa parte.

Di tutte queste imprese Boccalatte racconta nel suo diario, Piccole e grandi ore alpine, pubblicato postumo grazie all’intervento di Ninì e riproposto nel 1992 dalla CDA e Vivalda, con un saggio introduttivo di Massimo Mila.

Vale la pena soffermarsi per un momento anche sui nomi dei compagni di cordata, personaggi di altissimo livello non solo nel campo alpinistico: Chabod e Castiglioni fecero la Resistenza, poi il primo divenne Senatore, Bramani ideò la nota suola carrarmato.

L'ultimo mese

Nei 30 giorni che lo separano dalla morte, dopo gli allenamenti in Grigna e le gite in Val Masino, Boccalatte torna nell’amata Courmayeur dove le guide locali (afferenti alla storica Società delle Guide di Courmayeur, la più antica d’Italia) lo accolgono con affetto e una stima dimostrata a pochi altri alpinisti. Imperversa nel Monte Bianco con la solita determinazione: Petites Jorasses, Aiguille de la Brenva, Cresta dell’Innominata, e soprattutto la prima salita del Pilastro Sud-Sud-Ovest della Punta Gugliermina (3893 m) svettante per 650 metri sul ghiacciaio del Fréney, già tentato con Castiglioni e riuscita con Giusto Gervasutti, il 18-19 agosto 1938. L’apertura della Via Gervasutti-Boccalatte è la realizzazione di un sogno, per Dante Colli, e al contempo il “canto del cigno”, come scrissero i suoi compagni nel necrologio.

Poi arriva il 23 agosto, l’incontro con l’accademico Mario Piolti, la salita al Rifugio del Triolet, e il 24 agosto la micidiale valanga: sono le guide a cercarlo, a trovarlo, a portarlo nella chiesetta ai piedi del Monte Bianco, dove gli amici e i conoscenti non riescono a capacitarsi di quanto è appena accaduto. C’è naturalmente anche Ninì con in braccio il piccolo Lorenzo. “Gli alpinisti che salgono quelle montagne lo sentiranno vicino, come lo sento io, accanto a me, accanto al suo bambino” scriverà lei.

Il profilo umano

Non è una semplice biografia quella scritta da Dante Colli, ma un accurato lavoro di ricostruzione di un’epoca, che va a fondo con tutte le questioni alpinistiche di maggior rilievo, da quella della scala di difficoltà che si impone dopo l’avvento del sesto grado nel 1925 con la salita di Lettenbauer e Solleder alla Nord-Ovest della Civetta, a quella legata alle medaglie d’oro al “valore atletico” elargite dal Fascismo nella sua interpretazione sportiva dell’alpinismo (nel 1937 Gabriele ricevette quella d’oro e Ninì quella d’argento per la loro salita al Mont Blanc du Tacul).

Non solo: Dante Colli, già presidente del GISM (che riunisce gli scrittori di montagna) con diverse pubblicazioni a carattere storico-biografico all’attivo, delinea anche un profilo umano di questa coppia. Agendo come lo zoom di una cinepresa, avvicina il lettore alla vita di due persone straordinarie, dal carattere solare e socievole, lontanissime da ogni boria egocentrica, facendo capire come non sia stato solo l’alpinismo a unirli di un amore grande come le montagne che insieme esplorarono per soli cinque anni. Entrambi infatti, pur provenendo da mondi diversi (quello torinese lui, quello milanese lei, che però era nata in Francia nel 1909 ed era quindi coetanea di Riccardo Cassin), erano accomunati da una analoga levatura culturale, entrambi amavano la musica e l’arte (tutti e due suonavano il pianoforte, lei in più dipingeva), entrambi avevano uno sguardo aperto e libero sul mondo.

Una donna libera

Considerati i tempi, spicca di più la libertà di Ninì, visto che negli anni Trenta non erano molte le donne che si davano all’alpinismo (oltre alla già citata Paula Wiesinger, anche Mary Varale, che aveva iniziato ancora prima), né quelle che la famiglia lasciava così libere di decidere della propria vita. Questo fu possibile grazie all’apertura mentale del padre Riccardo, docente di Ragioneria presso l’Università Bocconi di Milano, rimasto vedovo quando la figlia aveva 14 anni, che seppe capire e accettare il suo spirito anticonformista, addirittura incoraggiandola nelle sue passioni, anche quando erano così poco femminili, come di certo era all’epoca l’alpinismo (lo sarebbe rimasto per molti anni, in realtà). Per questo è dedicato a lui Pellegrina delle Alpi, l’unico libro che ci ha lasciato Ninì Pietrasanta, appena ripubblicato da CAI Edizioni (pp. 144, ill., 15 euro, 2024, con una prefazione di Enrico Camanni e un’introduzione di Lorenzo Boccalatte). A lui che le aveva insegnato “a guardare oltre e lontano”, come si legge nella dedica iniziale, a lui che in fondo era stato l’artefice della coppia Ninì-Gabriele.

Dalla capanna Leschaux a Pointe Ninì

“Accompagnalo alla Leschaux”, pare che abbia detto, nel luglio 1932, dopo che sua figlia aveva medicato la ferita alla testa che quel giovane si era procurato cadendo, per il cedimento di un appiglio, durante una scalata di allenamento in vista del tentativo alla Nord delle Grandes Jorasses con Gervasutti e Piero Zanetti. In realtà Gabriele e Ninì si erano incontrati qualche giorno prima a Chamonix, dove lui era sceso con i compagni a fare provviste, e lei era arrivata da Torino al seguito di Piero Ghiglione e un’amica. Avevano pranzato insieme e poi le ragazze erano andate a Montenvers, tutti gli altri erano saliti alla Capanna Leschaux, “campo base” dell’impresa prefissata. Impresa che tuttavia non si fece più, a causa del maltempo.

È così che Ninì si ritrova anche lei alla Leschaux: ci arriva camminando passo a passo con Gabriele, parlando fitto, di musica, di montagna. Gli ha accarezzato i capelli poche ore prima, e gli è stato subito “simpatico” scrive. Renato Chabod, con cui Boccalatte ha pianificato l’impresa iniziale, li segue con lo sguardo ed è forse il primo a capire che si tratta di coup de foudre. Si forma una bizzarra compagnia di cui fa parte anche Ghiglione. Gervasutti era già fuggito in Dolomiti.

Frutto ne è la salita di Pointe Ninì (la denominazione fu quasi d’obbligo), 3455 metri nelle Périades, una serie di guglie rocciose che si snodano sulla cresta che porta dal Col du Mont Mallet al Col du Tacul.

Quella ascensione dà l’avvio al “tempo delle meraviglie”, scrive Dante Colli. Sancisce una “splendida scoperta”, così dirompente da imporsi in quelle giovani vite come uno spartiacque: esistono da allora un prima e un dopo. Un senza e un insieme. È un privilegio che non a tutti è dato di godere.

Sarà forse l’invidia di qualche divinità a strapparglielo dal cuore, quel maledetto 24 agosto 1938. Anche quel giorno fu uno spartiacque.

Il triennio d'oro

Ninì, all’anagrafe Ortensia Ambrogina Carla Adelaide, aveva iniziato ad andare in montagna nel 1927, l’anno in cui Gabriele era partito per il militare. L’aveva colpita dapprima la maestosità del panorama dall’alto, lei che guardava tutto con l’occhio della regista, visto che fu pioniera delle riprese in quota e grande appassionata di fotografia. Poi man mano “la montagna prese tutta l’anima mia”, confessò in Pellegrina delle Alpi, un diario dove raccolse le emozioni fortissime che avevano impressionato la sua anima come la luce una pellicola, le prime volte che era entrata nell’immensità di ghiaccio e di silenzio del Monte Rosa, insieme alla guida Giuseppe Chiara, con cui iniziò a fare alpinismo. Si era poi iscritta al CAI Milano.

Eppure, quando scrisse quel volume, nel 1934, Ninì era già diventata molto forte e si apprestava a vivere il “triennio d’oro” con Boccalatte, come lo definisce Camanni nella prefazione, segnato da tre imprese “che fanno storia”: la terza salita della Cresta dell’Aiguille Noire de Peutérey (1934), una nuova via della Ovest sempre sulla Noire (1935), il Pilone Est-Nord-Est del Mont Blanc du Tacul, noto poi come Pilier Boccalatte (1937, quello che poi valse a entrambi le medaglie fasciste).

Addio ai monti

Nel 1936 i due si sposano, e un anno dopo Ninì resta incinta. Continua a seguire Gabriele nelle sue imprese, ma senza più salire con lui. La nascita di Lorenzo, il 20 agosto 1937, è il suggello di un “addio ai monti” maturato già durante la gravidanza. Dopo la morte di Gabriele diventa un imperativo morale: Ninì tenne sempre lontano suo figlio dalla frequentazione estrema della montagna. Lorenzo, infatti, che nell’aspetto reca i tratti fisici di entrambi e conserva la stessa sagacia e prontezza di spirito che possiamo immaginare avessero i genitori, in montagna ci è andato sempre e solo per sciare e camminare per boschi con la madre, che adorava mostrargli l’aspetto più “naturalistico” dei luoghi che lei invece aveva battuto da alpinista. Tanto che solo dopo la sua morte, nel 2000, scoprì davvero quello che aveva realizzato insieme a suo padre, che di fatto non conobbe mai, avendo appena un anno quando scomparve.

Solo allora infatti Lorenzo scoprì gli album fotografici contenenti migliaia di foto, tutte ordinatamente riposte con didascalia scritta in bella grafia da Ninì, che documentano le proprie esperienze alpinistiche e una vita di coppia brevissima quanto intensa. Lei non ne aveva parlato mai. È da quegli album che arrivano le meravigliose fotografie in bianco e nero che sono presenti nel volume di Dante Colli e in parte anche nella nuova edizione CAI di Pellegrina delle Alpi, dove si vede anche un momento di famiglia con il piccolo Lorenzo in braccio alla madre e accanto al padre. Le stesse che sono servite 10 anni fa all’associazione La Fournaise per produrre il film di Gigi Giustianiani Ninì, premiato con la Genziana d’Oro per il Miglior Film di Alpinismo e il Premio Città di Imola per il Miglior Film Italiano al 63° Trento Film Festival.

Ninì dovette affrontare il lutto per la morte di suo marito e subito dopo anche per quella dell’amato padre. Si risposò poco tempo dopo con un imprenditore dalla vita tranquilla e trascorse il resto dei suoi giorni a compartimenti stagni.

Ci fu un prima, ci fu un dopo.

Ci fu un insieme, ci fu un senza.