Foto di BUI VAN HONG PHUC da Pixabay

Foto di BUI VAN HONG PHUC da Pixabay Il sondaggio Uncem

Il sondaggio Uncem Foto di Alan A. da Pixabay

Foto di Alan A. da Pixabay Il presidente Uncem Marco Bussone - Foto FB Uncem

Il presidente Uncem Marco Bussone - Foto FB Uncem Foto di Corentin Julliard da Pixabay

Foto di Corentin Julliard da Pixabay Foto di BUI VAN HONG PHUC da Pixabay

Foto di BUI VAN HONG PHUC da Pixabay Foto di mgamby da Pixabay

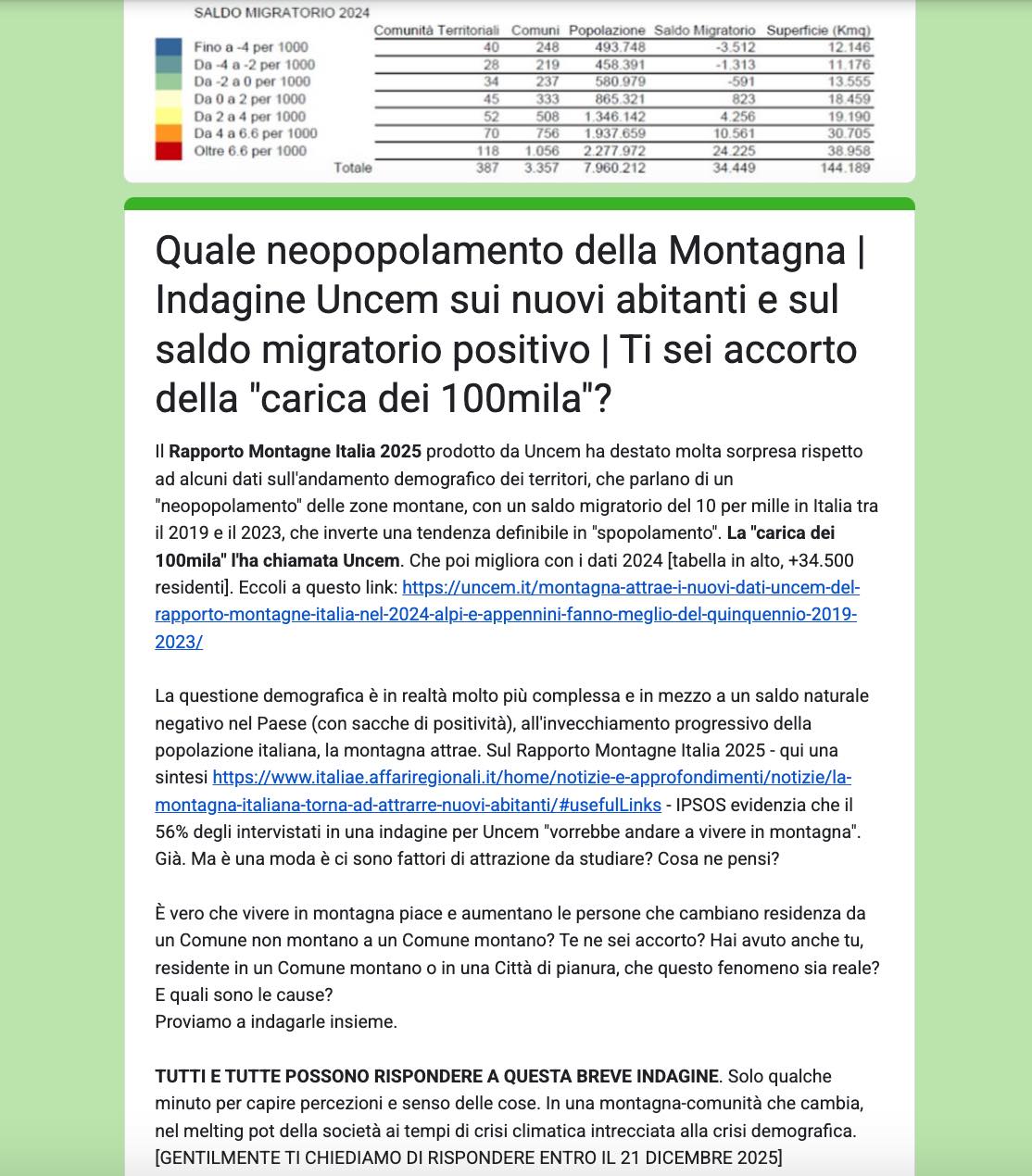

Foto di mgamby da PixabayLa montagna italiana sta vivendo una “stagione del risveglio”. Questa la romantica espressione scelta dall’UNCEM (unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) per sintetizzare i dati relativi ai flussi migratori che hanno caratterizzato la montagna italiana tra il 2019 e il 2023. Come riportato nel Rapporto Montagne Italia 2025, pubblicato da UNCEM nei mesi scorsi e in fase di presentazione lungo la Penisola, in 5 anni la popolazione residente sulle montagne d’Italia è aumentata di 100.000 unità. Una tendenza confermata dai dati raccolti nel 2024, anno che ha visto un incremento di abitanti in quota pari a + 34.000.

La cosiddetta “stagione del risveglio” fa seguito ad altri due periodi, definiti nel Rapporto come “stagione dell’accoglienza” (2009-2013) e “stagione del ripiegamento” (2014-2018). Nella “stagione dell'accoglienza” l'immigrazione straniera ha compensato, e in alcuni casi superato, il continuo esodo di cittadini italiani dalle montagne, accentuato in particolare al Sud e sulle isole. La “stagione del ripiegamento” è stata invece caratterizzata da un rallentamento complessivo dei flussi migratori verso le montagne italiane, portando a una situazione di stallo demografico quasi totale. L'afflusso netto di immigrati stranieri è crollato, mentre l'esodo dei cittadini italiani dalla montagna è proseguito.

Nel 2019 qualcosa ha iniziato a cambiare. Il bilancio tra movimenti in ingresso e uscita dalle montagne è tornato in positivo, questa volta vedendo però come principali protagonisti i cittadini italiani. Il fenomeno, come sottolineato a più riprese dall’UNCEM, non appare omogeneo su scala nazionale. Si evidenziano asimmetrie nei flussi tra Centro-Nord e Sud, con una “linea di faglia”, che corre “lungo un asse che taglia a metà le Marche, l’Umbria e, in misura meno evidente, il Lazio”, come riportato chiaramente nel Rapporto.

Tirando le somme, la montagna italiana si caratterizza attualmente per quella che UNCEM definisce, con un pizzico di ironia, “la carica dei 100.000” nuovi residenti. E sulla base di una indagine condotta per UNCEM da IPSOS, risulta che un 56% di intervistati si sposterebbe volentieri a vivere in quota, se ne avesse la possibilità. Si può dunque concludere che, nonostante le asimmetrie, la montagna italiana attrae.

Ma chi attrae e perché? Si tratta di una moda o vi sono delle motivazioni specifiche alla base di questo fenomeno “migratorio”? Per cercare di fornire risposte a tali quesiti, e tracciare un identikit dei “nuovi montanari”, UNCEM ha lanciato nei giorni scorsi un sondaggio aperto al pubblico sui nuovi abitanti delle zone montane italiane, cui è possibile partecipare fino al 21 dicembre 2025. Abbiamo chiesto al Presidente Nazionale Marco Bussone di anticiparci quali siano le informazioni principali che ci si attende di raccogliere.

Presidente, ci può spiegare la finalità del sondaggio lanciato di recente da UNCEM?

Il Rapporto Montagne Italia 2025 fa una analisi quantitativa di quella che abbiamo definito la “carica dei 100.000”, sulla base di dati ISTAT, demografici, sociologici ed economici. Manca una analisi qualitativa. Noi non sappiamo assolutamente chi sono, da dove vengono, cosa cercano, di cosa hanno bisogno questi nuovi abitanti delle aree montane o ancora come stanno insieme vecchie e nuove comunità. Il Rapporto apre a tutta una serie di domande. Da questa base nasce l’idea di realizzare un questionario, una indagine pubblica che sicuramente non è da considerarsi un mezzo in grado di rispondere nel dettaglio a tutte queste domande. La finalità è di fornirci informazioni su quella che è la percezione del fenomeno, capire dunque se, prima di tutto, vi è percezione da parte di chi vive nei territori, di questi nuovi ingressi.

Può spiegarci perché effettuare una analisi qualitativa del fenomeno risulti particolarmente complesso?

Considerate che ci troviamo di fronte a un dato, la famosa “carica dei 100.000”, che di per sé ci dice soltanto che queste persone hanno spostato la residenza in comuni di montagna. Dietro al dato c’è una dinamica complessa. Un “melting pot”, come lo abbiamo definito tra noi. Un termine che è emerso a seguito di tanti incontri svolti sui territori per presentare il Rapporto. Siamo di fronte a una società composita, abbiamo residenti in comuni montani che vi abitano tutto l’anno, residenti che vivono lì solo qualche mese l’anno, persone che vivono qualche mese o tutto l’anno in un comune di montagna ma non sono residenti (magari perché vi lavorano), così come residenti che lavorano altrove, anche all’estero. E nessuna di queste categorie è più o meno importante delle altre. Non è che chi ha la residenza ha più valore per la montagna di chi ci lavora. Bisogna evitare di dare giudizi.

Vi faccio un esempio per comprendere meglio: da analisi che abbiamo effettuato su alcune valli alpine, risulta che in molti casi i lavoratori stagionali, come chi si sposta a lavorare in un determinato comune per scopi turistici, non prendono lì la residenza, eppure vivono i luoghi, si sentono legati a quei luoghi, più di chi è residente ma non ci vive. La composizione sociale e l’articolazione demografica nelle aree montane è molto complessa. E di dati a riguardo ne abbiamo pochi. Il questionario va letto in tal senso, come l’avvio dei primi carotaggi, per andare man mano ad analizzare in profondità il fenomeno.

Il questionario è dunque da considerarsi un primo passo di un lavoro di indagine più articolato..

Tutti i fenomeni di mobilità della popolazione sono influenzati dalle scelte e dai valori dell'individuo, andrebbero quasi analizzati con competenze psicologiche più che sociologiche, è molto difficile indagare le motivazioni profonde di chi si trasferisce. Al momento possiamo fare proiezioni, e crediamo che sia necessario avviare analisi più approfondite rispetto a quelle che abbiamo. Il questionario dà la possibilità, a chi voglia rispondere, di supportarci nell’avvio di questa analisi. Parallelamente al sondaggio, stiamo ricevendo numerose tesi di laurea, in risposta al bando che abbiamo avviato per il Premio tesi di laurea sulla montagna, importanti contributi accademici che rappresentano fonti di approfondimento sul tema. Riuscire ad avere una maggiore comprensione del fenomeno cui ci troviamo di fronte, permetterà in futuro di orientare le scelte, in termini di decisioni politiche e investimenti.