Scanno (AQ) - Foto di grandeacci da Pixabay

Scanno (AQ) - Foto di grandeacci da Pixabay Saldo migratorio montagna 2024 - UNCEM

Saldo migratorio montagna 2024 - UNCEM Presentazione UNCEM - CAIRE a Reggio Emilia - Foto UNCEM

Presentazione UNCEM - CAIRE a Reggio Emilia - Foto UNCEM Bobbio, Val Trebbia - Foto Trebbia - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Bobbio, Val Trebbia - Foto Trebbia - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Castel di Tora (RI) - Foto di Valter Cirillo da Pixabay

Castel di Tora (RI) - Foto di Valter Cirillo da Pixabay Valle Antrona - Foto Simone A. Bertinotti - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Valle Antrona - Foto Simone A. Bertinotti - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Cividale del Friuli (UD) - Foto Aconcagua - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Cividale del Friuli (UD) - Foto Aconcagua - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Villadossola (VB) - Foto Alessandro Vecchi - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Villadossola (VB) - Foto Alessandro Vecchi - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Spopolamento e abbandono rappresentano due termini che, negli ultimi anni, hanno fatto spesso la loro comparsa nelle narrazioni dedicate alle montagne italiane. Con il supporto dei dati raccolti nel Rapporto Montagne Italia 2025, pubblicato nei mesi scorsi da UNCEM e in fase di presentazione lungo lo Stivale, è possibile evidenziare, come sottolineato a più riprese dal Presidente Nazionale Marco Bussone, che i due termini non rappresentino il reale scenario offerto da Alpi e Appennini. Non risulta corretto adottare una simile generalizzazione per territori che, al contrario, mostrano un crescendo del numero di nuovi residenti.

Nel dettaglio, il numero di persone che ha spostato la propria residenza in uno dei 3.417 comuni della Montagna italiana nel periodo preso in analisi dal Rapporto Montagne Italia (2019-2023), si avvicina alle 100.000 unità (99.574). Un dato significativamente superiore agli abbandoni. E non si tratta prevalentemente di immigrati stranieri, come verificatosi nel primo decennio degli anni Duemila. Circa i 2/3 dei nuovi residenti è rappresentato da cittadini italiani.

Un dato decisamente interessante, da inserirsi in un trend di rinnovata attrattività da parte dei comuni montani, confermato dai dati relativi all’anno 2024, presentati lunedì 29 settembre, a Reggio Emilia, da Giampiero Lupatelli, economista territoriale del Consorzio CAIRE e da Marco Bussone, Presidente Nazionale UNCEM.

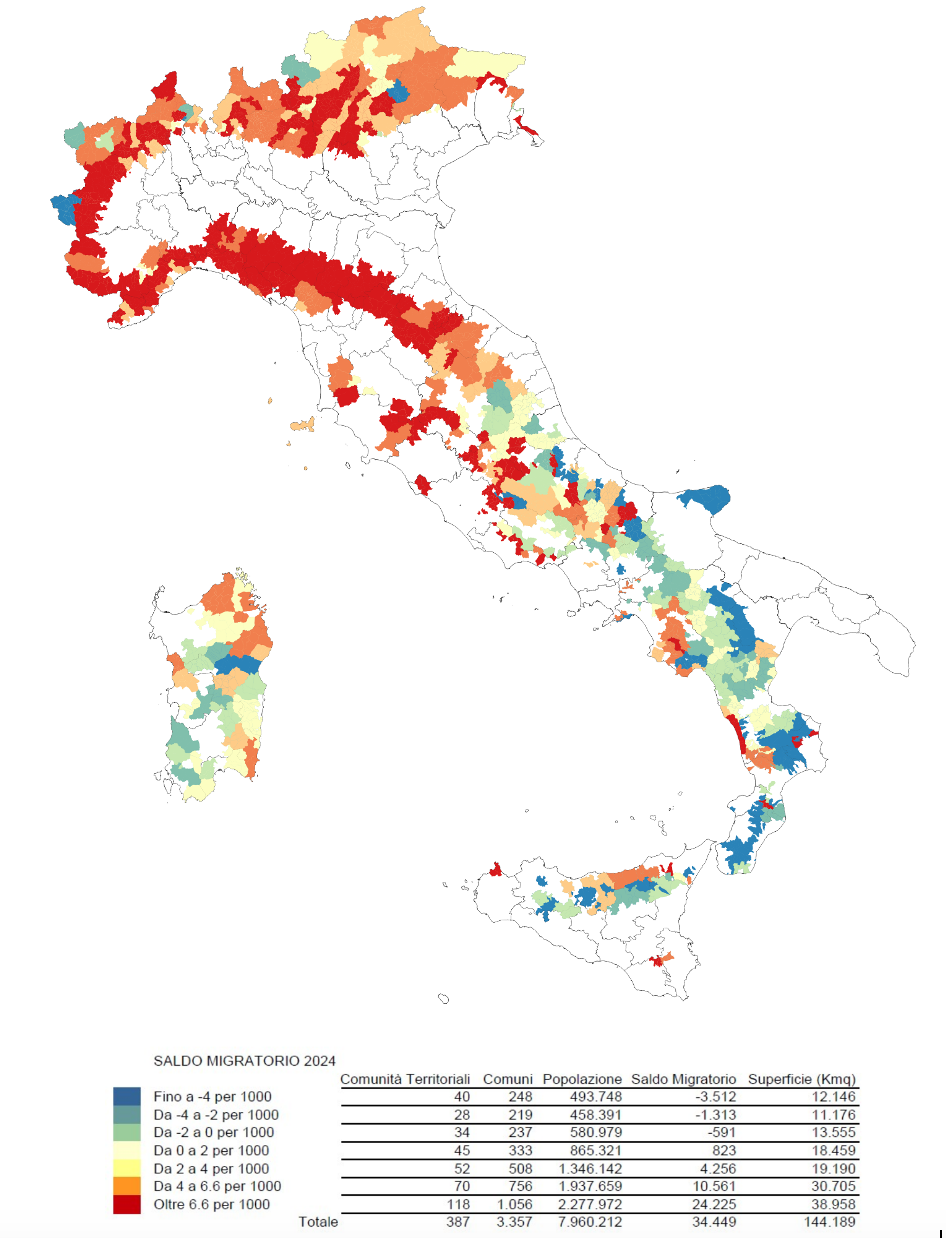

Secondo i dati aggiornati, la montagna italiana sta effettivamente vivendo quella che UNCEM ha sintetizzato come una “stagione del risveglio”. Nel 2024 si è registrato infatti un saldo migratorio dai Comuni non montani a quelli montani pari a quasi 35.000 unità, circa il 40% in più alla media del quinquennio precedente. La motivazione alla base di tale incremento, potrebbe essere legata alla ripresa del flusso migratorio straniero (circa 22.000 unità), cifra che triplica il valore medio del quinquennio precedente e che va a sommarsi alla media annua del flusso italiano, stabile attorno alle 12.000 unità.

Montagne asimmetriche

Ma la situazione non appare omogenea da Nord a Sud. I dati CAIRE relativi al 2024 confermano una asimmetria tra Nord e Sud Italia, già evidenziata nel Rapporto Montagne Italia 2025. Le aree settentrionali mostrano un potere di attrazione superiore a quelle meridionali, ancora alle prese con un esodo, compensato solo in parte dalla ripresa del flusso in entrata straniero. Un miglioramento si registra per le regioni centrali.

Quando si parla di “aree”, è bene evidenziare che il Rapporto Montagne Italia non abbia considerato singole municipalità ma aggregazioni di Comuni, definite Comunità territoriali, per un totale di 387. Tra queste, sulla base dei dati CAIRE, sarebbero attualmente in 285 a presentare un saldo migratorio positivo totale. Dato superiore di quasi 40 unità rispetto al quinquennio 2019 – 2023. In relazione al saldo migratorio italiano, si è passati da un valore di 228 nel periodo 2019–2023 a 224 nel 2024.

Scendendo nel dettaglio della asimmetria del saldo migratorio, nel periodo 2019-2023, delle 168 Comunità territoriali identificate nelle regioni settentrionali, soltanto 9 (il 5%) hanno mostrato un saldo migratorio negativo. Situazione opposta a quanto rilevato nel Centro-Sud Italia, con circa il 60% delle Comunità (pari a 128) alle prese con un saldo negativo. Nelle Comunità di successo del Nord, il saldo migratorio ha superato la media nazionale, arrivando a circa 135.000 unità, con un apporto medio pari a circa lo 0,5% della popolazione residente. Dato che sale a quasi l'1% nelle 68 Comunità più attrattive tra tutte, che nel quinquennio hanno visto un saldo migratorio superiore alle 50.000 persone.

L’immagine di fronte alla quale ci troviamo attualmente, è dunque quella di una montagna che sa attrarre, in parte. Cosa si potrebbe fare per rendere il fenomeno più omogeneo? La risposta, che arriva da UNCEM e CAIRE, è intuitiva: andare ad analizzare le caratteristiche ci quelle Comunità territoriali che stanno mostrando maggiore attrattività.

Una visione che risulta “tanto più utile, nella visione di un neo-popolamento governato piuttosto dai fattori di attrazione (pull) della dei luoghi di destinazione (la Montagna) piuttosto che da quelli di spinta (push) dalle regioni più critiche che guidano le migrazioni di lungo raggio”, come riportato nel comunicato congiunto.

Focalizzando l’attenzione sul quinquennio 2019 – 2023, le Comunità territoriali che hanno manifestano un saldo migratorio, solo italiano, superiore in media all’1% annuo, risultano essere 10. Tra queste, 5 locate in Emilia Romagna, 2 in Liguria, 1 in Piemonte, 1 in Lombardia e 1 in Trentino Alto Adige. Nel 2024 il loro numero è praticamente raddoppiato, arrivando a 19, con la seguente distribuzione: 5 sempre in Emilia Romagna, 4 in Piemonte, 3 in Liguria, 2 in Lombardia, 1 nel Lazio, 1 in Veneto, 1 in Toscana e 1 in Umbria. Interessante è notare che soltanto 3 rientravano nelle 10 identificate dal Rapporto Montagne Italia, evidenziando che i flussi siano molto dinamici e fragili.

Da tenere in considerazione è che l’asimmetria si può manifestare anche all’interno della medesima Comunità territoriale, con la presenza di municipalità fortemente attrattive e altre in declino. Ma è in questo scenario che si riesce a comprendere il senso della Comunità stessa, dell’essere piccoli ma non da soli. Se una Comunità riesce ad avere successo, del nuovo flusso finiranno per giovare anche le “periferie”.