Laboratorio carseologico di Bossea - Foto Club Alpino Italiano

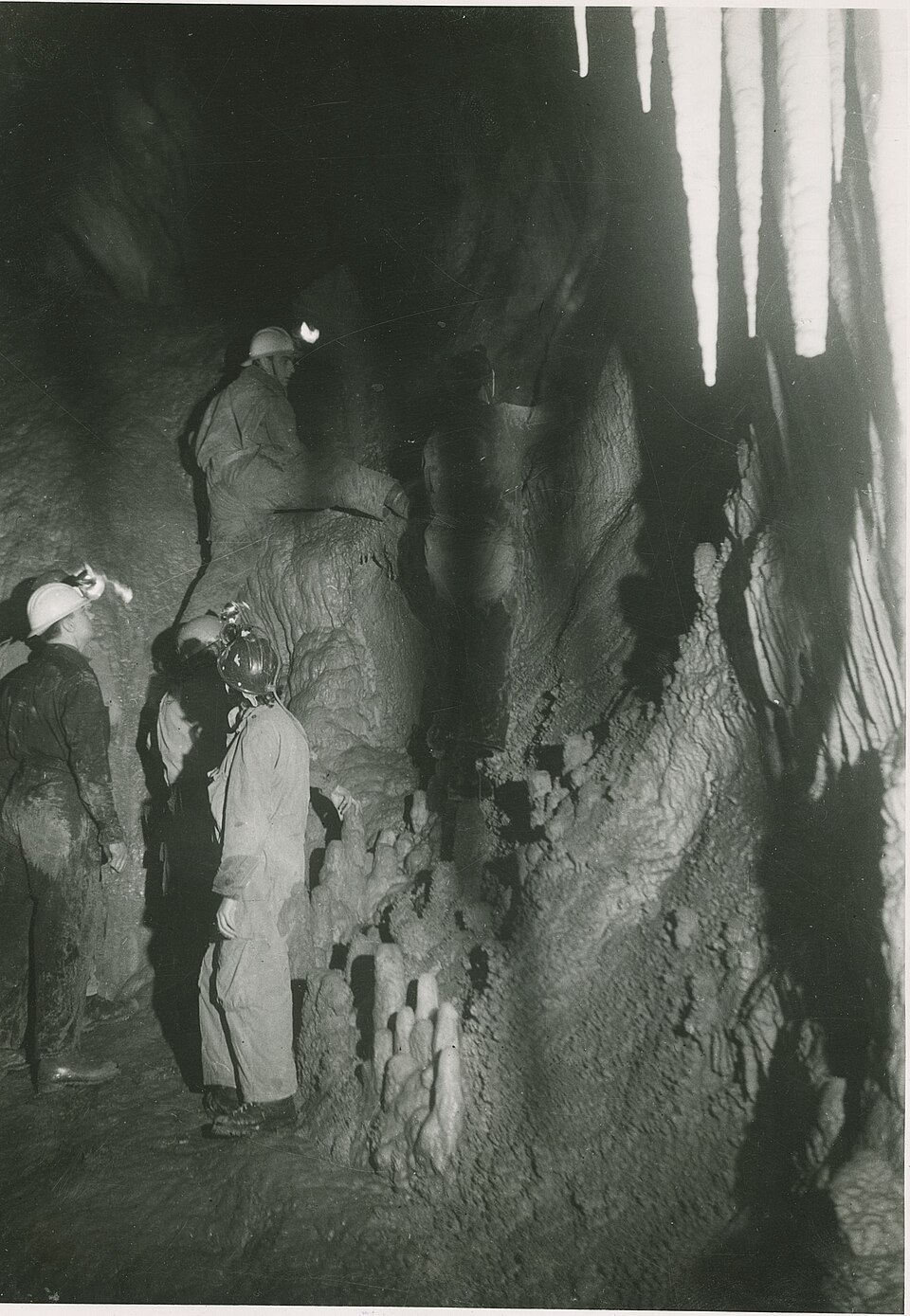

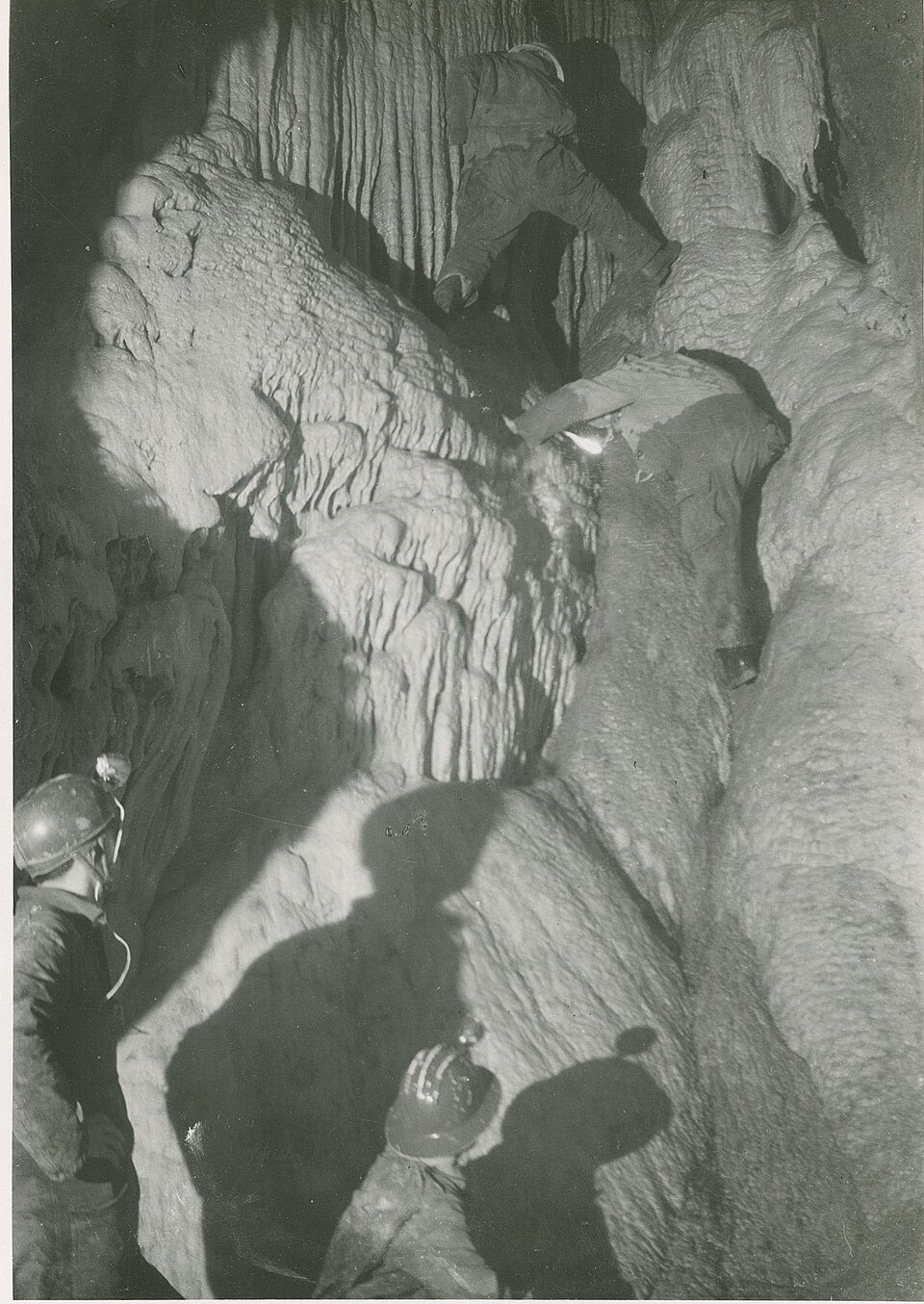

Laboratorio carseologico di Bossea - Foto Club Alpino Italiano Speleologi nella Grotta di Bossea, 1962 - Foto Touring Club Italiano - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Speleologi nella Grotta di Bossea, 1962 - Foto Touring Club Italiano - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Speleologi nella Grotta di Bossea, 1962 - Foto Touring Club Italiano - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Speleologi nella Grotta di Bossea, 1962 - Foto Touring Club Italiano - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 La grotta di Bossea

La grotta di Bossea I ragazzi nella grotta di Bossea

I ragazzi nella grotta di Bossea Carlo Alberto Garzonio

Carlo Alberto GarzonioIl 6 ottobre ricorre la Giornata Internazionale della Geodiversità, una iniziativa globale che vuole richiamare l’attenzione della collettività sul substrato "non vivente" del nostro pianeta, ovvero l’insieme di elementi geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici che caratterizzano un luogo e formano la base della biodiversità.

Per l’occasione vi conduciamo alla scoperta della prima grotta turistica d’Italia, la Grotta di Bossea, nel comune di Frabosa Soprana (CN). Aperta al pubblico nel lontano 1874, la grotta offre la possibilità ai visitatori di esplorare un ambiente sotterraneo molto vario, caratterizzato dalla presenza di gallerie e sale, tra cui la scenografica Sala del tempio, un ambiente maestoso in cui è esposta la ricostruzione scheletrica di un esemplare di orso delle caverne (Ursus spelaeus), mammifero dell’era glaciale, i cui resti sono stati rinvenuti all’interno della grotta.

Lungo il percorso di visita, che si sviluppa per una lunghezza totale di circa 3 chilometri con un dislivello in salita di circa 100 metri, è possibile ammirare stalattiti, stalagmiti, concrezioni calcaree. A contribuire nel rendere suggestivo l’ambiente ipogeo è la presenza di un torrente sotterraneo, il Mora. Oltre ad essere una meraviglia sotterranea, la grotta di Bossea è anche sede di un laboratorio scientifico.

A spiegarci quali studi siano in corso in questo mondo lontano dalla luce del sole e come le ricerche possano coniugarsi con la fruizione turistica del sito, è il geologo Carlo Alberto Garzonio, già Professore Ordinario di Geologia Applicata presso l’Università degli Studi di Firenze e Presidente del Comitato Scientifico Centrale (CSC) del Club Alpino Italiano, oggi Responsabile del Laboratorio Carseologico Sotterraneo della grotta di Bossea, una struttura operativa del Club Alpino Italiano.

Dott. Garzonio, cosa rende speciale la Grotta di Bossea?

La grotta di Bossea è una grotta turistica, e già questo la rende speciale. In Italia sono meno di un centinaio le grotte attrezzate per visite turistiche. A renderla unica è il suo primato, in quanto si tratta della prima grotta turistica d’Italia, aperta al pubblico nel 1874, poco dopo l’Unità d’Italia. Ed era già nota e visitata prima di questa data ufficiale, come testimonia una iscrizione, scoperta da Guido Peano, uno dei fondatori del Laboratorio Carseologico di Bossea, che riporta la data del 27 luglio 1816. Questo anche perché è di facile accesso, rispetto a tante altre grotte molto più disagevoli da raggiungere. Oggi le visite alla grotta sono consentite tutto l’anno, in quella che è la sua porzione inferiore. Non è dunque possibile visitarla nella sua totalità. Il percorso turistico termina infatti in corrispondenza di una cascata, che segna il limite tra la parte inferiore e la parte superiore della grotta, che al momento è soltanto oggetto di esplorazioni speleologiche e delle nostre ricerche. Al di là delle formazioni geologiche molto scenografiche, lungo il percorso di salita è possibile vedere le varie strumentazioni alla base delle ricerche che vengono condotte nella grotta.

A tale proposito, ci può raccontare come la Grotta è diventata laboratorio?

Le prime attività di ricerca scientifica nell’ambiente carsico della grotta vengono avviate nel 1969, su iniziativa di un gruppo di speleologi delle Alpi Marittime, della sezione di Cuneo del Club Alpino Italiano. In maniera lenta ma costante, grazie all’acquisizione di nuova strumentazione, vengono portate avanti ricerche, soprattutto nel campo idrogeologico, meteorologico ipogeo e biospeleologico. L’interesse nei confronti di Bossea cresce nel tempo e, negli anni Ottanta, viene avviata una collaborazione con il Politecnico di Torino. Vengono così messe a disposizione strumentazioni più sofisticate per lo studio delle acque all’interno della grotta ma soprattutto, si iniziano a studiare anche parametri dell’ambiente esterno, mentre il CAI comincia a concentrarsi sullo studio del radon. Il CAI Centrale si rende conto che Bossea sta diventando la prima grotta strumentata in Italia, in grado di produrre importanti dati scientifici, e grazie soprattutto alla figura dell’allora Presidente del Comitato Scientifico Centrale (CSC) del CAI, Claudio Smiraglia, e Guido Peano, direttore per oltre 50 anni del Laboratorio sotterraneo di Bossea, viene avviata una collaborazione continuativa con il CSC. Nel 2007 viene stipulata una convenzione che vede aggiungersi il CSC alla gestione del laboratorio, accanto alla Sezione CAI di Cuneo. Nel 2018 avviene un ulteriore passo avanti: si decide di spostare la gestione politico-amministrativa in mano al CAI Centrale, trasformando di fatto il laboratorio in una struttura operativa più organizzata, e soprattutto in un laboratorio con una duplice funzione: ricerca e divulgazione. Accanto al CAI e al Politecnico di Torino, collaborano alle ricerche anche ARPA Piemonte e ARPA Valle d’Aosta.

Precisamente quali sono le ricerche in corso?

All’interno della grotta si realizzano tanti studi, a partire dalla biospeleologia, lo studio delle specie che vivono nell’ambiente ipogeo, che sono oltre 100, e poi idrogeologia, geologia e geomorfologia, che consentono di studiare le componenti abiotiche. Vengono inoltre condotti studi di meteorologia ipogea e sulla radioattività naturale. Una specificità della grotta è infatti la presenza, in quantità superiore a quanto accade in tante altre grotte, del radon, un gas nobile radioattivo di origine naturale, invisibile, inodore e insapore, che si origina per decadimento, in tempi lunghi, dall’uranio, e che di per sé è presente dappertutto. Diciamo subito che la concentrazione presente nella grotta non espone a rischi il visitatore. Le ricerche sul radon condotte a Bossea sono interessanti, perché ci troviamo di fronte a una situazione particolare. Siamo in un ambiente carsico ma, sotto lo strato di rocce calcaree, è presente una base fatta di rocce metavulcaniche, che formano una sorta di tappo impermeabile. Per intenderci, se andassimo a staccare una stalagmite – e ovviamente non lo facciamo (ride) – sotto non troveremmo calcare ma questo strato impermeabile, che è però molto fratturato, per effetto della tettonica, e consente pertanto una circolazione in profondità. Abbiamo quindi una situazione geologica e tettonica quasi unica nel suo genere, che consente di modellizzare la circolazione del radon. Per dirla in termini semplici, andiamo ad analizzare quanto ce ne sia nell’aria, nell’acqua, nelle fessure, e come questa distribuzione e queste concentrazioni cambino nel tempo. E ci stiamo anche allargando anche al torio. È un grande esercizio sempre in evoluzione.

Conduciamo anche valutazioni di stabilità delle cavità, e di recente, a seguito della installazione di un sismografo, abbiamo avviato lo studio delle deformazioni dell'ammasso roccioso, che possono essere indotte da vibrazioni sismiche. L’analisi delle deformazioni delle stalattiti e stalagmiti e loro dissesto è inoltre in grado di fornire dati utili per lo studio dell'evoluzione delle forme carsiche della grotta. Come vi accennavo vengono condotte anche analisi all’esterno, con il contributo del Politecnico di Torino. Si raccolgono dati meteorologici, anche lo spessore della neve. Un ulteriore aspetto, attenzionato di recente, è quello dell’inquinamento da plastiche. I dati, che vengono raccolti con un ampio coinvolgimento di volontari, sono davvero numerosi! Nel loro insieme, i dati ambientali, uniti a quelli relativi alla temperatura di acqua, aria e roccia, alle portate del torrente ipogeo e ai flussi all’interno delle fratture, stanno fornendo utili indicazioni sulle variazioni climatiche.

Riuscite a coniugare ricerca scientifica e turismo?

Si riesce a coniugarli senza problemi. Come dicevamo, la Struttura Operativa di Bossea si impegna nella divulgazione oltre che nella ricerca, per far comprendere l’importanza di tali studi ai visitatori.

In termini pratici, come viene gestito questo impegno nella divulgazione?

Si tratta di una divulgazione su scala locale ma anche nazionale. La divulgazione inizia già quando si entra nell’edificio che ospita la biglietteria, dove si recuperano anche i caschetti. Una struttura che ospita uno spazio espositivo, un bar e anche alcune postazioni PC, che possono essere utilizzate dai ricercatori, anche se ormai la gran parte delle informazioni viene acquisita da remoto. I turisti non intralciano i ricercatori, anzi si viene a promuovere un interessante scambio tra le parti. I visitatori hanno modo di essere informati del fatto che la Grotta non sia solo una meraviglia geologica ma anche un laboratorio. Durante la visita, come accennavamo, si ha poi modo di vedere in maniera diretta le strumentazioni. Inoltre, organizziamo seminari, corsi di formazione, che vedono il coinvolgimento anche delle scuole. E per il prossimo futuro stiamo programmando l’avvio di webinar e di attività divulgative su scala nazionale. A supporto di tale attività, sono stati realizzati dei video brevi illustrativi sul carsismo, sulla grotta di Bossea e le ricerche di cui è protagonista.

C’è anche un progetto della Regione Piemonte, con il Parco delle Alpi Marittime (la grotta ricade all’interno della Riserva Naturale Grotte di Bossea, la cui gestione è affidata all'Ente delle Aree Protette Alpi Marittime dal 2016, ndr), che prevede il recupero di albergo storico che si trova nelle vicinanze della grotta, per convertirlo in un grande laboratorio scientifico, che diventerà un punto di riferimento per la conoscenza del mondo ipogeo, non solo di Bossea, ma di tutto il territorio. A conferma del duplice ruolo, di ricerca e divulgazione, del Laboratorio di Bossea, quest’anno Guido Peano ha ricevuto la Medaglia d’oro del CAI, non solo per il suo impegno nello studio e nella ricerca scientifica ma anche nella formazione dei giovani. Ho avuto personalmente l’onore di ritirarla al posto suo. Un riconoscimento che ribadisce il valore della Grotta di Bossea, una delle grotte strumentate più significative e importanti al mondo.