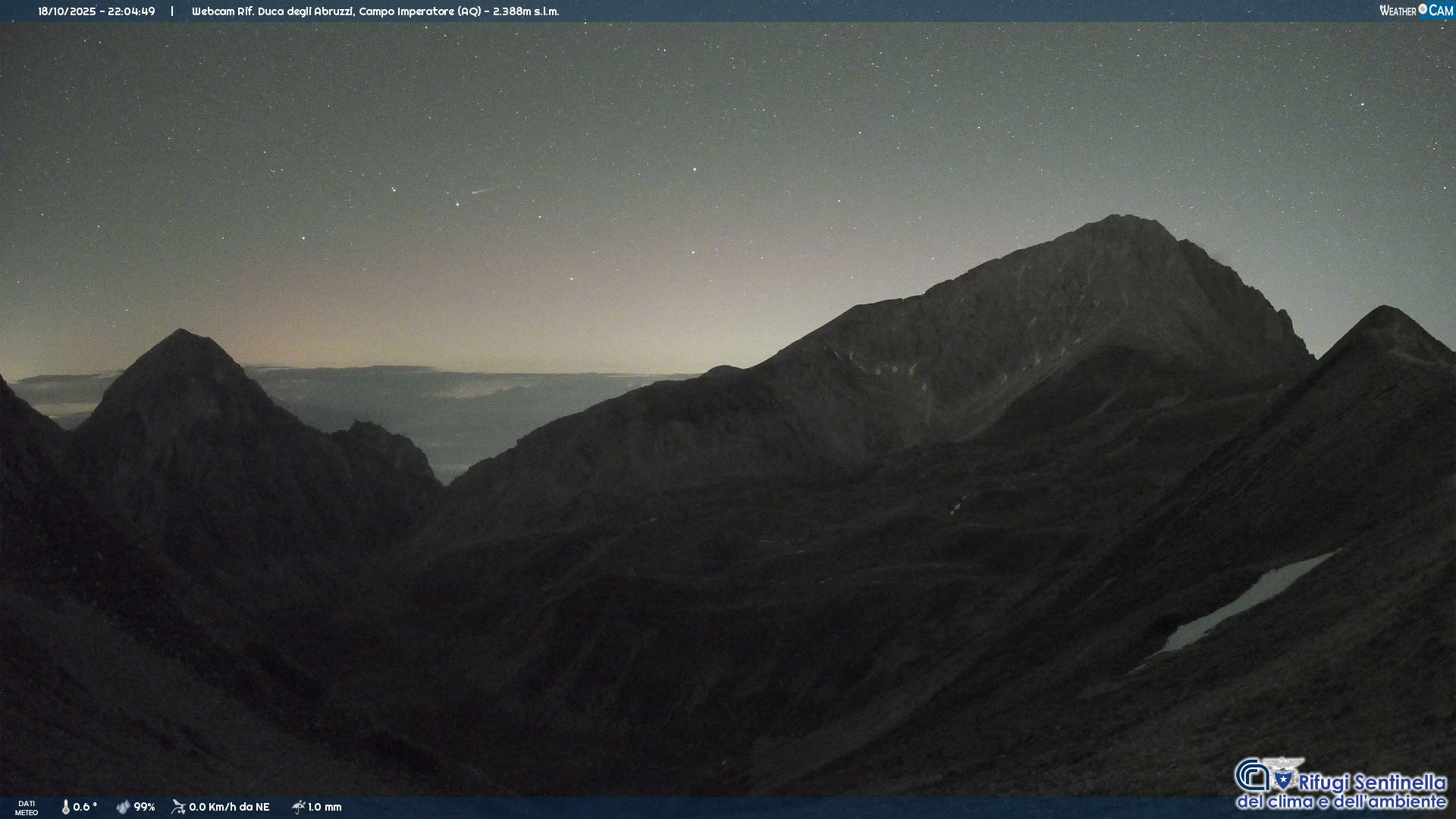

L'aurora vista attraverso la webacam del rifugio Duca degli Abruzzi, Campo Imperatore, Abruzzo.

L'aurora vista attraverso la webacam del rifugio Duca degli Abruzzi, Campo Imperatore, Abruzzo.Nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 2025 scorsi, i cieli italiani e mediterranei si sono accesi di luci insolite: l’aurora boreale ha tracciato archi colorati tra le montagne dell’Alto Adige e dell’Abruzzo, fino a punte d’avvistamento segnalate perfino in Corsica. Lo spettacolo rarissimo alle nostre latitudini - anche se sempre più frequente - ha suscitato stupore, meraviglia e una serie di riflessioni scientifiche su cosa stia accadendo in questo periodo sul Sole e nella nostra magnetosfera.

Nel dettaglio, l’aurora si è manifestata in zone elevate del territorio, dove il cielo è meno “inquinato” e dove l’atmosfera consente uno visione più nitida. Si tratta di un evento che non ha precedenti recenti con questa estensione che ha interessato tutta la catena alpina e buona parte della catena appenninica, e che mette in luce come le condizioni solari stiano diventando sempre più favorevoli a questi fenomeni anche alle latitudini medie.

Dietro lo spettacolo

L’aurora che abbiamo ammirato in Italia non è frutto del caso, ma il risultato diretto di un periodo di grande fermento sul Sole. Negli ultimi giorni, una zona particolarmente attiva della sua superficie - chiamata regione AR 4246 - ha prodotto una serie di brillamenti solari, veri e propri “lampi” di energia. Alcuni di questi erano di classe M, cioè di media intensità, e sono stati seguiti da spettacolari espulsioni di massa coronale.

Si tratta di enormi nuvole di plasma - cioè gas elettricamente carico - che vengono scagliate nello spazio insieme a campi magnetici potentissimi. Quando una di queste nuvole è diretta verso la Terra, può colpire il nostro campo magnetico, provocando una tempesta geomagnetica. È proprio questa interazione che fa “accendere” il cielo con le aurore, perché le particelle del Sole urtano le molecole di ossigeno e azoto presenti negli strati alti dell’atmosfera, facendole brillare in colori che vanno dal verde al rosso.

Secondo i dati del NOAA Space Weather Prediction Center, tra il 13 e il 19 ottobre si sono registrati 28 brillamenti di classe M, di cui ben 25 provenienti dalla regione 4246. Le relative esplulsioni di massa coronale hanno raggiunto la Terra, spingendo l’ovale aurorale molto più a sud del solito e rendendo possibile la visione dell’aurora anche nel nostro Paese.

Tutto ciò è legato a un momento particolare della nostra stella. Il Sole sta attraversando il massimo del suo ciclo, una fase che si ripete ogni undici anni circa e che segna il picco della sua attività magnetica. In questi periodi, aumentano le macchie solari, i brillamenti e le espulsioni coronali — eventi spettacolari ma anche potenzialmente influenti per il nostro Pianeta. Questo significa sia che potremmo rivedere, con maggiore frequenza, nelle prossime settimane l'aurora boreale anche alle nostre latitudini, ma anche che co potrebbero essere alcuni rischi per il nostro Pianeta.

Le tempeste geomagnetiche intense possono infatti interferire con i sistemi GPS, disorientare i satelliti, disturbare le comunicazioni radio ad alta frequenza e, nei casi più gravi, sollecitare le reti elettriche. In passato, fenomeni straordinari come l’Evento di Carrington (1859) produssero un’aurora visibile anche in Messico e provocarono malfunzionamenti nei sistemi telegrafici dell’epoca.