Calderone del Gran Sasso, agosto 2025 - Foto Tatiana Marras

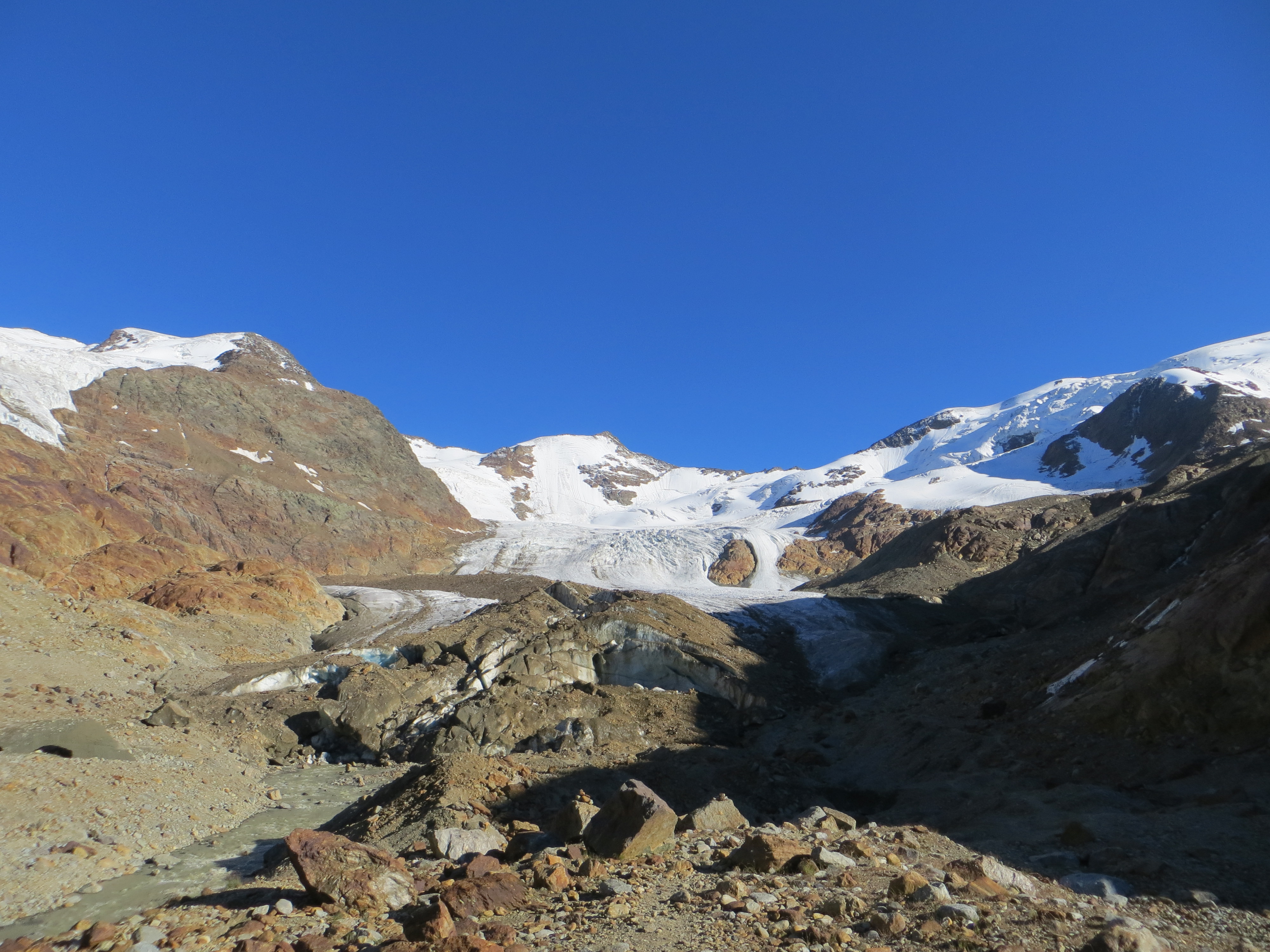

Calderone del Gran Sasso, agosto 2025 - Foto Tatiana Marras Ghiacciaio Ebenferner - Foto Whgler - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Ghiacciaio Ebenferner - Foto Whgler - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Il ghiacciaio dei Forni

Il ghiacciaio dei Forni Careser - Foto Rebecca South - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Careser - Foto Rebecca South - Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 Dettaglio ghiacciaio Fellaria - Foto Eliusoutdoor - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Dettaglio ghiacciaio Fellaria - Foto Eliusoutdoor - Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Ghiacciaio Fellaria - Foto Marco Zanoli- Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Ghiacciaio Fellaria - Foto Marco Zanoli- Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0L’inquinamento dei ghiacciai, nell’epoca del cambiamento climatico, che si manifesta alle alte quote con una intensificazione dei fenomeni di fusione, può rappresentare un rischio per la salute dei corsi d’acqua e, più a lunga distanza, del mare. È quanto emerso da uno studio di recente pubblicazione, realizzato dall’Università degli Studi di Milano, con il supporto di One Ocean Foundation, fondazione no profit attiva a livello internazionale nella difesa degli oceani e Giorgio Armani SpA.

La ricerca, focalizzata su 16 ghiacciai italiani, ha evidenziato la presenza diffusa di sostanze inquinanti, accumulate sulla superficie dei ghiacciai, quali metalli pesanti in tracce (come ferro, alluminio, cadmio, mercurio e piombo) e composti organici persistenti (detti anche POP, quali DDT, PCB e HCB), che possono essere veicolati verso valle dalle acque di fusione. Abbiamo contattato Marco Parolini, Professore associato in Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, a guida del gruppo di ricerca, per conoscere i dettagli dello studio e comprendere se e quanto questi inquinanti possano minare la salute animale e umana.

Prof. Parolini, a livello scientifico l’inquinamento dei ghiacciai rappresenta una novità?

Non è una novità ma gli studi volti a misurare la presenza di contaminanti sui ghiacciai non sono così frequenti e diffusi. Soprattutto in epoca recente, risulta importante intensificare le ricerche perché, se i trend si manterranno tali, i ghiacciai andranno incontro a una ulteriore contrazione e possibile scomparsa. La problematica risulta urgente, soprattutto perché l’accelerata fusione glaciale comporta il rischio di rilascio e trasporto verso valle di contaminanti, potenzialmente pericolosi, accumulati sulla superficie o all’interno dei ghiacciai.

Su quanti ghiacciai avete focalizzato le ricerche?

Abbiamo cercato di realizzare un campionamento che fosse il più ampio possibile, e dunque maggiormente rappresentativo dello scenario italiano. Lungo l’arco alpino abbiamo selezionato 15 ghiacciai, e a questi abbiamo aggiunto il Calderone del Gran Sasso, se non altro perché si tratta dell’ultimo ghiacciaio appenninico. A voler essere precisi, non possiamo più parlare di ghiacciaio, in quanto è quasi scomparso. Potremmo dire di aver preso i campioni in tempo.

Nel dettaglio, avete realizzato dei campionamenti di ghiaccio?

No, ci siamo concentrati sul detrito sopraglaciale, in quanto è una matrice che consente di stimare anche quelli che potrebbero essere gli apporti attuali alla contaminazione. Inoltre, è molto più facile da analizzare rispetto al ghiaccio o alle acque di fusione, in quanto è ricco di carbonio, che facilita l’adsorbimento di molti contaminanti persistenti.

Il ghiaccio dei ghiacciai viene generalmente definito come un archivio, in cui è possibile andare a trovare tracce del passato, che siano inquinanti, pollini, resti vegetali etc. Secondo quanto ci ha appena detto, il detrito invece ci fornisce una immagine più vicina al presente. Giusto?

Il detrito deriva in parte da deposizioni “attuali”, è in grado dunque di offrire un contributo sulla contaminazione del passato più recente, andando ad aggiungere informazioni a quanto può essere ricavato invece dall’analisi del ghiaccio, che è in grado di fornirci dati sulla contaminazione storica.

Scendendo nel dettaglio degli inquinanti di cui avete rilevato la presenza nel detrito, siamo in grado di comprendere quali siano le fonti? Si tratta di una origine locale?

I contaminanti organici persistenti indagati, derivano da trasporto a medio e lungo raggio. Sono composti utilizzati in ambito agricolo o in ambito industriale nel passato, in loco se non per rare eccezioni, che sono stati veicolati mediante trasporto atmosferico, e si sono depositati sui ghiacciai a seguito di precipitazioni, prevalentemente nevose. Per quanto riguarda invece gli elementi in traccia, quindi i metalli pesanti, presentano anch’essi una origine antropica e sono oggetto di trasporto a medio e lungo raggio, ma possono anche derivare da fonti locali, laddove siano presenti attività antropiche nei pressi del ghiacciaio. Inoltre, possono essere originati dalla degradazione delle rocce che caratterizzano l’area in cui è collocato il ghiacciaio.

La distribuzione dei contaminanti rilevata dallo studio risulta dunque non omogenea tra i ghiacciai indagati…

Esattamente, la distribuzione risulta diversificata a seconda dei siti di campionamento e influenzata dalla presenza nelle vicinanze del ghiacciaio di potenziali sorgenti di contaminazione.

Soffermandoci sui metalli pesanti, a livello analitico siete riusciti a comprendere in quale percentuale siano le attività antropiche a influire sulla concentrazione e quanto la frammentazione delle rocce?

Abbiamo solo potuto fare ipotesi sulle potenziali sorgenti, senza conferme certe, in quanto sarebbero servite analisi molto più approfondite. Ci sono casi, come il ghiacciaio della Preda Rossa, in cui l’impronta di contaminazione da metalli è riconducibile con alta probabilità alla composizione delle rocce che si trovano attorno al ghiacciaio stesso. In altri casi, l’origine potrebbe derivare da sorgenti diversificate e di difficile identificazione.

Questi contaminanti, come si legge nel vostro studio, possono essere trasportati dalle acque di fusione e arrivare ai corsi d’acqua più a valle. Ci sono potenziali rischi per la salute animale e umana? Possiamo ipotizzare che arrivino fino agli acquedotti?

Fino agli acquedotti la strada è lunga, così come è lunga la via per il mare. Raggiungono sicuramente i corsi d’acqua proglaciali e vallivi e lì possono interagire con gli organismi ed esacerbare quello che è noto come il fenomeno di bioaccumulo, ovvero l’accumulo nei tessuti corporei di questi contaminanti, che possono anche derivare da altre sorgenti di contaminazione. In molti casi si tratta di inquinanti tossici, quindi l’esposizione prolungata a queste molecole potrebbe danneggiare la salute degli organismi. Idealmente, potrebbero rappresentare un rischio anche per l’uomo, qualora dovesse consumare prodotti alimentari, come pesci che abbiano accumulato elevati livelli di questi contaminanti. Però in questo momento una simile affermazione equivale a fare terrorismo, vediamolo come scenario ipotetico estremamente negativo. Le concentrazioni dei contaminanti, rilevate nelle acque di fusione, risultano molto basse. Il problema è il rilascio su lungo periodo e l’accumulo continuativo di queste molecole.

Possiamo fare qualcosa per arginare il problema? intervenire ad esempio sulle sorgenti, perlomeno quelle antropiche?

In parte siamo già intervenuti, nel senso che molti dei contaminanti rilevati nei e sui ghiacciai, ad esempio il DDT o i PCB, erano ampiamente utilizzati nel secolo scorso e sono stati banditi circa 40 anni fa. Purtroppo sono persistenti e dunque rimangono pressocché intatti in matrici come il ghiaccio e vengono rilasciati tal quali. Per i contaminanti di nuova generazione, i cosiddetti emergenti, oggettivamente possiamo cercare di prevenirne il più possibile il rilascio. Per tutto ciò che è già nei ghiacciai, la soluzione al problema sarebbe il bloccare la fusione del ghiaccio, ma sappiamo di non poterlo fare.

Nel vostro studio avete per caso indagato la presenza delle microplastiche?

Le microplastiche vengono analizzate secondo modalità completamente differenti rispetto ai composti organici persistenti e agli elementi in traccia quali i metalli pesanti. Ragione per cui non sono citate nello studio. Ma posso dirvi che abbiamo già processato i campioni di detrito degli stessi ghiacciai e anche di altri e stiamo ultimando le analisi di caratterizzazione polimerica, che in sintesi consentono di comprendere se si tratti di plastica oppure no, per evitare sovrastime da polimeri naturali. Quindi a breve arriveranno nuovi risultati. Posso anticiparvi che le microplastiche sono state riscontrate in tutti i ghiacciai, con livelli e impronta di contaminazione variabile, che dipendono dalla tipologia di ghiacciaio e dalla frequentazione antropica.