Katia Tenti al Salone del Libro di Torino, presentata da Enrico Cereghini, coordinatore del Premio ITAS. Foto Pamela Lainati

Katia Tenti al Salone del Libro di Torino, presentata da Enrico Cereghini, coordinatore del Premio ITAS. Foto Pamela LainatiA contemplare il verde croccante dell’Alpe di Siusi, con quella sua estetica da cartolina simbolo della bellezza mozzafiato delle Dolomiti (e ormai anche del sovraffollamento turistico che ne rappresenta l’altra faccia), si fatica a immaginare che nel Cinquecento l’Inquisizione portò anche qua la caccia alle streghe, seminando morte e terrore fra le ragazze della zona. Spesso giovani poverissime, senza mezzi, oggetto degli appetiti di uomini senza scrupoli che le lasciavano da sole a cavarsela per sé e per i loro numerosi figli.

Centro nevralgico delle operazioni di “purificazione dal demonio” fu Fiè allo Sciliar, delizioso comune di 3700 abitanti a quota 880 metri: sono trenta i processi che si svolsero al Castello di Presule (Schloss Prösels in tedesco, qua siamo in Alto Adige), una delle attrazioni locali più note.

Katia Tenti, scrittrice bolzanina, ci mette 28 minuti per arrivarci, da quanto ci abita vicina, eppure solo ultimamente ha realizzato cosa successe lì, oltre 500 anni fa, e per rendere giustizia a quelle donne ha messo al lavoro la sua sensibilità di sociologa esperta in devianze e la penna della romanziera navigata. Il risultato si intitola E ti chiameranno strega (pp. 304, 19 euro, Neri Pozza 2025) e le è valso il Premio ITAS per la sezione “Vita e storie di montagna” e vincitore assoluto del 2025, per la capacità di rappresentare la montagna come “spazio fisico ma anche spazio culturale e sociale” e per la sua “ampiezza e pluralità di significati”. Un riconoscimento che arriva dopo altri tre libri di successo (prima di questo era uscito nel 2022 Resta quel che resta, Piemme) dove, muovendosi a cavallo fra il romanzo storico e il noir a sfondo sociale, ha esplorato temi come la condizione della donna e le dinamiche culturali altoatesine.

E ti chiameranno strega è costruito su un doppio binario narrativo. Un piano per dare voce alla protagonista a cui delega la missione di fare chiarezza su quegli antichi fatti, la giovane Arianna Miele, chiamata a curare una mostra sul tema dal ricco e importante Magnus Moser, discendente dei potenti del luogo, colui che le offre l’occasione che potrebbe lanciare la sua carriera di antropologa e dare una sferzata di soddisfazione a una vita difficile. E un piano per provare a dare voce a una delle streghe più famose, Barbara Vollerin, “Maestra del Gioco e Signora delle danze”, funzionale a fare uscire il concetto di “strega” dalla dimensione folcloristica in cui di fatto è stato nel tempo confinato.

Misteri di ieri e di oggi si mescolano in un intrigo incalzante di vicende personali e storiche che interroga anche la condizione delle donne di oggi. Pensando distrattamente alla “caccia alle streghe”, infatti, non si percepisce fino in fondo che si trattò di un fenomeno di uccisioni di massa ai danni di donne innocenti che spesso erano semplicemente di intralcio alla reputazione di chi non si poteva permettere di riconoscerle ufficialmente come amanti, o minavano la morale comune con un’indole anticonformista e un carattere ribelle. Le stesse scuse che secoli più tardi – fino a non molti anni fa – sarebbero servite a richiudere tante in manicomio.

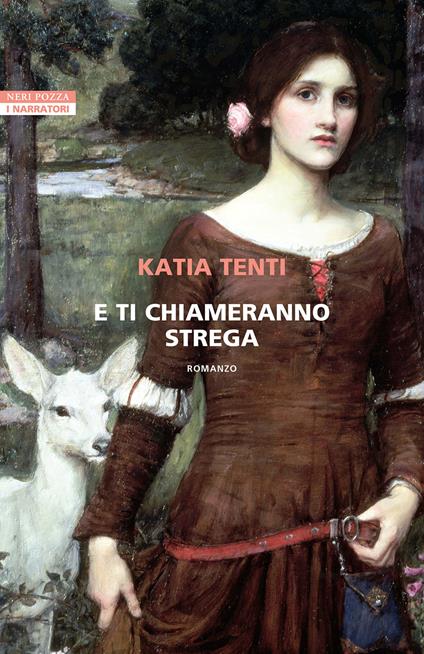

La copertina del libro.

La copertina del libro.Katia Tenti, nel libro le “streghe” sono presentate come “levatrici”, “erbarie”, “curatrici”, “guardiane dei boschi”, detentrici di una grande conoscenza delle erbe e del mondo naturale. Oggi sarebbero molto apprezzate, allora facevano paura. Ci spieghi come lavoravano?

Nel ‘500, quando è ambientato il mio romanzo, la medicina era appannaggio degli uomini che però la gestivano solo a livello empirico. Nelle corti lavoravano i cerusici, come anche a Castel Presule, ma non si occupavano di prodotti della natura e andavano per tentativi anche azzardati, pensiamo ai salassi con le sanguisughe, metodi invasivi dagli esiti incerti. Poi bisogna pensare che la coltivazione delle erbe non era redditizia come quella dell’uva o del grano, quindi era ritenuta secondaria, sebbene importantissima, perché le “pozioni”, gli unguenti che queste donne ne ricavavano, sortivano degli effetti terapeutici di cui si avvalevano tutti. Inoltre, erano in grado di diagnosticare alcuni problemi di salute dall’osservazione attenta del corpo: annusavano l’urina e capivano che c’era un’infezione renale, per esempio. Usavano l’uva ursina per sfiammare, la salvia per curare i denti, il tarassaco per guarire il fegato, l’iperico per la tristezza.

Cacciate le “streghe” questa conoscenza dov’è finita?

Per molto tempo queste tradizioni e queste competenze sono andate perdute, solo i frati, nell’ambito della Chiesa, hanno continuato a coltivare erbe e a conoscerne le proprietà. Poi piano piano nel corso dei secoli si sono andate riscoprendo, ma spesso restando appannaggio degli uomini.

Questi roghi hanno ancora qualcosa da insegnarci, scrivi, perché?

La caccia alle streghe non è mai finita, ci sono tanti modi al giorno d’oggi per condannare una donna. Pensiamo per esempio alla vittimizzazione secondaria nei processi per stupro, ma anche al fatto che ci sono posti nel mondo dove la stregoneria è tuttora gestita nello stesso identico modo. In Afghanistan alcune ragazze sono state uccise perché avevano le ciocche di capelli fuori dal velo: ebbene, le streghe dello Sciliar venivano chiamate unholdinen, cioè le “spettinate”, perché a Fiè era tradizione intrecciare i capelli in un certo modo e chi non si atteneva era guardato con sospetto, ancora oggi ci sono delle acconciature particolari legate al folklore locale. I capelli sciolti sono simbolo di bellezza, di libertà, di erotismo, per questo vanno domati, ancora oggi.

Come entra nella tua narrazione la montagna?

Io sono una grande appassionata di montagna, ci sono nata e cresciuta, per molti anni ho praticato scialpinismo e la prossima estate farò un lunghissimo giro in ghiacciaio. È un luogo per me naturale, fatico a cambiare ambientazione e a staccarmi dal mio territorio, anche se ci ho provato molte volte. La montagna è troppo connaturata nella mia formazione e nella mia esperienza di crescita, non riesco a rinunciare al suo potere evocativo, è una suggestione pazzesca per me, non una moda letteraria da seguire. Del resto non è il mio primo romanzo ambientato in montagna.

E allora perché la tua protagonista, l’antropologa Arianna Miele, non è una del posto?

Se non fosse stata “foresta” avrei dovuto dare per scontate troppe cose. Il tema della lingua, innanzitutto: gli italiani in Alto Adige sono ormai come i panda, una enclave al 25% contro il 75% di madrelingua tedesca. Siamo la minoranza in un territorio che culturalmente non si percepisce italiano e chi viene da fuori fatica a capire che le scuole sono ancora separate per gruppo linguistico e che per lavorare devi avere il patentino di bilinguismo. L’ambiente di montagna è sempre chiuso, anche in altre regioni, ma l’Alto Adige lo è particolarmente.

Il personaggio di Magnus Moser incarna il ruolo del potente locale che si sente padrone del suo territorio al punto da sentirsi in diritto anche di prevaricare. È così?

Magnus Moser rappresenta una certa gestione amministrativa del territorio, incarna i tanti personaggi che si sentono padroni in casa propria e che quindi pensano di poterlo gestire come meglio credono. Penso che sia una figura abbastanza universale, soprattutto in Italia.

Come vincitrice dell’ITAS l’anno prossimo farai parte di diritto della giuria. Quali saranno i tuoi criteri di assegnamento del premio?

Avevo già fatto parte della giuria del Campiello, però è un mondo completamente diverso, anche delle logiche di selezione. Il premio ITAS mi piace particolarmente perché è legato alla montagna e quindi credo che sia importante scegliere delle opere in cui questa non sia appiccicata in maniera posticcia alla trama, solo perché adesso va di moda. Credo che il criterio sarà questo: se vogliamo valorizzare veramente la montagna, dobbiamo percepire l’armonia nella composizione fra storia e ambientazione. Altrimenti è solo uno sfondo qualunque.