Franco Faggiani allo stand del CAI con “Il maestro itinerante” in anteprima alla Fiera Fa' la cosa giusta 2025. Foto Pamela Lainati

Franco Faggiani allo stand del CAI con “Il maestro itinerante” in anteprima alla Fiera Fa' la cosa giusta 2025. Foto Pamela LainatiC’è stato un mondo, qualche secolo fa, dove gli uomini hanno provato a vivere in armonia, dotandosi di regole di buon senso improntate all’uguaglianza, al rispetto reciproco e alla condivisione: non è l’inizio di una qualche storiella mitologica, ma la sintesi dell’esperimento politico della Repubblica degli Escartons, realmente esistita dal 1343 al 1713 nelle Terre Alte a cavallo tra Francia e Italia (che ancora non si chiamava così, ovviamente). È Franco Faggiani a riscoprirlo, oggi, facendone lo scenario del suo ultimo libro, Il maestro itinerante, appena uscito per CAI Edizioni (pp. 96, 10 euro), dove come di consueto mescola realtà e finzione con lo stile limpido e lo sguardo attento che ha forgiato in tanti anni da reporter per il mondo, prima di diventare un romanziere di successo, tradotto in molte lingue. Il volume inaugura la collana di narrativa “Piccole tracce”.

Un racconto lungo o un romanzo breve, il cui protagonista è, appunto, un giovane maestro, perché la Repubblica degli Escartons, di cui nel libro Faggiani spiega bene usanze e confini geografici, dava molta importanza all’istruzione: e così Bertran Guyot, ingaggiato alla fiera di Oulx da un’importante famiglia per insegnare ai giovani del paese, si ritrova a imparare a sua volta che la montagna non è solo luogo di gente rozza, come nelle comuni convinzioni, bensì terra di cultura. Una terra che lo strega al punto da suscitare in lui un inaspettato senso di appartenenza. Un sentimento che in fondo provano in molti, oggi, con la riscoperta della montagna come frontiera di una nuova modalità di convivenza, con la natura e con le persone. Rovesciando il verso di Pascoli, “C’è qualcosa di antico, anzi di nuovo” in questa storia.

La prima presentazione si terrà a Milano alla libreria Monti in Città il 27 marzo, poi a Torino alla Libreria della Montagna il 3 aprile.

La copertina del libro, che inaugura la collana Piccole Tracce.

La copertina del libro, che inaugura la collana Piccole Tracce.Franco Faggiani, ancora un libro che attinge alle storie nascoste delle Terre Alte, come hai trovato questa?

Mi sono imbattuto facilmente negli Escartons, innanzitutto perché sono appassionato di storie locali, poi perché la casa di famiglia in Piemonte che frequento da 35 anni si trova proprio al centro di una delle valli che fanno parte della Repubblica degli Escartons. Mi vanto di essere uno scopritore di vecchi mestieri, usanze, tradizioni che mi affascinano molto, ma stavolta giocavo in casa. Il tema è molto sentito nel territorio, anche se appena fuori di pochi chilometri non lo conosce nessuno. Eppure parliamo di un mondo che è durato 370 anni, più che dall’Unità d’Italia a oggi.

Cosa è rimasto di quell’esperienza a livello culturale?

La solidarietà, la condivisione, che è un po’ tipica di tutte le piccole comunità di montagna, anche se per chi arriva da fuori è più difficile, e la lingua. Proprio ultimamente c’è un ritorno al patois, all’occitano, si fanno dei corsi, cose prima inimmaginabili, perfino i giovani vogliono imparare queste lingue antiche. Si sta riscoprendo anche la cultura musicale del tempo: in quella zona si usavano gli strumenti tipici dei Trovatori, che non erano la chitarra classica o il pianoforte, ma per esempio le ghironde, che si suonavano battendo sulle corde mentre una manovella girava, in uso con la lingua d’oc nella fascia alpina e subalpina a cavallo tra Italia e Francia.

Tu definisci la Repubblica degli Escartons una Unione Europea ante litteram, perché era un’organizzazione politica basata sul libero scambio delle merci ma anche delle idee, dove perfino la donna godeva di un rispetto inusuale per l’epoca. C’entra qualcosa col fatto che gli Escartons davano così tanta importanza all’istruzione?

Era una società dove si praticava l’uguaglianza, l’accoglienza, nessuno era escluso, gli anziani erano rispettati, i disabili ancora di più, c’erano persone che si dedicavano agli altri. Non c’erano differenze culturali, sociali, economiche, né linee di confine: nemmeno oggi ci sono, eppure si avvertono. Tutti avevano diritto a un’istruzione, uomini e donne, senza nessuna differenza, perché l’istruzione serviva non solo a conoscere tante cose, ma anche a poter esplorare in maniera molto più facile il mondo esterno. Chi usciva lo raccontava a chi restava e così la loro cultura si allargava, non rimaneva ristretta all’interno delle valli. C’era una grande tradizione orale, musicale e letteraria. Proprio quello che piace fare a me: raccogliere le storie che mi raccontano le persone che incontro in montagna e a mia volta raccontarle a quelli che verranno dopo di noi.

Chi volesse mettersi sulle tracce degli Escartons che sentieri può percorrere?

Le valli degli Escartons sono tre italiane, ovvero la Valle di Varaita fino a Sampeyre, la Valle di Oulx e di Pragelato, e due francesi, cioè quella di Briançon e la Valle dell’Ubaye, che è lì di fianco, e sono tutte collegate tra di loro, quindi c’è una fittissima rete di sentieri. Si può iniziare da Briançon, una bellissima cittadina che era la capitale di questa Repubblica: in certi vicoli, in certe piazze, dove su certe fontane ancora si vede lo stemma del Delfino, l’artefice dell’esperimento degli Escartons, si assapora un po’ questa atmosfera. Per restare in Italia altrimenti si può partire da Pragelato, dove si trova la Casa degli Escartons, un piccolissimo museo, ma molto interessante, e dove si trova anche della documentazione più generale.

Su cosa ti sei basato per ricostruire i fatti storici?

La documentazione non è molta. Perfino la gente del territorio ha chiesto a me informazioni perché non sapeva di questa storia. Nella Casa degli Escartons a Pragelato ci sono piccoli oggetti, documenti e soprattutto c’è la riproduzione, tradotta in italiano, della Gran Charte, ovvero la Costituzione della Repubblica degli Escartons. L’originale si trova a Briançon ed è costituito da pergamene cucite insieme dove sono riportate tutte le regole per vivere in questa Repubblica: cosa bisognava fare, come bisognava agire e dividere, come si dovevano comportare queste borgate per essere assolutamente indipendenti. A Pragelato inoltre c’è un armadio particolare, risalente a 600 anni fa, contenente tutti i documenti, le leggi, le delibere, le suddivisioni, le normative che regolavano la vita di quell’Escarton. Era dotato di sette chiavi: una per ogni sindaco dei sei comuni all’interno dell’Escarton, la settima era quella del segretario. Se non c’erano tutti l’armadio non si poteva aprire. Da un lato un freno, dall’altro il segno di grande democrazia perché per decidere una cosa ci dovevano essere proprio tutti, altrimenti si rimandava alla volta successiva, senza affanno.

A chi assomiglia il protagonista, il maestro itinerante Bertrand Guyot?

A me stesso! Mi sarebbe piaciuto essere come lui. In realtà quando scrivo trasloco me stesso nei miei personaggi, perché mi piacerebbe essere come loro: con la fantasia ho mille vite.

Tu hai fatto il reporter in tante zone del mondo, anche difficili, come interpreti oggi la situazione internazionale?

La vedo malissimo, perché a decidere sono solo due o tre. Sono nato dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quindi ho vissuto fino ad ora in santa pace, però non sono ottimista. Divento sempre più minimalista, cerco di trovarmi un posto fuori mano dove ritirarmi e continuare a raccontare delle storie positive affinché altri possano usufruirne, e trovare un po’ di conforto nella natura, di sollievo nella montagna, nella campagna, nelle piccolissime comunità dove, come dicevo prima, è difficile entrare, ma dove trovi sempre qualcuno che ti dà una mano, se hai bisogno. E avendo io un’età ragguardevole…

Erri De Luca la chiama età sperimentale, afferma che è il suo periodo migliore.

Nemmeno io mi lamento, però sono preoccupato, non tanto per me, ma per i miei nipoti, per mia figlia che è giovane. Io tutto quello che volevo fare l’ho fatto, tutto quello che volevo vedere l’ho visto, ho cominciato a girare il mondo a 19 anni e sto ancora girando: un buon posto con un bel panorama, un po’ di amici, un camino acceso e un orto per me sono più che sufficienti.

Paradossalmente, quindi, in epoca di globalizzazione sfrenata e sconsiderata, alla fine il benessere lo si trova in tutto l’opposto?

Bisogna andare in direzione “ostinata e contraria”, evidentemente, per non diventare una pecora del gregge. Io preferisco essere un salmone che va controcorrente, che torna a casa, il luogo dove siamo nati, dove c’è la nostra famiglia, dove siamo stati accolti e dove ci siamo sentiti veramente bene: questi sono i luoghi del cuore, per me. Ne ho moltissimi, così. Essenzialità, minimalismo, un po’ di confortante solitudine, qualche foglio di carta, due penne, io me la cavo così. Con un bicchiere di vino e un camino.

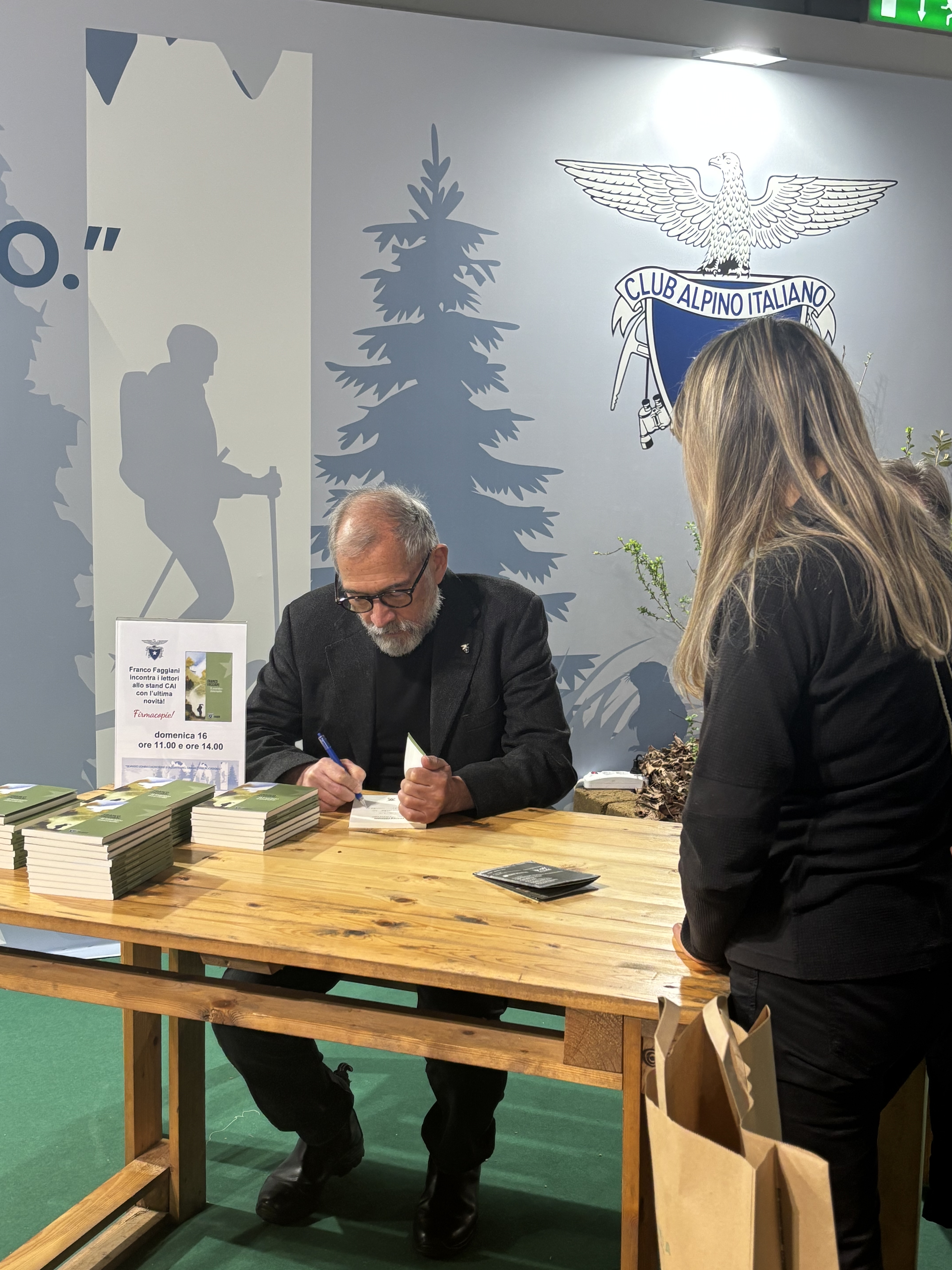

Un momento del firmacopie allo stand CAI a Fa' la cosa giusta 2025.

Un momento del firmacopie allo stand CAI a Fa' la cosa giusta 2025.