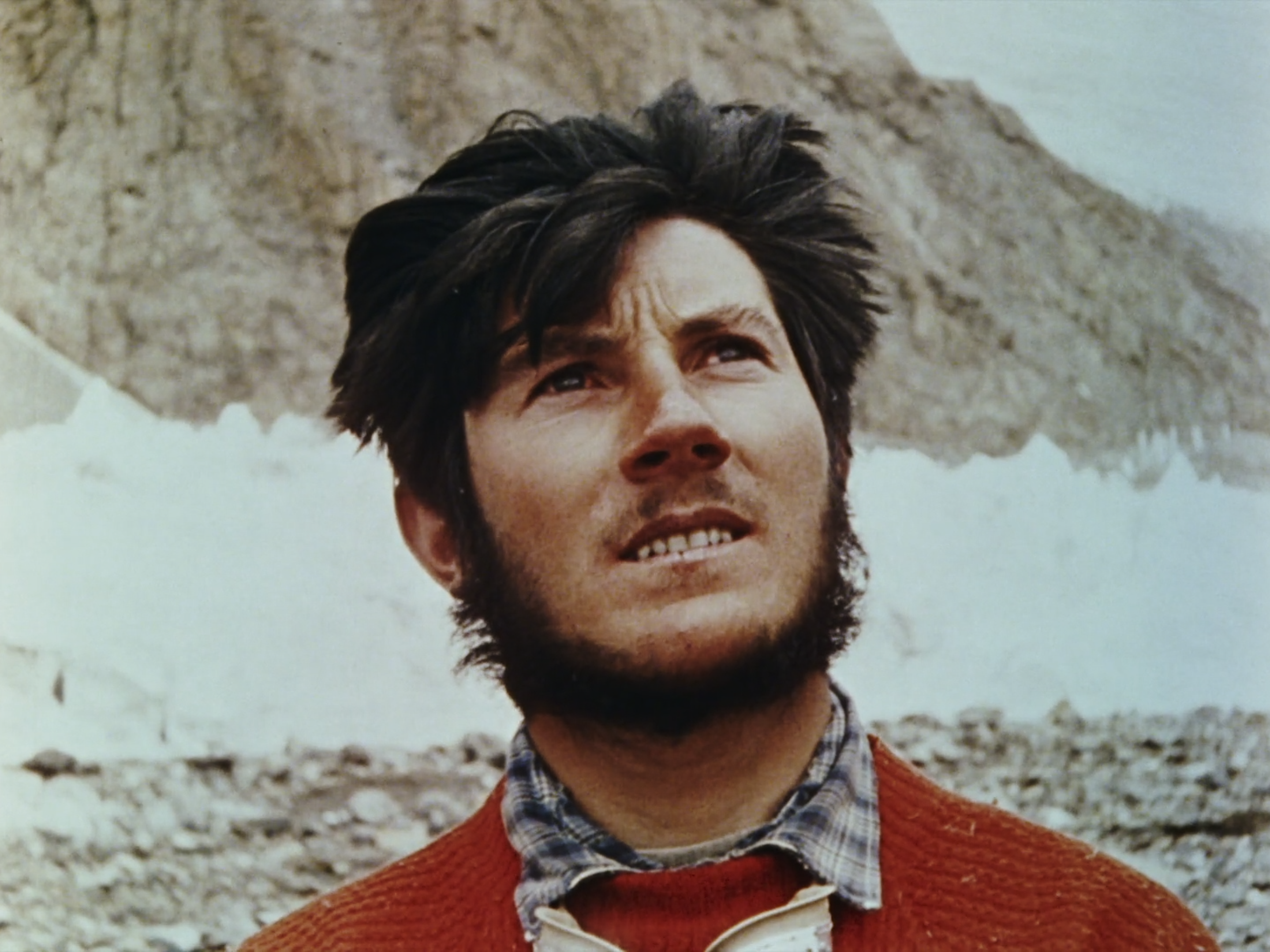

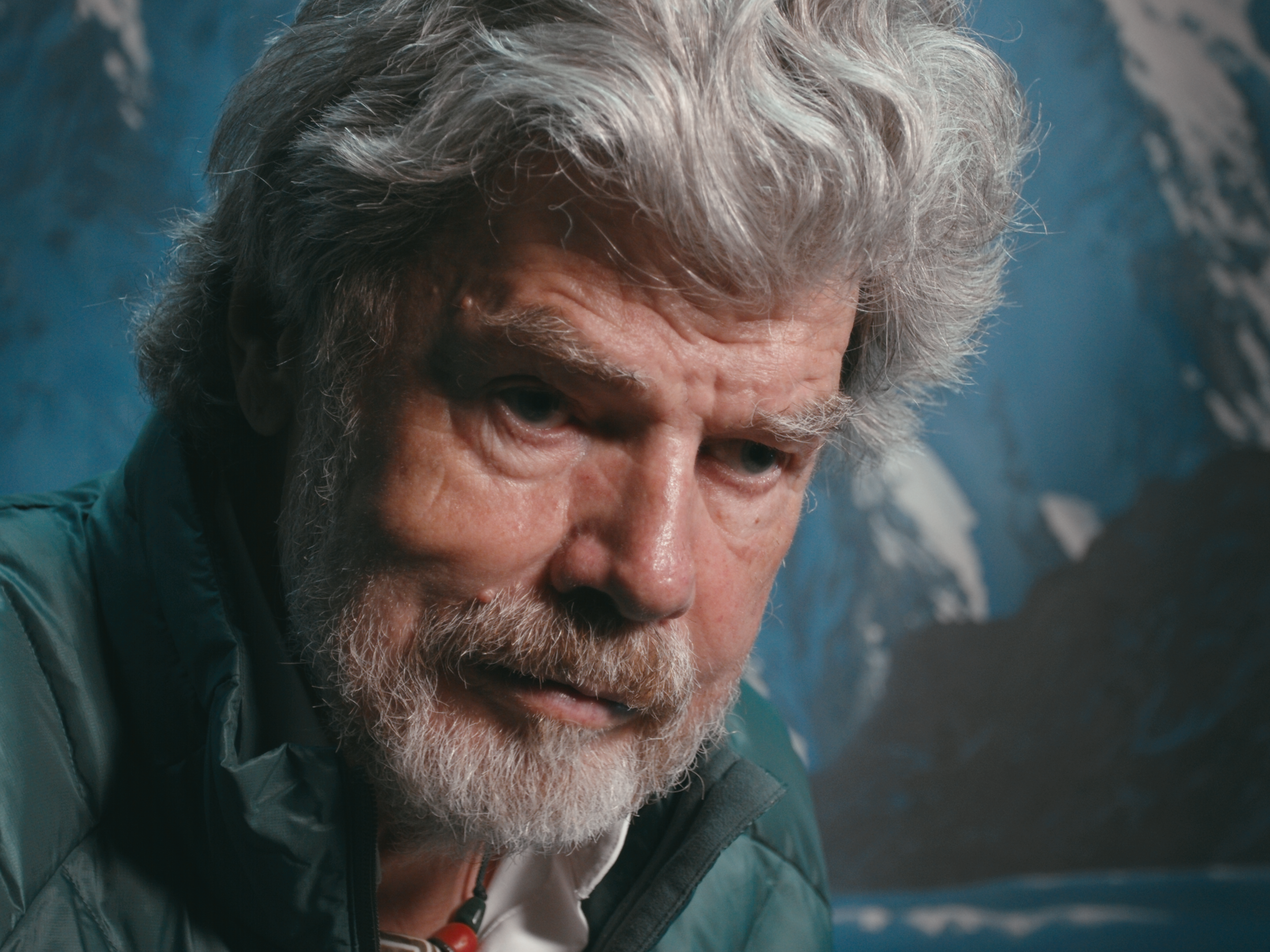

Reinhold Messner

Reinhold Messner Walter Bonatti

Walter Bonatti Reinhold Messner

Reinhold Messner Il bivacco di Bonatti e Mahdi a ottomila metri riprodotto nel film

Il bivacco di Bonatti e Mahdi a ottomila metri riprodotto nel filmDomenica 26 ottobre 2025, alle ore 20.30, al Teatro Manzoni di Milano, sarà presentato in anteprima nazionale il nuovo documentario di Reinhold Messner, “K2 – La Grande Controversia”, realizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano e l’associazione Vivere la Montagna. Prodotto da Messner Mountain Movie e distribuito da Mescalito Film, il film della durata di 67 minuti arriverà poi nelle sale italiane dal 27 ottobre.

In vista di questa attesissima proiezione, abbiamo incontrato Messner per parlare di ciò che lo ha spinto a tornare su una delle vicende più complesse e discusse della storia dell’alpinismo: la prima salita del K2, realizzata da una spedizione italiana nel 1954. Ne è nata una conversazione intensa, in cui il grande alpinista e regista racconta non solo il suo film, ma anche la sua visione dell’alpinismo, del racconto e del mito.

Messner, cosa l’ha spinta a realizzare un documentario sulla salita del 1954?

Innanzitutto devo dire grazie al presidente Montani, che mi ha offerto e dato la possibilità di raccontare attraverso le immagini originali la storia del K2 del 1954.

Venendo al documentario bisogna premettere che la storia del K2, come anche il film realizzato al tempo da Fantin, non sono mai stati raccontati in modo da essere compresi e divulgati a livello internazionale. In Italia se ne è sempre parlato molto, ma all'estero erano poco o nulla conosciuti. Mentre l'Annapurna o l'Everest, negli ultimi 50 anni, sono stati grande argomento di dibattito, il K2 è rimasto sempre un po' nell'ombra. Ed è un gran peccato. Così, dopo averci riflettuto, ho accettato la proposta di Montani, che mi ha lasciato totale libertà.

Da qui è iniziato il percorso che ha portato a “K2 - La Grande Controversia”…

Ho voluto raccontare utilizzando le immagini originali, integrate con alcune riprese realizzate successivamente. Come lingua per la narrazione ho scelto il tedesco (poi doppiato anche in inglese) perché è la mia lingua madre. Questo perché il mio italiano non sarebbe bastato per esprimere in dettaglio le condizioni psicologiche e psicofisiche del 1954.

A proposito del 1954, in Italia la lite del K2 è una questione mediaticamente ancora viva. Lei che idea si è fatto?

é una questione che non è mai stata definitivamente sciolta. io ho avuto la fortuna di conoscere e parlare con molti dei protagonisti. Con Erich Abram, con l'Hunza Mahdi, con Achille Compagnoni e anche con Lino Lacedelli. Soprattutto ho trascorso molto tempo con Walter Bonatti. Ho sentito nei loro racconti l’attrito che c’era tra i membri della spedizione.

L'idea che mi sono fatto è che questa lite, questa diatriba, non doveva nemmeno nascere. E non è nata per colpa degli alpinisti o di Desio. In primis è stato il giornalista che dieci anni dopo, nel 1964, ha scritto inventando o enfatizzando certi episodi e creando così la polemica. Io però non giudico: parlo solo di ciò che è certo al cento per cento.

Lei ritiene quindi che la causa della discordia non fosse la spedizione in sé, ma il modo in cui fu raccontata?

Sì. Tutto è nato da quanto scritto da un giornalista: gli altri poi hanno copiato e ingigantito la storia.

Nel 1964 tutti gli Ottomila erano stati saliti e l’interesse mediatico peer questo mondo era calato, ma dall'altra parte continuavano le grandi imprese sulle Alpi: invernali sull’Eiger, sulle Grandes Jorasses. Un anno dopo sarebbe arrivata una prima invernale per una via nuova sulla nord del Cervino. Chi ha in mano adesso la leadership dell'alpinismo? Non più Compagnoni, ma Walter Bonatti. Tra i due c'erano già stati attriti in spedizione, ora Compagnoni soffriva, perché non aveva la stessa forza o visione di Bonatti.

Conoscendo questi dettagli, si può comprendere come Compagnoni possa aver sofferto più degli altri perché dopo il K2 si è sentito messo sull'ultimo gradino della scala.

Capire questo contesto è fondamentale: Compagnoni si è ritrovato dopo il K2 su un gradino più basso, e questo lo ha fatto soffrire. Questo era da raccontare, serve a inserire la vicenda nella storia dell’alpinismo.

Qualcosa l'ha già detto. Quali sono, secondo lei, le differenza tra i protagonisti della spedizione?

Compagnoni e Bonatti avevano capacità molto diverse.

Compagnoni non era al livello di Abram, Gallotti o Lacedelli. Lacedelli era un buon alpinista e aveva la fortuna di essere stimato da Desio.

Desio era stato soldato nella Prima guerra mondiale, Compagnoni nella Seconda: tra loro esisteva un legame anche oltre l’alpinismo. Quello che forse ha portato a mettere Bonatti un po’ da parte dopo la spedizione, pur avendo compiuto la manovra decisiva che rese possibile il raggiungimento della vetta.

Senza Bonatti non sarebbero arrivati in cima.

Ma la lite non nasce da questo: nasce da chi, scrivendo, offese profondamente Bonatti.

Come interpreta allora la famosa vicenda della tenda e del bivacco di Bonatti?

Sono stato nell’UIAA quando Fritz Wiessner era presidente (Fritz Wiessner era un alpinista tedesco naturalizzato statunitense che nel 1939 guidò la seconda spedizione americana al K2, raggiungendo con il finanziere Dudley Wolfe e lo sherpa Pasang Dawa Lama circa 8400 metri di quota senza utilizzare bombole di ossigeno. Qui il tentativo fu poi interrotto a casua di alcuni problemi legati al mal di montagna che interessarono wolfe. Fu un record per l’epoca. il seguito della spedizione fu invece una tragedia, con un disperato tentativo di soccorso al finanziere, incapace di scendere, che portò alla sua morte e alla scomparsa di altre tre sherpa saliti per un disperato tentativo di soccorso. nda) e Compagnoni al tempo aveva parlato con Wiessner. Lui, dopo la spalla, era andato a sinistra, dietro le rocce. Qui (dove hanno messo il campo, nda) è meno pericoloso. Anche io quando sono salito ho pensato di andare a sinistra, però a differenza loro ero veloce e speravo che in quei venti minuti che mi sarebbero serviti per attraversare il Collo di Bottiglia non sarebbe caduto nulla. Io rispetto il fatto che Compagnoni e Lacedelli abbiano scelto di seguire la via di Wiessner.

Compagnoni ne aveva parlato con Desio. Bonatti probabilmente non aveva avuto la possibilità di parlare con Desio e non aveva queste informazioni, e lassù era buio: non si vedeva quasi più niente. Certo, la vista si allarga, ma non basta per orientarsi.

Perché non accoglierli nella tenda?

Compagnoni non offrì la tenda a Bonatti e Mahdi perché avrebbe significato uscire lui o Lacedelli. Era una scelta comprensibile. Nella tendina di Lacedelli e Compagnoni non c’era posto per un’altra persona: in tre o quattro non si entra con l'attrezzatura da alta quota.

Quali sono state le principali difficoltà nel raccontare una storia così delicata e controversa?

Non è stato facile. Ho cercato di capire tutti: mi sono immerso nei punti di vista di ciascun protagonista: Compagnoni, Lacedelli e Bonatti. Bonatti è stato il più semplice da comprendere, perché lo conoscevo meglio.

Non attribuisco colpe a nessuno: la vera responsabilità di questa lite è di chi ha raccontato senza avere esperienza diretta di quella dimensione dell’alpinismo e dell’avventura.

Per me c’è una regola: l’alpinismo tradizionale è fare, non solo raccontare. Alle volte lo storytelling può diventare più importante dell’azione, ma solo chi ha vissuto certe esperienze può davvero raccontarle. e la storia dell'alpinismo è contenuta in tanti libri di alpinisti che hanno fatto salite importanti e che sanno bene cosa significa stare a quelle quote e fare un bivacco a quella quota. Bonatti è il primo esempio: oltre a essere un grande alpinista, è stato anche un grande scrittore. Anche per questo, in un certo senso, la vittoria finale fu sua. Non perché vinse la lite, ma perché seppe raccontare la verità dell’alpinismo.

Che cos’è, per lei, lo “storytelling” dell’alpinismo?

È il racconto non solo di ciò che è successo, ma delle emozioni vissute. Non delle quote, dei campi o dei numeri, ma della paura, della fiducia, della solidarietà tra esseri umani. Tutti elementi che sono insiti nell'alpinismo tradizionale.

A questo punto: oggi esiste ancora l'alpinismo tradizionale?

Oggi il 90% di chi arrampica lo fa in palestra, dove non si può cadere: è uno sport bellissimo, ma non è alpinismo tradizionale.

Io difendo l’alpinismo tradizionale perché oggi l’alta quota è diventata turismo: si può “comprare” la salita dell’Everest, e salire come fosse una via ferrata. Questo non è alpinismo: è un’esperienza di vacanza, non di avventura.

Nel 1954 il K2 era qualcosa che gli alpinisti di oggi non possono nemmeno immaginare. Il materiale girato allora è molto forte: mostra la fatica, il lungo viaggio, il rapporto con i locali, la luce che acceca, le difficoltà. Oggi chi parte per una spedizione spesso vola in elicottero sull’Everest: non conosce più quella dimensione di luce, di silenzio e di sofferenza.

L’alpinismo tende spesso a mitizzare le grandi imprese. Crede le vicende del K2 abbiano oscurato fatti o persone?

Sì. L’alpinismo d’alta quota con la "conquista" degli Ottomila, è stato prima di tutto un fatto nazionalistico. Ogni nazione voleva affermarsi: i francesi ci sono riusciti con l’Annapurna, gli inglesi con l’Everest, e gli italiani con il K2.

Dopo la seconda montagna della Terra si è perso l'interesse e con lui la dimensione nazionale ed è rimasta solo la mitizzazione dell’eroe.

Ma oggi non ha più senso nemmeno questa enfatizzazione. In alcune nazioni tra poco si parlerà della prima persona che vive in una strada X che ha fatto una certa salita. Non ha più senso parlare di Ottomila saliti sulle vie più battute: le code di cento persone sull’Everest in un solo giorno sono una vergogna e non è un alpinismo che mi interessa. Non c’è più eroismo, solo turismo.

Cosa spera che il pubblico colga dal suo film?

Spero che capisca che solo chi ha vissuto lassù, chi ha sofferto, chi ha passato una notte a ottomila metri può davvero raccontare questa storia. Non chi scrive al caldo della stufa, da casa.

E che tra gli alpinisti del 1954 nessuno meritava di soffrire per cinquant’anni per una vicenda travisata.