Tomo Česen

Tomo Česen Tomo Česen

Tomo Česen Tomo Česen

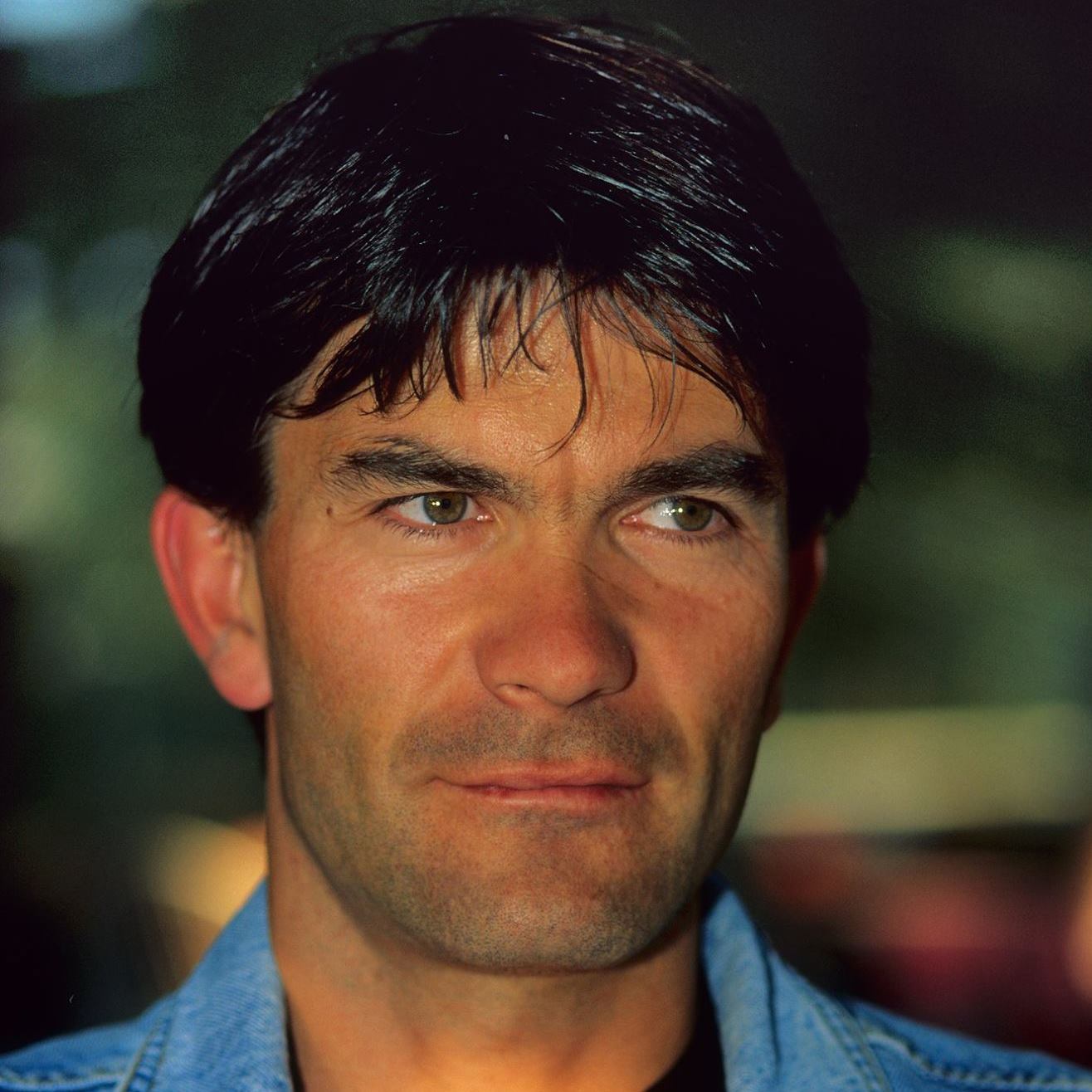

Tomo ČesenÈ stato uno dei protagonisti dell’alpinismo degli anni Ottanta, simbolo di un’epoca in cui l’idea di libertà sulle montagne stava cambiando. Oggi Tomo Česen, nato il 5 novembre 1959 a Kranj, in Slovenia, compie sessantasei anni.

Cresciuto in una famiglia modesta, praticò da ragazzo diversi sport – ginnastica, atletica, sci, pallamano – prima di scoprire la montagna a sedici anni, frequentando la scuola di alpinismo di Kranj. Il padre, per sostenerlo, arrivò a spendere una parte consistente del proprio stipendio per comprargli la prima corda: un gesto semplice, che segnò l’inizio di una carriera fuori dal comune. Nel 1979, a vent’anni, prese parte alla sua prima spedizione extraeuropea, aprendo una nuova via sulla parete sud dell’Alpamayo, nelle Ande. Negli anni successivi scalò spesso con Nejc Zaplotnik, una delle figure centrali dell’alpinismo jugoslavo, e sviluppò un proprio stile, fondato su autonomia, velocità e rigore.

A metà degli anni Ottanta, Česen iniziò a distinguersi per una serie di ascensioni solitarie e invernali che lo imposero sulla scena internazionale. Nel 1985 salì da solo la difficile via Skorpion sullo Široka Peč e concatenò lo Sperone Walker delle Grandes Jorasses con la via McIntyre-Colton. L’anno seguente completò in solitaria e in inverno le tre grandi pareti Nord delle Alpi - Cervino, Eiger e Grandes Jorasses - impresa che ancora oggi è considerata una delle più notevoli del periodo. Sempre in quegli anni toccò la vetta del Broad Peak in 19 ore e tentò una nuova via in solitaria sul K2, salendo fino oltre quota ottomila prima di dover rinunciare a causa del maltempo. Nel 1987 firmò la prima solitaria della via No Siesta alle Grandes Jorasses, salita in 14 ore. Seguì poi una serie di vie invernali nelle Alpi Giulie.

Il passo successivo fu trasportare lo stesso approccio “leggero” usato sulle Alpi in Himalaya. Una parentesi complessa per l'alpinismo dello sloveno. Nel 1989 dichiarò infatti di aver salito in solitaria la parete nord dello Jannu (7710 m) in 23 ore, ma la mancanza di prove convincenti generò i primi dubbi. L’anno dopo puntò ancora più in alto: la parete sud del Lhotse, una delle più grandi e difficili dell’Himalaya, fino ad allora inviolata. Česen affermò di averla salita da solo, in due giorni, con due bivacchi, in perfetto stile alpino. La notizia ebbe un’eco enorme: se confermata, sarebbe stata una delle più grandi imprese di sempre. Ma ben presto emersero contraddizioni. Alcuni dettagli non coincidevano, le fotografie risultarono parzialmente prese da altri archivi, e una spedizione russa successiva non trovò tracce del suo passaggio. Anche Reinhold Messner, che inizialmente lo aveva difeso, finì per dubitare. Da quel momento, la presunta solitaria al Lhotse divenne uno dei grandi enigmi dell’alpinismo moderno, e Česen il suo protagonista più controverso.

Le polemiche lo spinsero a lasciare le spedizioni e dedicarsi all’arrampicata sportiva. Divenne tracciatore internazionale per la Federazione e organizzò a Kranj le gare di Coppa del Mondo. Tra il 1996 e il 2002 allenò Martina Čufar, una delle migliori scalatrici slovene, portandola a vincere il titolo mondiale.

Oggi Tomo Česen vive lontano dalle cronache. Il figlio Aleš, anche lui alpinista di livello mondiale, ha riportato il cognome Česen al vertice vincendo due Piolet d’Or, nel 2015 e nel 2019. La figura di Tomo resta divisiva: per alcuni un innovatore coerente fino all’eccesso, per altri un personaggio che ha superato il limite della credibilità. In ogni caso le sue salite, vere o contestate che siano, hanno segnato un passaggio decisivo nella storia dell’alpinismo: dall’ultima stagione dell’eroismo alla nascita della leggerezza moderna.