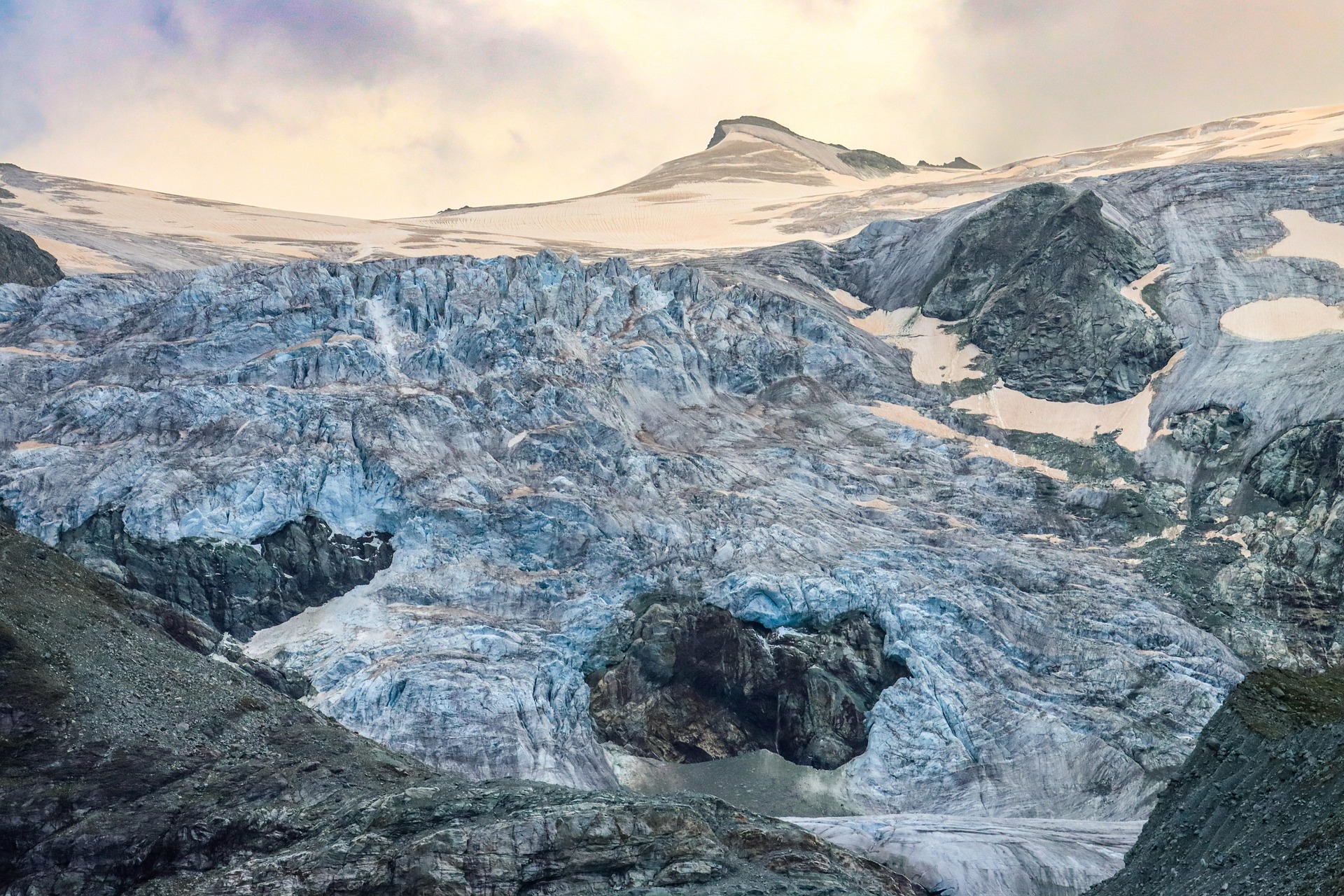

Ghiacciaio © Pixabay

Ghiacciaio © PixabayI ghiacciai non se la passano molto bene, con il costante innalzamento delle temperature a livello globale, come effetto di un evidente cambiamento climatico di cui studiamo tutte le possibili conseguenze ormai con interesse crescente, quando non con reale preoccupazione.

Con questo spirito è stata indetta per il 21 marzo 2025 la prima Giornata Internazionale dei Ghiacciai (World Day for Glaciers), una proposta inoltrata dallo Stato del Tajikistan durante la 77° Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in concomitanza con l’Anno Internazionale dei Ghiacciai.

Di seguito tre consigli di lettura per capire di cosa parliamo quando parliamo di ghiaccio: non solo fredda materia, ma simbolo di fragilità e resistenza, tanto di una Natura selvaggia quanto degli esseri umani che la abitano e la studiano, per conservare traccia del proprio passato.

Il ghiaccio degli esploratori/La potenza di un incontro

Robert Peroni con Francesco Casolo, I colori del ghiaccio. Viaggio nel cuore della Groenlandia e altri misteri della terra degli inuit (pp. 182, 27 euro, Sperling & Kupfer 2014)

Tra gli esploratori dei ghiacci polari, il nome di Robert Peroni occupa un posto speciale: perché l’ex alpinista altoatesino risultò così trasformato dall’esperienza nelle terre estreme, da lasciare tutto per trasferirsi in Groenlandia. L’incontro con le popolazioni degli Inuit ha fatto diventare casa quella che all’inizio era solo una meta geografica e impegno sociale quello che era partita come scelta personale. I colori del ghiaccio è dunque il racconto di un viaggio straordinario, ma anche di una scelta radicale: abbandonare il mondo occidentale per vivere tra i ghiacci, accanto a chi li abita da millenni.

Peroni è stato un pioniere dell’esplorazione artica: leggendaria la sua traversata integrale della calotta glaciale della Groenlandia orientale nel 1983 senza mezzi di supporto, che ha segnato la storia dell’alpinismo e dell’esplorazione polare. Tanto da ispirare poi Reinhold Messner per la sua epica traversata dell’Antartide, compiuta sei anni dopo insieme ad Arved Fuchs, i quali però tornarono alle case da cui erano partiti. Peroni, invece, decidendo di fermarsi e immergersi completamente nella vita degli Inuit, è diventato testimone diretto di un mondo in pericolo.

Nel libro racconta il fascino magnetico della Groenlandia: l’immensità silenziosa dei ghiacci, le mille sfumature di azzurro-verde-grigio che trasformano il paesaggio, la sensazione di essere in un luogo dove il tempo ha un ritmo diverso. Ma oltre al diario di viaggio, colpisce il racconto dell’incontro umano là dove la terra è più fredda, o forse proprio per questo. L’autore si immerge nella cultura Inuit, ne scopre la resilienza, le credenze, il profondo legame con la natura e, soprattutto, il dramma di una popolazione che rischia di scomparire sotto la pressione del cambiamento climatico e dell’Occidente.

Per questo Peroni, incapace di stare a guardare e basta, ha fondato la “Casa Rossa”, un rifugio per aiutare gli Inuit a trovare un equilibrio fra tradizione e modernità, offrendo loro un’opportunità di lavoro nel turismo sostenibile. È quanto viene raccontato nell’omonimo film La casa rossa di Francesco Catarinolo (Germania, Italia 2021, 82’), presentato al Trento Film Festival nel 2021.

Così il cerchio si chiude: come se solo perdendosi nell’ostilità più estrema della natura si riuscisse a ritrovare il calore umano della solidarietà e la responsabilità verso tutti gli abitanti della Terra, nel comune intento di difendere il Pianeta. Un Pianeta che è di tutti.

Il ghiaccio dei filosofi/La Kryosophia

Matteo Oreggioni, Filosofia tra i ghiacci. Viaggio nella fine di un mondo (pp. 212, 16 euro, Meltemi 2021)

Il ghiaccio non è solo una realtà fisica, ma un simbolo potente, una memoria fragile della Terra: con questa consapevolezza, l’autore ci accompagna in un’esplorazione profonda, che va oltre la scienza per toccare le corde della filosofia e appellarsi al nostro senso di responsabilità verso il pianeta.

Filosofo e operatore glaciologico, Oreggioni unisce esperienza diretta sul campo e riflessione teorica per tracciare un itinerario di pensiero che parte dai ghiacciai per interrogarsi sulla condizione umana al tempo dell’Antropocene. Se il declino dei ghiacciai è ormai evidente a ogni misurazione scientifica e a ogni confronto fotografico, cosa significa questa perdita per noi?

La millenaria immobilità dei ghiacciai, a cui abbiamo creduto quasi con fede indefessa, ora spezzata da un ritmo di fusione senza precedenti, rivela invece una fragilità che ci ricorda anche troppo bene la nostra. Osservando la loro lenta agonia, possiamo cogliere il riflesso della crisi ambientale ed esistenziale che stiamo vivendo anche noi esseri umani. Questo è il nucleo teorico di pensiero della “kryosophia”, il termine coniato da Oreggioni per definire una filosofia del ghiaccio come ripensamento del nostro posto nel mondo con una consapevolezza più profonda.

È così che i teli che d’estate ricoprono i ghiacciai per proteggerli dal sole diventano un emblema della nostra impotenza e, al tempo stesso, della nostra ostinata volontà di resistere. Ma quando i ghiacciai non esisteranno più, quali tracce lasceranno nella memoria collettiva?

L’invito è a guardare il ghiaccio non solo come a un fenomeno naturale, ma come a una lezione di esistenza.

Il ghiaccio degli scienziati/Una biblioteca congelata

Carlo Barbante, Scritto nel ghiaccio. Viaggio nel clima che cambia (pp. 232, 15 euro, il Mulino 2022)

Chimico e glaciologo di fama internazionale, il professor Barbante ci conduce in un affascinante viaggio nelle profondità dei ghiacciai per farci ascoltare la voce più antica della Terra. Direttore dell’Istituto di Scienze Polari del CNR e docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha dedicato tutta la sua vita allo studio delle calotte glaciali, prendendo parte a numerose missioni in Antartide e Groenlandia, dove ha contribuito a decifrare i segreti custoditi nel ghiaccio. Il libro non è quindi solo una lezione scientifica, ma racconto vissuto in prima persona.

Il ghiaccio non è solo un elemento naturale, ma una sorta di “biblioteca congelata” in cui è registrata la storia climatica della Terra: per leggerne i “libri” gli scienziati utilizzano l’analisi delle carote di ghiaccio, cilindri estratti dalle profondità dei ghiacciai, che contengono tracce di atmosfera risalenti a centinaia di migliaia di anni fa. Attraverso lo studio delle bolle d’aria imprigionate nel ghiaccio, è possibile risalire ai livelli di gas serra del passato e comprendere l’evoluzione del clima.

Il libro guida il lettore attraverso alcune delle grandi scoperte della glaciologia (ere glaciali, improvvisi riscaldamenti, catastrofi climatiche), portandolo fin dentro ai laboratori e nelle basi di ricerca in cui si lavora per decifrare questi dati.

Dati che si continuano a cercare: è previsto per fine aprile il rientro della 40ª Spedizione Italiana in Antartide, finanziata dal MUR e coordinata dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), che coinvolge oltre 240 scienziati impegnati in studi che spaziano dall’analisi delle correnti oceaniche ai cambiamenti nelle calotte glaciali. La base Concordia (3200 m), infatti, rappresenta un osservatorio unico per monitorare gli effetti del riscaldamento globale e raccogliere dati cruciali per il futuro del pianeta.

Il tono del libro è divulgativo, il messaggio chiarissimo: ogni ghiacciaio che scompare è un pezzo di storia che non potremo più leggere.