La frana del Monte Toc, ancora oggi visibile. Foto Gian Luca Gasca

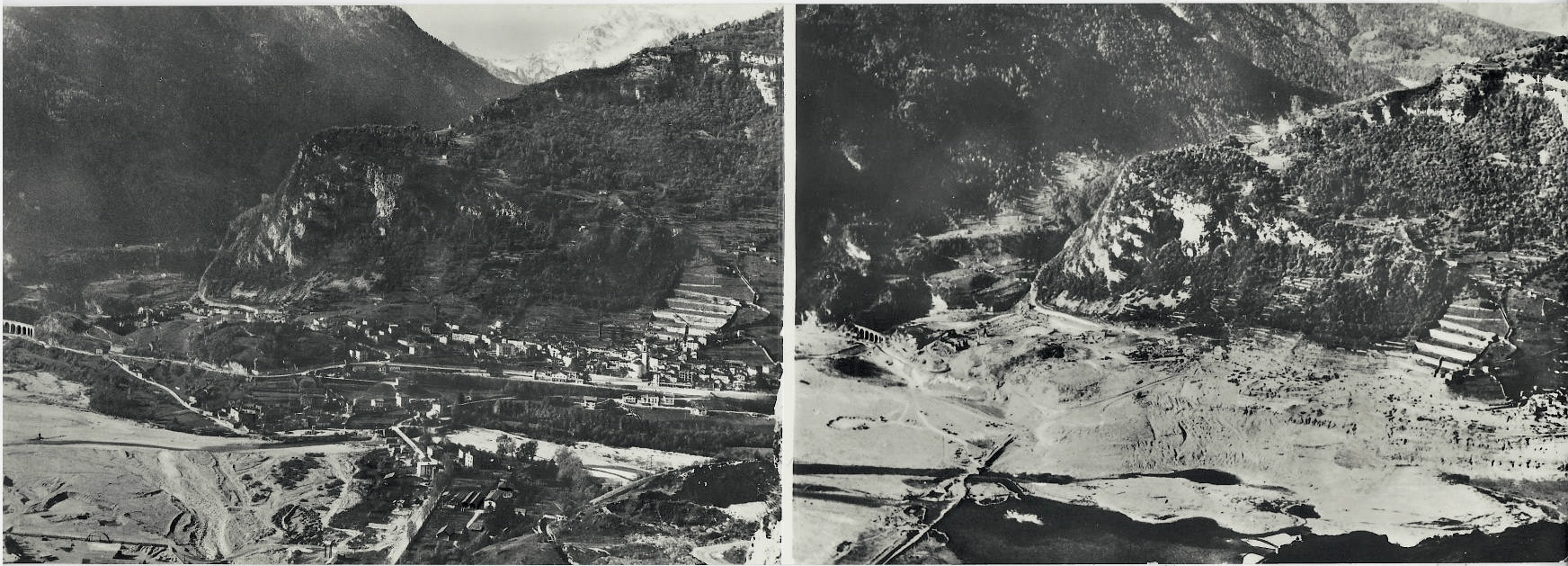

La frana del Monte Toc, ancora oggi visibile. Foto Gian Luca Gasca Longarone prima e dopo. Foto Wikimedia Commons

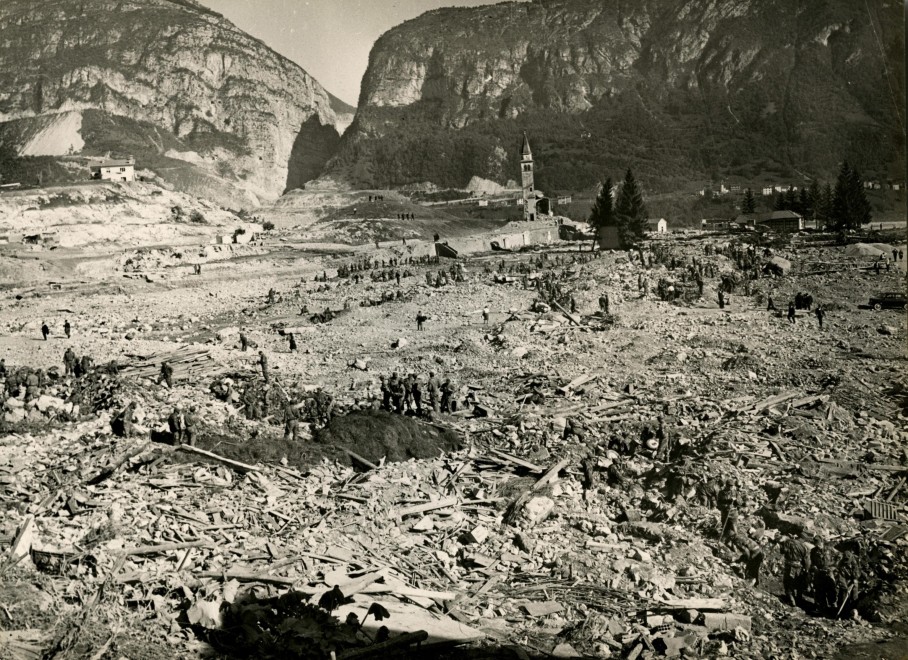

Longarone prima e dopo. Foto Wikimedia Commons Longarone dopo l'onda di piena. Foto scattata dai Vigili del Fuoco. Wikimedia Commons

Longarone dopo l'onda di piena. Foto scattata dai Vigili del Fuoco. Wikimedia Commons Il bacino della diga invaso dai detriti. Foto Wikimedia Commons

Il bacino della diga invaso dai detriti. Foto Wikimedia Commons La sequoia di Longarone. Foto Wikimedia Commons

La sequoia di Longarone. Foto Wikimedia CommonsEravamo in dieci in famiglia, ma dopo quella notte non avevo più niente e nessuno. Mamma, zio e zia sono spariti nel nulla. Anche una cara amica ha fatto quella fine. Io mi sono ritrovata in un orfanotrofio a Venezia, non ero più nulla. Avevo perso la mia identità. Ogni giorno, quando mi svegliavo, per me era un dolore immenso, ero persa.

Gervasia Mazzucco, sopravvissuta al disastro del Vajont

Sessantadue anni fa, una delle pagine più drammatiche della storia italiana: la tragedia del Vajont. In quella sera del 9 ottobre 1963, tra le 22:39 e le 22:43, una frana colossale dal monte Toc precipitò nel bacino artificiale della diga, provocando un’onda che travolse intere vallate, cancellò paesi e causò quasi duemila vittime. È una ferita ancora aperta, non cresce più nulla sul Monte Toc, un monito permanente contro l’arroganza dell’uomo.

La diga del Vajont, costruita tra il 1957 e il 1960 dalla SADE (Società Adriatica di Elettricità) e successivamente gestita da ENEL, era all’epoca una delle opere idrauliche più ambiziose d’Europa. Alta 262 metri, rappresentava un simbolo di progresso e potenza tecnica. Ma sotto quella parvenza di modernità si celava una minaccia: il monte Toc, che sovrastava il bacino, era noto da secoli per la sua instabilità. Basti dire che il suo nome deriva dal friulano Patoc, marcio.

Già nel 1960 una frana di proporzioni minori aveva fatto emergere dubbi sulla sicurezza dell’invaso e sulla stabilità dei versanti. Ma, nonostante le relazioni geologiche avessero segnalato i rischi, si decise di continuare i lavori e di collaudare la diga. Il 9 ottobre 1963, alle 22:39, 270 milioni di metri cubi di roccia scivolarono nel lago artificiale, sollevando un’onda che superò di oltre 200 metri la sommità della diga. L’acqua travolse Longarone e i paesi circostanti. In meno di quattro minuti la valle fu cancellata.

Il bilancio ufficiale parla di 1917 vittime, ma molte famiglie furono spazzate via senza lasciare traccia. Il cimitero di Fortogna, dove 1910 cippi bianchi portano nomi e numeri, è oggi un luogo sacro della memoria nazionale.

Non lontano da lì, nel centro di Longarone, un albero testimonia la forza della vita. È la sequoia gigante del Vajont, piantata negli anni Trenta davanti alla casa di un farmacista. L’onda la investì in pieno: perse la corteccia, rimase ferita, ma non cadde. Oggi, con la sua chioma ampia e le cicatrici visibili sul tronco, è diventata un simbolo. Come i sopravvissuti, anche lei continua a resistere, testimone silenziosa di ciò che fu e di ciò che non deve più accadere.

Le voci dei sopravvissuti

Dietro le cifre ci sono persone, storie, ricordi. Le testimonianze raccolte negli anni danno voce a chi vide l’inimmaginabile.

Giovanni De Stefani, giovane alpino di Refrontolo, fu tra i primi a giungere sul posto.

“Ricordo che era mezzanotte e mezza quando suonò l’allarme in caserma. Ci diedero badili e picconi. Il tenente ci disse soltanto: ‘Potrà capitare che vediate dei morti’. Quando arrivammo, ci trovammo davanti a un disastro che nessuno può dimenticare”.

Il suo racconto, come quello di tanti soccorritori, restituisce l’immagine di un silenzio irreale, rotto solo dal rumore dei passi nel fango e dal pianto dei superstiti.

Tra questi c’era Micaela, allora bambina, che sopravvisse per miracolo:

“Ho trascorso molte ore nel silenzio più assoluto. Pensavo di essere in un incubo, di vivere in una specie di limbo. E invece era la realtà”.

Le sue parole racchiudono la sospensione del tempo che molti di loro hanno provato: il confine sottile tra la vita e il nulla.

Lo scrittore e alpinista Mauro Corona, cresciuto nella vicina Erto, ricorda così la notte del disastro:

“Il rumore di quella notte fu irripetibile. In mezzo minuto non fummo più nessuno.”

Corona, come altri abitanti della zona, ha dedicato gran parte della sua vita a raccontare quel dolore, affinché il Vajont non diventasse solo un capitolo di storia ma una lezione di umanità. E come lui molti altri. Lo scrittore ertalo Italo Filippin, in un'intervista che riuscii a realizzare una decina di anni fa, parlò senza mezzi termini.

"I superstiti sono stati trattati in maniera disumana. Nel momento più tragico, quando l’onda travolse Erto, io non c’ero. Sono rientrato il giorno seguente. Ho attraversato macerie e resti di corpi e sono arrivato al paese attraverso le montagne, la strada era stata cancellata”. Le sue parole evocano il dolore per l’abbandono che seguirà nei mesi successivi. Dopo l’onda, Erto e Casso vennero dichiarati zone inabitabili. Le autorità decisero di ricollocare gli abitanti in un nuovo comune costruito più a valle. “Dopo la tragedia è iniziata la diaspora per noi ertani. La valle non doveva più essere abitata, hanno minacciato le famiglie e hanno iniziato a costruire un nuovo paese: Vajont. A chi sceglieva di andare lì promettevano facilitazioni e posti di lavoro in fabbrica, che poi non sono mai arrivati”. Non tutti, però, accettarono di abbandonare la propria terra. Molti decisero di restare, di vivere tra le rovine e la polvere, aggrappati a quel poco che era rimasto. Fu una scelta di dignità, un atto di resistenza.

“Il cinquanta percento di noi ha scelto di restare. Abbiamo lottato per avere il diritto di stare nel nostro paese. Ci tagliarono la luce, non ne avevamo diritto, tolsero i servizi, i negozi. Eravamo clandestini in casa nostra”. Per otto anni gli ertani vissero così: senza elettricità, senza assistenza, isolati da tutto. Ma la loro determinazione non si spense. Quella che Filippin chiama “resistenza montanara” culminò in una grande manifestazione popolare, quando gli abitanti chiesero di essere riconosciuti di nuovo come cittadini, non più come sfollati o abusivi. “Non chiedevamo altro che di poter entrare nelle nostre case e vivere onestamente dove si trovavano i nostri ricordi, le nostre radici. Con il tempo abbiamo ricostruito il paese e abbiamo ricominciato a fare i Cagnudei (la famosa e tradizionale Via Crucis di Erto, nda), siamo tornati alla vita”.

Queste parole raccontano un secondo Vajont, meno conosciuto e meno raccontato ma altrettanto potente: quello della ricostruzione morale, della tenacia di una comunità che, anche dopo la più grande tragedia, ha saputo rialzarsi e difendere la propria identità.

Questa sera, alle 22:39, quando le sirene di Longarone risuoneranno come ogni anno, quel suono non sarà solo un gesto rituale: sarà la voce delle vittime e dei sopravvissuti.