La parete nord-ovest del Kangchenjunga © Wikimedia Commons

La parete nord-ovest del Kangchenjunga © Wikimedia CommonsAll’estremo oriente della catena himalayana, in bilico tra le terre del Nepal e le foreste del Sikkim indiano, emerge l’imponente massiccio del Kangchenjunga, che conserva la terza montagna più alta del Pianeta con i suoi 8586 metri. Si tratta dell’Ottomila più orientale e, nonostante la sua mole titanica e le affascinanti storie che la circondano, resta in larga parte un gigante silenzioso e poco conosciuto al grande pubblico. Colpa, o fortuna, del suo isolamento, che lo rendono una meta poco battuta e frequentata. Negli ultimi anni però l’interesse verso questa montagna sta crescendo, accogliendo un numero di spedizioni via via sempre più importante. Non parliamo delle grandi spedizioni commerciali che possiamo incontrare alle pendici di Ottomila più “mainstream” come l’Everest o il K2, ma di piccole e forti spedizioni guidate ancora da un intento esplorativo.

Il nome "Kangchenjunga", ufficialmente riconosciuto anche dalla Royal Geographical Society, si presenta in diverse varianti fonetiche: Kanchenjunga, Khangchendzonga o Kangchendzönga. Tutte derivano dal termine tibetano Kanchinjínga, composto da gangs (neve e ghiaccio), chen (grande), mzod (tesoro) e inga (cinque). Il significato della parola è, "I cinque tesori della neve alta". Un rimando alle cinque vette principali del massiccio, che secondo la leggenda custodiscono oro, grano, sale, armi sacre e libri. Risorse spirituali e materiali per la sopravvivenza.

La storia del Kangchenjunga

Già a partire dalla metà del XIX secolo il profilo imponente del Kangchenjunga iniziò a suscitare l’interesse degli esploratori occidentali. Tra i primi a studiarlo fu il botanico inglese Joseph Dalton Hooker, che soggiornò a lungo a Darjeeling per approfondire la conoscenza della flora del Sikkim. Poco dopo, nel 1855, anche l’esploratore tedesco Hermann Schlagintweit si spinse verso la regione, animato dal desiderio di raggiungere le pendici del gigante himalayano. Fu però fermato dal conflitto tra Nepal e Tibet, ma riuscì comunque a effettuare diverse ascensioni esplorative, grazie alle quali poté osservare da vicino l’imponente massiccio del Kangchenjunga e immortalarlo nei suoi acquerelli.

La prima spedizione alpinistica in zona fu guidata nel 1883 dall’inglese William Woodman Graham, avvocato e alpinista considerato il pioniere dell’alpinismo himalayano occidentale. Accompagnato dagli svizzeri Emil Boss e Ulrich Kauffmann, tentò la salita del monte Kabru, una cima di circa 7400 metri situata lungo una cresta meridionale del Kangchenjunga. Pur non raggiungendo la vetta, il trio probabilmente stabilì un nuovo primato di altitudine per l’epoca.

Tra la fine del 1885 e l'inizio del 1886, un importante contributo alla conoscenza della regione venne dal surveyor locale Rinzin Namgyal. Esplorando i versanti nord e ovest del massiccio, riuscì a raccogliere dati fondamentali per delineare con maggiore precisione i confini tra India e Nepal e fornire nuove informazioni geografiche.

Nel 1899 una nuova e significativa spedizione si diresse al Kangchenjunga. Guidata dall’esploratore britannico Douglas William Freshfield, aveva come obiettivo quello di effettuare il periplo completo del massiccio. Del gruppo facevano parte anche i fratelli italiani Vittorio ed Emilio Sella, noti per le loro documentazioni fotografiche, e la guida valdostana Angelo Maquignaz. Fu la prima spedizione a osservare con attenzione i molteplici versanti della montagna.

Il primo tentativo serio di scalata risale invece al 1905, quando una piccola spedizione guidata da Aleister Crowley si presentò al cospetto della parete sud-ovest. Insieme a lui vi erano Jules Jacot-Guillarmod, Charles Reymond, Alexis Pache e l’alpinista italiano Rigo de Righi. I membri del gruppo riuscirono a superare i 6000 metri di quota, forse arrivando fino a 6500, anche se l’altezza esatta rimane incerta. L’impresa si concluse tragicamente nei primi giorni di settembre, quando una valanga travolse e uccise Pache e tre portatori d’alta quota durante la discesa.

Per vedere una nuova spedizione diretta verso la vetta del Kangchenjunga si dovette attendere il 1929. A guidarla fu Paul Bauer, futuro medaglia d’oro olimpica per la letteratura e alpinista stimato. Il gruppo raggiunse i 7400 metri lungo lo sperone nord-est, ma fu costretto a desistere a causa del peggioramento delle condizioni meteo. L’anno seguente, nel maggio 1930, fu il turno dell’americano Edgar Francis Farmer, che si avventurò verso la montagna accompagnato da portatori locali. Questi, però, si rifiutarono presto di proseguire, lasciando Farmer a tentare la salita in solitaria. Non fece mai ritorno.

Nel 1939, un’importante spedizione internazionale - composta da alpinisti tedeschi, austriaci e inglesi - tentò la salita sotto la guida di Günter Dyhrenfurth, anch’egli futuro medaglia d’oro olimpica per l’alpinismo nel 1936. Del team facevano parte anche Uli Wieland, Erwin Schneider e Frank Smythe. A limitare drasticamente le possibilità di successo furono le condizioni climatiche.

Già nel 1931 Bauer aveva tentato un secondo approccio lungo lo sperone nord-orientale. Fu una spedizione particolarmente sfortunata, funestata da maltempo persistente, gravi problemi di salute tra i membri del gruppo e, purtroppo, anche da alcune morti.

L’ultimo tentativo prima della storica prima salita del 1955 fu organizzato nel 1954 da John Kempe. Anche in questo caso la spedizione si concentrò sulla parete sud-ovest, lo stesso versante esplorato quasi cinquant’anni prima da Aleister Crowley.

Nella primavera del 1955, una nuova spedizione britannica si mise in marcia verso il versante sud-ovest del Kangchenjunga, facendo tesoro delle preziose informazioni raccolte dagli alpinisti che avevano esplorato la montagna durante la stagione precedente. Il campo base venne allestito sul ghiacciaio Yalung, punto di partenza per l’impegnativa ascesa lungo la maestosa parete sud-ovest, alta circa 3000 metri. Per affrontare l’enorme dislivello e acclimatarsi progressivamente all’altitudine, fu necessario installare sei campi intermedi. Dopo settimane di preparazione e sforzi, il 25 maggio Joe Brown e George Band riuscirono a raggiungere per primi la vetta del Kangchenjunga, a quota 8586 metri, realizzando così la prima salita della terza montagna più alta della Terra. Il giorno seguente, anche Norman Hardie e Tony Streather raggiunsero la cima, completando il successo della spedizione.

Il massiccio del Kangchenjunga © Wikimedia Commons

Il massiccio del Kangchenjunga © Wikimedia CommonsLa prima salita invernale

Nell’inverno tra il 1985 e il 1986, furono i polacchi a immaginare per primi una possibile salita invernale del Kangchenjunga, in un’epoca in cui l’alpinismo himalayano invernale era una sfida che pochi osavano affrontare. A guidare la spedizione fu Andrzej Machnik, in una stagione segnata da condizioni proibitive, con tempeste violente che bersagliavano incessantemente la montagna.

Nonostante le difficoltà, la squadra riuscì a salire lungo la parete sud-ovest, raggiungendo il campo IV a circa 7800 metri, una quota da cui si poteva tentare l’attacco finale alla vetta. Per il tentativo decisivo si mossero in quattro: Jerzy Kukuczka e Krzysztof Wielicki in testa, seguiti da Andrzej Czok e Przemek Piasecki. L’11 gennaio 1986, Kukuczka e Wielicki raggiunsero gli 8586 metri della vetta. Fu una scalata in stile alpino: senza portatori e senza bombole di ossigeno. Per Wielicki si trattava del secondo Ottomila salito in inverno dopo l'Everest nel 1980; per Kukuczka del terzo, dopo Dhaulagiri e Cho Oyu.

Il successo fu però segnato dalla tragedia. Durante la salita, Andrzej Czok cominciò a manifestare gravi sintomi di mal di montagna. Costretto a scendere d’urgenza, le sue condizioni peggiorarono rapidamente. Nonostante gli sforzi dei compagni per assisterlo e curarlo, Czok perse la vita tra il campo IV e il campo III, molto probabilmente a causa di un edema polmonare.

Geografia del Kangchenjunga

Il Kangchenjunga non è una vetta isolata, ma un sistema montuoso articolato. È composto da cinque punte principali: la Cima Principale (8586 m), la Cima Ovest (8505 m), la Cima Centrale (8482 m), la Cima Sud (8476 m) e il Kangbachen (7902 m). La cresta sommitale si estende da nord-ovest a sud-est per circa 1,5 chilometri e collega le tre vette maggiori. Da questa spina dorsale si dipartono diverse creste secondarie, creando un groviglio montuoso che dà origine a quattro grandi pareti: due orientate verso il Nepal (nord-ovest e sud-ovest) e due verso l’India (nord-est e sud-est). Ognuna di queste pareti è sorvegliata da grandi ghiacciai come lo Zemu, il Talung, il Ramtang, il Yalung e il Kangchenjunga stesso.

Percorsi e vie alpinistiche

La via principale per salire al Kangchenjunga è quella percorsa per la prima volta nel 1955, lungo la parete sud-ovest. Questo tracciato, considerato la “via normale”, è ancora oggi il più battuto. Con il passare del tempo, anche questa montagna, un tempo poco frequentata, ha visto l’apertura di numerosi altri itinerari sui diversi versanti e verso le sue varie cime.

Nel 1977, la seconda salita alla vetta principale fu compiuta da Major Prem Chand e Nima Dorjee Sherpa, parte della spedizione guidata dal colonnello Narinder Kumar. In quell’occasione, i due aprirono un nuovo tracciato lungo lo sperone est e la cresta nord. Solo un anno dopo, nel 1978, gli alpinisti polacchi Eugeniusz Chrobak e Wojciech Wroz raggiunsero per primi la Cima Sud. Salirono inizialmente lungo la via normale fino al Great Shelf, un grande altipiano nella parte alta della montagna, da cui poi tracciarono un nuovo percorso verso la vetta. Questa variante è oggi nota come la "Via Polacca".

Nel 1979, un team britannico composto da Doug Scott, Peter Boardman e Joe Tasker aprì una nuova via sulla parte sinistra della parete nord-ovest. L’anno successivo, nel 1980, una spedizione giapponese salì per la prima volta la parete nord-ovest fino alla vetta principale, segnando così l’apertura della cosiddetta "Via Giapponese".

Nel 1982 fu la volta di Reinhold Messner, che insieme a Friedl Mutschlechner e Ang Dorje aprì una variante lungo la cresta nord. La loro salita fu realizzata senza uso di bombole di ossigeno. Tre anni più tardi, nel 1985, gli sloveni Tomo Česen e Borut Bergant tracciarono una nuova via diretta alla Cima Ovest lungo la parete nord-ovest. Purtroppo, Bergant perse la vita durante la discesa.

Il 1989 fu un anno particolarmente intenso per le spedizioni sovietiche: M. Turkevich, V. Pastukh, R. Khaibullin e S. Bershov aprirono un nuovo itinerario per la Cima Sud, parallelo ma spostato a destra rispetto alla via polacca. Nello stesso anno, Anatolij Bukreev, V. Khrichthaty, V. Balyberdin e S. Arsentiev salirono la Cima Centrale per una variante che partiva dal terzo campo della via normale.

Nel 1991, gli sloveni Marko Prezelj e Andrej Stremfelj salirono la Cima Sud seguendo la cresta sud-ovest, una linea inedita che valse loro la vittoria della prima edizione del prestigioso premio alpinistico Piolet d’Or.

Salite significative

Tra le salite degne di nota, nel 1983 Pierre Beghin compì la prima solitaria al Kangchenjunga, salendo senza ossigeno. Nel 1989, due team russi - tra cui ancora Anatolij Bukreev - portarono a termine la prima traversata di tutte le cime del Kangchenjunga sopra gli ottomila metri, dalla Cima Ovest a quella Sud e ritorno.

Nel 1998, la britannica Ginette Harrison divenne la prima donna a raggiungere la vetta del Kangchenjunga, salendo dalla parete nord-ovest. Infine, nel 2014, il bulgaro Boyan Petrov - affetto da diabete - riuscì a raggiungere la cima, dimostrando ancora una volta che i limiti del corpo umano possono essere superati con determinazione e preparazione.

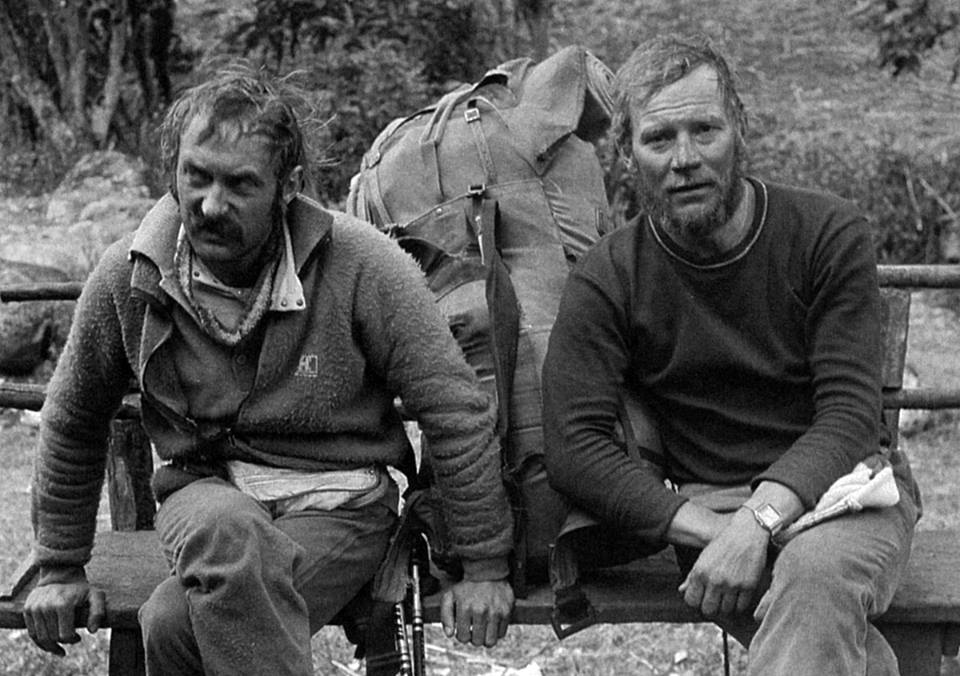

Krzysztof Wielicki e Jerzy Kukuczka

Krzysztof Wielicki e Jerzy KukuczkaCuriosità sul Kangchenjunga

Secondo un’antica tradizione, l’area del Kangchenjunga sarebbe la dimora di una misteriosa divinità chiamata Dzö-nga, una creatura leggendaria simile allo yeti o a un Rākṣasa, spirito demoniaco legato al regno delle tenebre. Questo essere mitico alimenta da secoli il folklore locale, intrecciandosi con i racconti degli abitanti della regione e con le leggende tramandate dai monaci.

Un’altra affascinante narrazione legata al Kangchenjunga parla invece della cosiddetta “valle dell’immortalità”, un luogo sacro e nascosto che si troverebbe nei pressi della montagna. In tibetano è conosciuta con il nome di Beyul Demoshong, e si dice sia accessibile solo ai puri di cuore. Nel 1962, un Lama tibetano guidò una spedizione alla sua ricerca, un viaggio spirituale e avventuroso raccontato nel libro A Step Away from Paradise.

Raggiungere il Kangchenjunga

Raggiungere il Kangchenjunga non è un’esperienza adatta a tutti: richiede spirito d’adattamento, passo sicuro e la voglia di affrontare un’autentica avventura lontana dai classici itinerari turistici.

Il viaggio inizia con un volo verso Kathmandu, la capitale del Nepal. Da qui, si prosegue con un volo interno di circa 45 minuti fino a Bhadrapur. Una lunga tratta in jeep - che può durare anche 12 ore - conduce infine a Taplejung, punto di partenza del trekking. L’avvicinamento a piedi al campo base, situato sotto la parete nord del Kangchenjunga, richiede circa otto giorni e include almeno una giornata dedicata all’acclimatamento.

Per accedere all’area è necessario un permesso di trekking, il cui costo è contenuto. Chi invece ha intenzione di tentare la scalata della montagna dovrà ottenere anche un permesso di scalata.