Illustrazione di Giuliano Dall'Oglio, ripresa dal libro.

Illustrazione di Giuliano Dall'Oglio, ripresa dal libro.Parlare con Anna Sustersic non è sempre facile, perché è spesso in viaggio. Quando ci sentiamo sta rientrando da Roma, dove si è recata per registrare una puntata di “Geo”, su Rai Tre, dove è stata ospite il 26 maggio per presentare l’ultimo volume della collana “Storie di scienza” da lei ideata e coordinata per il Parco Nazionale dello Stelvio (ne abbiamo parlato anche noi, qui). È in treno e la comunicazione a tratti salta per le gallerie che la stanno riportando in Trentino, dove si è trasferita anni fa dalla sua Trieste, ma la voce è ferma e sicura nel raccontare il suo ultimo libro, Relazioni naturali. Piccolo breviario di coesistenza (pp. 112, 14 euro, 2025, con le illustrazioni di Giuliano Dall'Oglio), in uscita per CAI Edizioni nella collana “Il Rifugio delle idee” che idealmente collega la stampa sociale con l’editoria libraria del Sodalizio, per la quale a ogni numero della Rivista delizia i suoi lettori con la rubrica “Coesistenze”.

C’è tanta passione quando parla, ma è la competenza maturata nei suoi studi e soprattutto sul campo a fornirle le parole e il tono giusti per spiegare con autorevolezza concetti non sempre facili da veicolare al grande pubblico. È lo sforzo che da anni compie nei panni della divulgatrice scientifica con la missione di “raccontare” la natura e farla arrivare a tutti nella sua magnifica complessità.

“Il concetto di coesistenza ha in dotazione una buona dose di poesia e altrettanta profonda filosofia: la presenza del lupo nei boschi risveglia ragionamenti, sensazioni ed emozioni che restituiscono integrità alla nostra specie”.

La co-esistenza, come succede in una qualunque coppia, implica compromessi e rinunce, solo che quando la controparte è animale questo deve avvenire unilateralmente: a spiegarlo nella prefazione è un luminare come il professor Luigi Boitani, già docente di Zoologia alla Sapienza e internazionalmente considerato uno dei massimi esperti di lupi. Ma non ci sono solo i grandi carnivori in queste pagine: non mancano gli orsi, ma fanno capolino anche linci, leopardi delle nevi, elefanti e perfino mucche. Perché la coesistenza fa più notizia con le specie più famigerate e leggendarie, ma si pone analogamente ovunque uomo e animale debbano trovare un modo per “starci” entrambi. Che sia sulle Dolomiti o in Slovenia, in Romania o in Ladakh, che sono i territori affrontati nel libro.

Per farlo servono le giuste strategie, che a seconda della parte di mondo in cui si realizzano prendono “colori” diversi, ma sempre identicamente interrogano la nostra essenza più profonda. Perché l’incontro con un animale ci smuove così tanto? Perché ne avremo in fondo sempre paura e sempre ne saremo attratti? È forse tempo di pensare davvero al nostro rapporto con la natura che, soprattutto per noi occidentali, spesso imbrigliati in un groviglio esistenziale fatto di tecnologia come metodo di relazione umana e cemento come spazio di vita, è sempre più una sconosciuta.

La copertina del libro, in vendita in tutte le librerie e su CAI Store.

La copertina del libro, in vendita in tutte le librerie e su CAI Store.Anna Sustersic, chi è di Trieste come te il concetto di frontiera lo assume con il latte materno. E frontiera c’è anche fra uomini e animali. La tua provenienza ha influito nello sviluppo di una certa sensibilità per un tema come la coesistenza?

Essendo nata e cresciuta a Trieste, ho sempre frequentato, grazie a mio padre, moltissima Slovenia, dove la coesistenza con la fauna non si è mai interrotta nel tempo e dove viene praticata in maniera molto diversa rispetto a noi. Fin da piccola mi sono aggirata nelle zone dell’orso, della lince, del lupo, esplorando con mio padre questo argomento, non senza provare paura nei confronti dei grandi carnivori che abitavano i boschi dove andavamo. Ma Trieste è città di frontiera, quindi per definizione luogo di incontro con l’altro, che questo sia il mare, una lingua oltre confine, o una cultura che magari c’è stata prima di quella italiana che è venuta poi. È stata proprio la vicinanza con la Slovenia a immergermi da sempre nella riflessione sul contatto con l’altro in generale e con l’altro selvatico in particolare.

Hai parlato di tuo papà: uno dei racconti rilegge a distanza di anni la tua prima esperienza di paura che hai fatto con lui nel bosco, paura di incontrare l’orso.

È una paura ancora bella viva! Di quella volta ricordo che non sopportavo mio padre perché mi portava a camminare quando faceva ancora molto freddo e di mattina prestissimo, proprio le condizioni più disagevoli, tanto più per una preadolescente. Era professore di storia, e mentre mi parlava di storia e di musica, i suoi argomenti preferiti, io a volte mi perdevo nei miei pensieri. Ma quella volta là, mentre tremavo di freddo, l’occhio mi era caduto su una grossa impronta sulla neve, vicina a un’altra uguale ma più piccola. Non poteva che essere un’orsa con il suo cucciolo. Mio padre aveva provato allora a farmi riflettere sulla mia paura e abbiamo parlato insieme di come fosse meglio comportarsi in situazioni come quelle, così mi ero goduta lo stesso l'uscita. Certo è che solo a casa mi ero tranquillizzata davvero.

Della Slovenia lodi le strategie di coesistenza. Tu hai molto viaggiato, hai abitato anche in Tanzania, come cambiano nel mondo e perché?

Per me la Slovenia rappresenta un esempio virtuoso non tanto per le scelte gestionali che ha adottato, nel cui merito ora non entro, quanto per il fatto che la questione è affrontata in maniera molto seria e pragmatica, fa parte di un quotidiano imprescindibile. Il rapporto fra uomo e fauna cambia da paese a paese, in funzione di una visione più spiccatamente scientifica, culturale, o religiosa del mondo. Ci sono culture che mettono l’uomo in una posizione molto centrale e predominante su tutti gli altri elementi, altre che lo collocano su un livello più paritario. Molto influisce, come dicevamo prima, anche la continuità o meno nel rapporto con determinati animali. In Tanzania non si è mai interrotta, per esempio, e nemmeno in Slovenia o in Romania. Sull’arco alpino sì: a un certo punto della nostra storia alcune specie sono totalmente sparite per oltre un secolo. Ci sono generazioni che non le hanno mai conosciute. Il recupero a posteriori di un rapporto così complesso e che di fatto richiede tanta energia, tante strategie, tanti strumenti per poter essere realisticamente realizzato è molto difficile.

Colleghi la coesistenza alla creatività, cosa c’entrano?

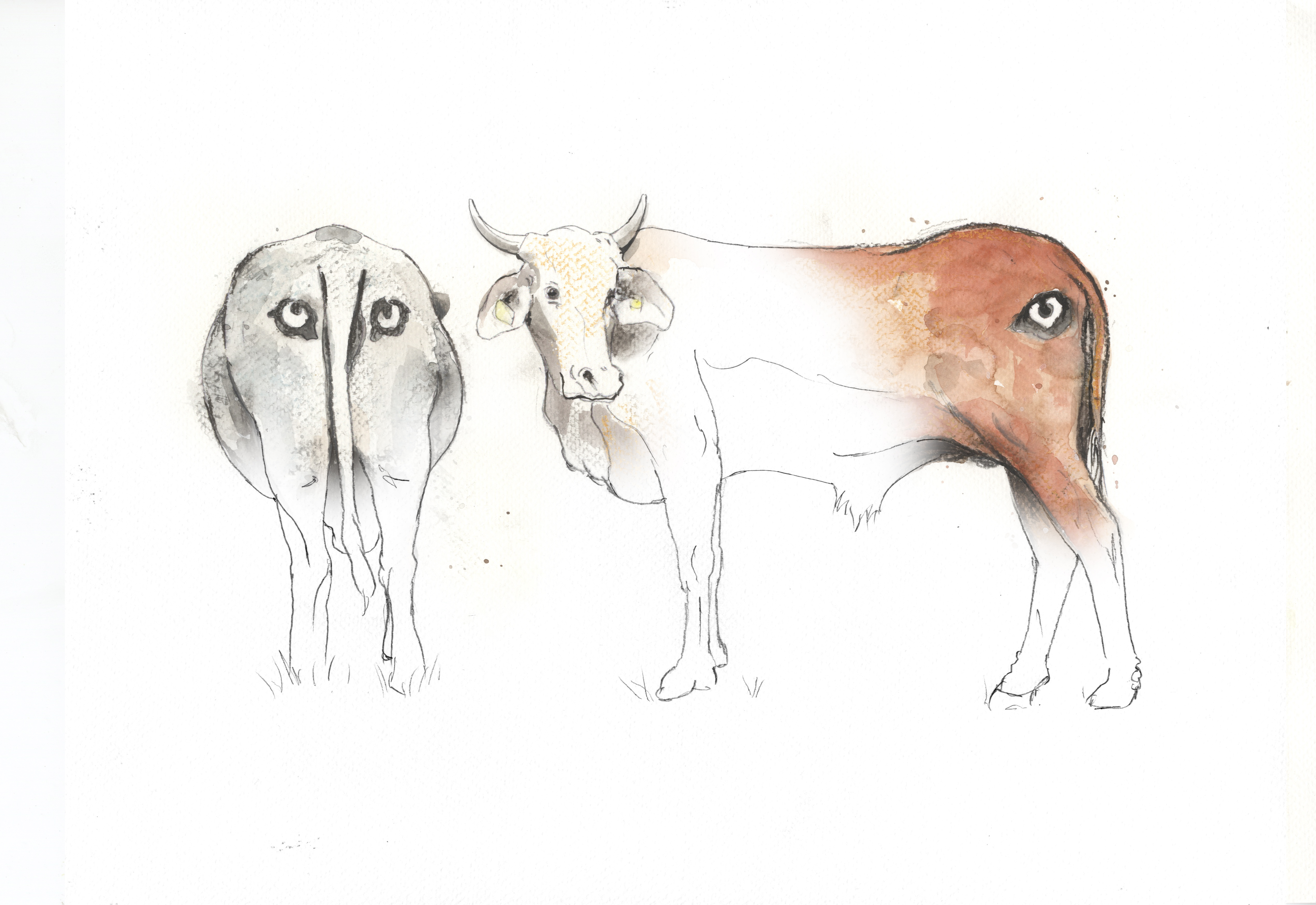

La creatività è fondamentale per realizzare la coesistenza, cioè per escogitare soluzioni e strategie soddisfacenti per tutte e due le parti. È soprattutto chi lavora sul campo a poter trovare nuove idee per rendere la loro interazione il migliore possibile. In quel capitolo per esempio mi riferivo al fatto che in Africa vengono disegnati gli occhi sul sedere delle vacche perché si sa che i felini, se si sentono osservati, attaccano di meno. Sarebbe molto stimolante se anche dalle nostre parti allevatori e professionisti del settore che è più in prima linea nella coesistenza cominciassero a mettere in campo la propria creatività e la propria esperienza per trovare nuove soluzioni.

Illustrazione di Giuliano Dall'Oglio, contenuta nel libro.

Illustrazione di Giuliano Dall'Oglio, contenuta nel libro.La coesistenza dunque si fonda su una grandissima conoscenza della natura e dell’ambiente in cui si vive.

Esatto, che sia di tipo scientifico, come è più spiccatamente prevalente da noi, o di tipo esperienziale come può essere in altre culture.

A un certo punto parli di “intelligenza naturalistica” riprendendo il concetto di Howard Gardner, lo psicologo statunitense che ha teorizzato la pluralità delle intelligenze. Ce l’abbiamo tutti o c’è un modo per svilupparla?

Presumo di sì, per quanto in ciascuno poi prevale sempre un tipo di intelligenza piuttosto che un altro, però è anche vero che in un mondo in cui il rapporto con la natura, l’esposizione al verde, alla presenza degli animali e alle sensazioni che questi generano si riducono sempre più, probabilmente questa intelligenza naturalistica si atrofizza un po’.

Allora andare nei boschi ci rende più “intelligenti”?

Assolutamente sì! Torniamo ad andare nei boschi e prendiamo consapevolezza di quale sia la portata di questo rapporto a livello individuale.

Scrivi che l’incontro con un animale selvatico ci cambia per sempre, come mai?

È una delle esperienze più straordinarie che ci può capitare in questo mondo, onestamente. Primo, perché ci mette in condizione di essere umani al cento per cento, nel senso che in un solo secondo ci fa mettere in atto tutte le nostre capacità: quella di osservazione, di comprensione, di interpretazione, di reazione, di pianificazione di un’eventuale fuga, di combattimento. Secondo, perché in quell’attimo in cui si ha la fortuna di incrociare lo sguardo con un animale si vive un incontro fra mondi. In qualche modo, comunichiamo con una creatura il cui codice di espressione è totalmente diverso dal nostro, attraverso il linguaggio del corpo, i movimenti, la chimica. Questo momento di incontro fra due culture totalmente diverse apre una dimensione in più nella nostra realtà, percettivamente fatta di un’unica dimensione che è la nostra.

Non a caso il primo capitolo parla proprio del fatto che noi sappiamo comunicare in un modo solo, quello del raziocinio, del linguaggio. Per questo l’incontro con il selvatico, proiettandoci in una dimensione così diversa, ci interroga tantissimo, se lo vogliamo.

Trovo straordinario che prima di un incontro tu ti aspetti da te stesso dei comportamenti e dei modi che sono propri della relazione con delle persone. In quel capitolo io racconto di quando ho visto un lupo: non c’è stato un secondo di paura, ma non perché io sia coraggiosa, anzi, ma perché evidentemente l’interpretazione del linguaggio del corpo è universale fra specie e ci permette di captare e interpretare qual è l’intenzione dell’animale che ti trovi di fronte. Per questo i nostri comportamenti in quel tipo di occasioni possono essere estremamente diversi da quelli che ci aspettiamo. Anche in questo caso si apre una nuova dimensione su noi stessi.

Anna, tu sei nata a Trieste, quindi sei donna di mare, hai un dottorato in Oceanografia e Scienze Ambientali, invece ti sei trasferita in Trentino, di montagna scrivi parecchio, hai pure redatto una delle Guide del Sentiero Italia CAI. Come hai sviluppato questo rapporto con la montagna?

Qui devo di nuovo essere fortemente grata alla mia famiglia che da quando sono piccola mi porta a fare le vacanze in montagna. Quello che si è creato è una somiglianza fra orizzonti: il mare che vedevo dalla mia finestra a Trieste e le montagne che ora vedo da qui in Trentino mi promettono le stesse cose, avventure, mondi sconosciuti, cose da fare, cose da vedere. Amo entrambi alla stessa maniera, ma la montagna per me ha qualcosa di magico in più, anzi, di spirituale.

Anna Sustersic, foto dell'autrice.

Anna Sustersic, foto dell'autrice.